- Информация о материале

- Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ

- 1925

Недавно был в Сингапуре. Помимо основных вопросов, ради которых туда поехал, я постарался понять страну изнутри, менталитет, текущие умонастроения. И надо сказать, что Сингапур меня впечатлил. Но обо всем по порядку.

Этот город-государство имеет площадь всего 716 кв.км. Для сравнения - площадь Астаны составляет около 722 кв.км. Хотя, с другой стороны, 60% территории Астаны практически не используется, тогда как в Сингапуре приходится использовать каждый метр, ибо там живет 5,4 млн человек, и это не считая туристов. Из 5,4 млн около 3,3 млн - граждане, еще 0,5 млн – постоянные резиденты, а остальные – временно проживающие. Все вместе дают плотность населения около 7,5 тыс. человек на 1 кв.км, что в 7 раз выше, чем в Астане.

Туристов побывало 15,6 млн только в 2013, то есть помимо жителей одновременно в городе находится около 1,3 млн человек в месяц. Кстати, в число туристов не включают граждан Малайзии, то есть реальная нагрузка на инфраструктуру еще больше – это фактически как если бы треть казахстанцев жила в Астане.

Еще один интересный момент - площадь Сингапура постоянно растет. Раньше она была равна 580 кв.км., но благодаря намывным островам увеличилась. Планируется, что в ближайшее время территория вырастет еще на 100 кв.км.

В целом, эта маленькая страна имеет территорию в 3 800 раз меньшую, чем Казахстан и население почти 3 раза меньше. Тем не менее, ВВП страны превышает казахстанский ($300 млрд. $225 млрд в 2013). Страна не имеет никаких запасов сырья, не имеет площадей для ведения сельского хозяйства, даже воду всю получает из Малайзии, но все равно экспорт ($410 млрд) больше импорта ($373 млрд) – и так уже на протяжении как минимум трех десятков лет. Естественно, около двух третей этого объема – это импорт с последующим реэкспортом, иначе говоря, Сингапур зарабатывает маржу не только на транзите и портовых услугах, но еще на перепродаже.

Помимо этого, страна нарастила свои резервы и направила их в соответствующие структуры. Так есть холдинг «Темасек» (сингапурский аналог ФНБ «Самрук-Казына»), который управляет активами на $254 млрд. Есть еще Государственная инвестиционная корпорация (GIC), которая управляет денежными излишками государства – в отчетах они пишут, что управляют активами на сумму более $100 млрд, но по оценкам ряда авторитетных международных институтов объем активов превышает $320 млрд.

Хотя мне показалось, что активов намного больше, так как в управление этой структуры переходит профицит бюджета (когда доходов больше чем расходов), который сформировался по итогам года, сумма положительного сальдо внешней торговли, нетто-приток денег в результате притока капитала в Сингапур, а также деньги, полученные в рамках госзаимствований. В общей сложности поток начиная с 1981 (когда был создан GIC), явно превышает $320 млрд. А есть еще резервы сингапурского центробанка в размере $273 млрд. Фактически совокупные резервы составляют около $850 млрд (почти в 3 раза больше ВВП).

В Сингапуре интересная модель бюджета – он полностью операционный и не включает в себя инвестиционные расходы . При этом бюджет может финансировать операционные расходы только за счет операционных доходов.

Профицит уходит в резервы, а в случае появления дефицита бюджета только президент может разрешить использовать резервы. Но такого пока не случалось.

Естественно, все это достигается за счет грамотной экономической модели, которая базируется на трех отнюдь неэкономических столпах – отсутствие коррупции, доверие населения к властям и, наконец, трудолюбие, которое дает производительность в 5 раз выше, чем в Казахстане. К сожалению, в Сингапуре начали появляться те, кто склонен выражать недоверие властям, но тщательное изучение их аргументов говорит о невежестве и популизме этих ораторов.

Среди главных претензий этих ораторов – то, что «Темасек» не принадлежит государству (на самом деле принадлежит), что нынешний премьер стал таковым по протекции, ибо является сыном Ли Куан Ю, благодаря которому Сингапур добился больших успехов (на самом деле он выиграл на выборах в 2004, то есть через 13 лет после ухода Ли Куан Ю с позиции премьера). Изучение этих и других претензий приводит лишь к сожалению о потраченном времени. Сингапур полностью оправдывает статус самого дорогого города, но это для иностранцев, тогда как стоимость жизни для местных куда дешевле.

Политическая система тоже уникальна. В парламенте депутатами становятся не только те, кто выиграл на выборах, но и представители оппозиционных партий, даже если те не победили – правда, они не могут голосовать по вопросам изменений в Конституцию и по выражению вотума недоверия правительству. Депутатами парламента также являются все члены правительства. Президент может дополнительно назначить депутатов, если считает, что в парламенте не соблюдается баланс сил. Естественно, любую норму можно извратить и использовать для решения личных задач, но ценой этому будет лишь потеря доверия, тогда как в обратном случае, такие нормы дают свободу действий и лишь укрепляют доверие.

Но все это не главное. Я пытался понять менталитет сингапурцев, начиная от таксистов и заканчивая чиновниками. И, мягко говоря, меня удивило отношение сингапурцев друг к другу:

1. Сколько ни ездил на такси, ни один водитель не просигналил другому – сигнал используется только как средство предупреждения, а не выражения недовольства.

2. В гостиницах, мини-маркетах и т.д. нет охранников. Более того, в мини-маркетах часть товаров выставлена на улице перед входом. Это говорит о том, что нет воровства со стороны клиентов и сотрудников. Иначе говоря, бизнес не тратится на такие расходы.

3. В Сингапуре нет бомжей. Вообще. Если человек потерял все имущество и способности зарабатывать, то о нем заботится государство, предоставив спецжилье и пропитание. И если у человека нет шансов восстановиться, о нем будут заботиться до самой смерти. Власти все время говорят, что Сингапур – это не государство благосостояния (welfare state), и что все заплатят за каждую вещь, которую получат, но на самом деле уровень социальной поддержки намного превышает аналог в странах, которые заявляют о себе как о государстве благосостояния.

4. Во всех конференц-залах, где мы встречались с сингапурскими чиновниками, все кресла были одинакового размера, т.е. не было отдельного кресла для начальника. Я спросил местных, может, все-таки есть залы с креслами для начальников, они удивились вопросу, немного попытались вспомнить, и сказали, что не видели. Это им незнакомо.

5. Точки питания любого уровня (дешевый, средний, дорогой) есть практически везде в шаговой доступности – это не только для иностранцев, но и для местных, которые предпочитают есть вне дома.

6. Если в Казахстане созданы все условия, чтобы чувствовать себя «гением» (ты просто идешь по улице, и видишь, что здесь сделано неправильно, «а могли бы сделать вот так, а еще вот здесь и здесь»), то там – нет. Наоборот, все предельно правильно продумано, так что становится даже немного скучно.

7. И последнее, что меня удивило – это реакция на конфликт. Пусть и небольшой, пусть и искусственный. Когда таксист поехал в неверном направлении, я решил возмутиться, что он-де не только счетчик накрутил (такси там дорогое), так еще из-за него мы опоздаем, и раз так, то он должен дать скидку, минимум 50%, а то и вовсе бесплатно довезти. На что таксист согласился, добавив: «You are happy – I am happy». Эти слова, которые, видимо, отражают суть их отношения между собой.

В целом, это отражение социальной системы Сингапура, которая выстроена так, что человек помогает, прежде всего, сам себе, а если попал в проблему и нуждается в помощи, то получит поддержку от семьи, если ее не хватает, то от общества, и если и того мало – то от государства. Человек получит столько, сколько нужно, не переходя за грань иждивенчества.

Впрочем, последнее не допускается не только за счет определенных механизмов, но и за счет в целом культуры населения – все будут коситься, осуждать, если помощь получаешь незаслуженно, а если надо, то и сообщат «куда следует».

Часто, когда обсуждаю американский, китайский, сингапурский и прочие примеры успеха, то слышу, что доводы, что, мол, у них были условия. США имеют уникальное географическое положение, да и вообще собрали всех умных и предприимчивых мигрантов, Китай, оказывается, просто имеет большое население, а Сингапур имеет доступ к морю, что позволило ему войти в четверку крупнейших портов мира, и т.д. И вот если бы все это было у Казахстана, то мы б непременно… В общем, что отличает другие страны от нас, так это желание искать возможности, а не оправдываться .

Поэтому знакомство с Сингапуром – это не повод для самоуничижения. Наоборот, это повод расширить видение потенциала страны. Если безработица сократится и производительность труда вырастет до сингапурского уровня (в 5 раз), то ВВП РК страны легко перевалит за $1 трлн, а если учесть наличие территории и ресурсов и несоразмерное маленькое население, то потенциала непрерывного роста хватит на следующие 50 лет. А если станет не 17 млн, а 100 млн трудолюбивых и образованных казахстанцев, это будет совершенно другая страна с другим уровнем мышления…

P.S. Этот пост написан два года назад, но сегодня, считаю, повтор уместен.

- Информация о материале

- Ануар УШБАЕВ

- 1905

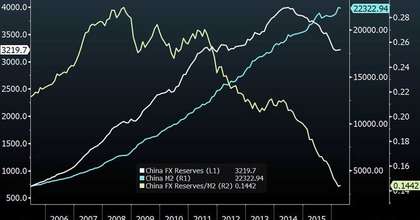

Гигантская черная дыра отрицательных денежных потоков в корпоративном Китае пожирает всю вновь вливаемую в панике ликвидность, следуя стратегии самоубийственных стимулов.

- Информация о материале

- Эльдар БЕЙСИМБЕКОВ

- 2166

Как-то я постил фотографию, на которой из-под тающего снега выглядывает кем-то брошенный автомобиль (фото сделано мной во дворе собственного дома, кстати).

Снег, тем временем, продолжает таять, все больше обнажая неприглядную картину: разбитые дороги (знаете шутку про людей, которые помогали весне и кушали снег, но заодно зачем-то съели асфальт?), мусор, грязь.

Мегалитры жидкой грязи, растекающейся полноводными реками, чтобы впасть в грязевые озера и моря, естественным образом образующиеся во впадинах и низинах городского ландшафта.

Почему с приходом весны улицы нашего города превращаются в клоаку? Все мы сейчас много путешествуем и видим, как чисто на улицах больших городов в цивилизованном мире. В Нью-Йорке можно запросто присесть на ступеньки какого-нибудь общественного здания без риска перепачкаться в пыли и грязи.

Мне там очень редко приходилось протирать губкой туфли, потому что на них практически не оседала пыль, а мой руммейт-американец и вовсе разгуливал по квартире в обуви.

Но что больше всего меня поразило в Нью-Йорке - и клянусь, я видел это собственными глазами - так это то, что канализационные люки там ВСЕГДА расположены ниже уровня асфальта, и более того, они ВСЕГДА находятся в самой нижней точке данного отрезка улицы, так что в случае дождя (а в Нью-Йорке в сезон нередко случаются затяжные проливные дожди) вода и грязь - и это поистине чудо - утекают туда, где им и место - в ливневую канализацию!

Представляете?! Иначе как чудом градостроительства это и не назовешь. Ведь где в Астане вы видели канализационный люк, который был бы расположен ниже асфальта, в который укатана улица?

У нас они гордо возвышаются над поверхностью улиц, словно говоря всем своим видом "не для того я родился, чтобы в меня всякая грязь стекала".

Помню, лет десять, а то и больше, Президент по телевизору грозно выговаривал городским властям Астаны: "и займитесь ливневой канализацией, не дай бог допустите на левом берегу то же, что сейчас у вас на правом!". И что мы имеем? Пройдитесь или прокатитесь после хорошего дождя по перекрестку Орынбор-Достык. Уверяю (и знающие люди не дадут соврать) ни пройтись, ни прокатиться не получится – только вплавь, только хардкор.

Отговариваются тем, что в Астане почва плохая, из-за этого грязи много, ветры наносят много пыли из степи, и вообще она плоская, поэтому вода никуда не утекает. Ну допустим, но что мешало построить на левом берегу (читай на ровном месте, с чистого листа) нормальную ливневую канализацию?

Что мешало проектировать улицы с совсем небольшим, незаметным для глаза уклоном и размещать в самой низкой точке канализационные люки?

Наверно то же, что помешало сделать дороги широкими, чтобы в час пик не образовывались заторы, предусмотреть достаточного размера паркинги перед различными госучреждениями и вообще строить так, чтобы брусчатка не оседала через полгода, после того, как ее положили, плитка не отваливалась после первого же сильного порыва ветра, а асфальт не испарялся после первой зимы. Имя этому – головотяпство и наплевательство.

Мне обидно за мой родной город.