- Информация о материале

- Зеке ТАРПАН

- 2667

Эту крылатая фраза из знаменитого произведения известного писателя Максима Горького «Песня о Соколе», стала культовой в начале XX века. Для современной молодежи идеалы той суровой эпохи малопонятны, но тяга к революционному романтизму актуальна во все времена.

Песня о Соколе

Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень... А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями... Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях... С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень... Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты... Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну, что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами. Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью. И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице:

— А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь ты еще немного в твоей стихии.

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился. И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья... Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море. А волны моря с печальным ревом о камень бились... И трупа птицы не видно было в морском пространстве...

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал па камни, но не убился, а рассмеялся.

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье! Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Блестело море, все в ярком свете; и грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу.

Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью...

Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

Ниже представлен пример эффективной рекламы компании EDEKA, обыгрывающий в несколько ином ключе крылатую фразу: «Рожденный ползать — летать не может!», который в большей мере созвучен сюжету древнегреческого мифа об Икаре.

- Информация о материале

- Nurlan SAQAN

- 2316

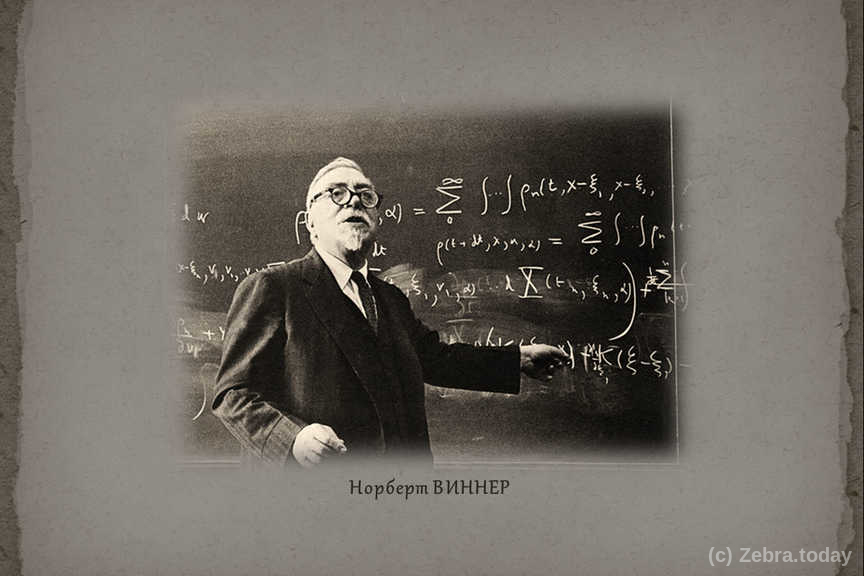

В этом году исполняется 70 лет термину «кибернетика», введённого в широкий научный оборот Норбертом Виннером для определения науки об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе.

Автор знаменитых книг: «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» и «Человеческое использование человеческих существ или кибернетика и общество» – профессор Норберт Виннер был гениальным ученым, окончившим среднюю школу в одиннадцать лет, ставшим доктором философии по математической логике Гарвардского университета в восемнадцать и преподавателем кафедры математики Массачусетского технологического института в девятнадцать.

Термин «кибернетика» происходит от греческого слова «кормчий», означающего человека управляющего кораблем – культовую фигуру в греческой цивилизации морских номадов-мореплавателей. Аналогичную роль на бескрайних просторах Великой степи выполнял «көшбасшы» – человек, бравший на себя бремя лидерства за выбор верного пути во время перекочевок евразийских номадов. Стоит также отметить, что в искаженном латинском написании греческий корень «кормчий», образовал в английском языке слово «governor» и «губернатор» – в русском.

В основе любой развитой человеческой цивилизации лежит эффективная система коммуникаций, позволявшая обеспечить интенсивный и устойчивый обмен информацией, знаниями и идеями между людьми. Наряду с языком, решающее значение имела транспортная и коммуникационная инфраструктура, которая позволяла системно контактировать огромному массиву людей, населявших обширные территории.

В этой связи не случайно древние человеческие цивилизации зарождались в поймах великих речных систем: Нил, Инд, Тигр и Евфрат, Хуанхэ и Янцзы. Не менее мощные цивилизации возникли на базе культур морских народов-мореплавателей: греков, викингов, англосаксов.

Свою лепту в созидании глобальной человеческой цивилизации внесли и евразийские номады, подарившие миру конно-кочевую культуру в результате доместикации лошади, ставшей центральным элементом сухопутной коммуникационно-транспортной системы на многие столетия вперед. Революционные инновации той эпохи позволили связать некогда разрозненные древние цивилизации в единое целое.

Незначительные по меркам современного человека изобретения, такие как колесо, спицы, колесница, седло, уздечка, стремена, позволили резко повысить интенсивность и продуктивность взаимодействия между людьми. Так, например, внедрение в практику кочевых народов стремян, повысило маневренность, скорость и мобильность всадников. Стремена можно сравнить с изобретением косого паруса, который позволил морским номадам плыть против ветра.

В современном информационном обществе жители мегаполисов, постепенно превращаются в неономадов, все больше погружаясь в киберпространство нового цифрового мира. Они могут пасти и взращивать свои проекты на виртуальных джайлау в любом уголке мира.

Таким образом, в условиях глобальной постиндустриальной цивилизации система коммуникаций и обмен информацией и знаниями приобретает еще большее значение. По мнению Винера: «Границы человеческого общества простираются до тех пределов, в которых возможна эффективная передача информации. Механизмы функционирования общества могут быть поняты только через изучение принципов передачи информации, при этом в будущем все большее значение будут приобретать послания или команды от человека к машине, от машины к человеку, и, наконец, от машины к машине».

В этом смысле, кибернетика – это в большей степени наука о живых организмах, человеке и обществе, чем о машинах. Машина – скорее инструмент и модель в общей кибернетике, а не предмет изучения.

Вместе с тем главную задачу кибернетики профессор Виннер формулировал следующим образом: «развить язык и технологию, которая позволит нам на самом деле решить проблему связи и управления в общем виде, а также определить спектр идей и приемов, позволяющих классифицировать их частные проявления в рамках отдельных концепций».

Однако профессор выступал против любых социальных утопий, направленных на жесткую систематизацию и организацию жизни: «те, кто пытаются организовать нас для постоянного выполнения индивидуальных функций в жестких рамках личных ограничений, обрекают человечество на замедленное развитие. Они, тем самым, лишают человека возможности к адаптации, ограничивая допустимый набор методов и существенно снижая шансы на длительное существование такого общества».

Он не любил фанатизм в любом его проявлении, считая любую завершенную мысль – мертвой, то есть содержащей слишком много энтропии.

В этом плане показательна его наиболее яркая максима: «разнообразие и вероятностная возможность свойственны человеческому восприятию и являются ключами к пониманию наиболее значимых человеческих взлетов и достижений. Разнообразие и возможность образуют саму природу человеческого организма».

Норберт Виннер считал, что роль человека в информационном неономадическом мире будет неуклонно возрастать, а его продуктивность последовательно повышаться: «жить эффективно, это значит быть подверженным постоянному потоку влияния внешнего мира и самим оказывать активное влияние на окружающий мир, в котором мы лишь промежуточный этап. Образно выражаясь, быть живым в мире – значит, принимать участие в продолжающемся процессе развития знания и его беспрепятственном постоянном обмене».

- Информация о материале

- Nurlan SAQAN

- 2681

Все известные цивилизации мира имели в сердцевине своего могущества развитую систему коммуникаций, которая позволяла интенсивно перемещаться идеям, знаниям, людям, товарам и услугам.

По свидетельствам таких всемирно известных культурологов как А.Тойнби, О.Шпенглер и К.Леви-Стросс древние цивилизации глобальной Евразии развивались в пойме и междуречье великих евразийских рек, таких как: Нил, Тигр и Евфрат, Инд, Хуанхэ и Янцзы, Амударья и Сырдарья.

По мнению автора теории кибернетики Н.Виннера речной транспорт позволил значительно увеличить интенсивность контактов внутри древних цивилизаций и способствовал их бурному технологическому, экономическому и культурному развитию.

Цивилизация Древней Греции стала первой морской цивилизацией, создавшей развитую систему морских коммуникаций. Наследниками морского могущества Древней Греции в разные времена становились Голландия, Португалия, Испания, Англия и США.

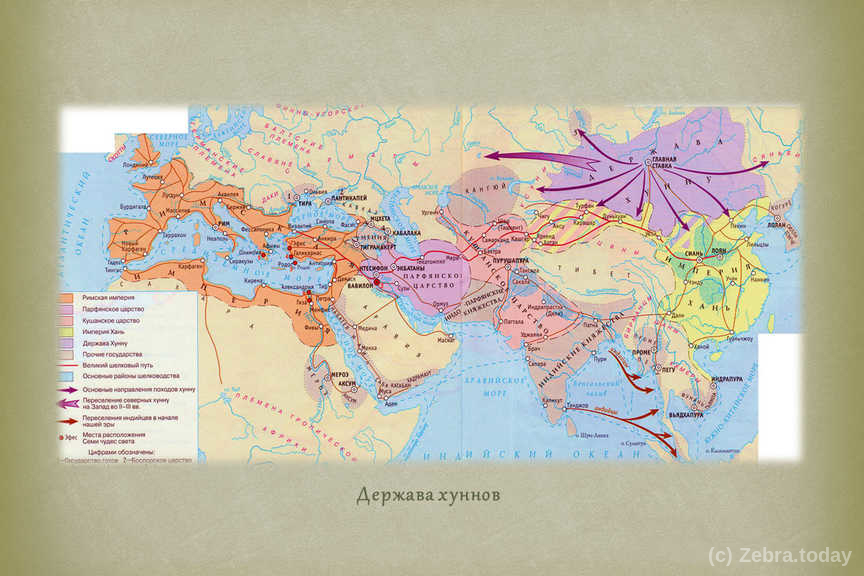

Все они входили в острое геополитическое противостояние с ведущими сухопутными державами Евразии. Одной из первых сухопутных империй Востока и мира, последовательно противостоявшая морской цивилизации Запада, была держава Ахаменидов, которая во многом состоялась благодаря многовековому влиянию евразийских кочевников, представлявших огромный ареал скифо-сакской кочевой культуры Великой степи.

Разработка и внедрение новых коммуникационных технологий создавали экономические и политические предпосылки для возникновения новых цивилизаций.

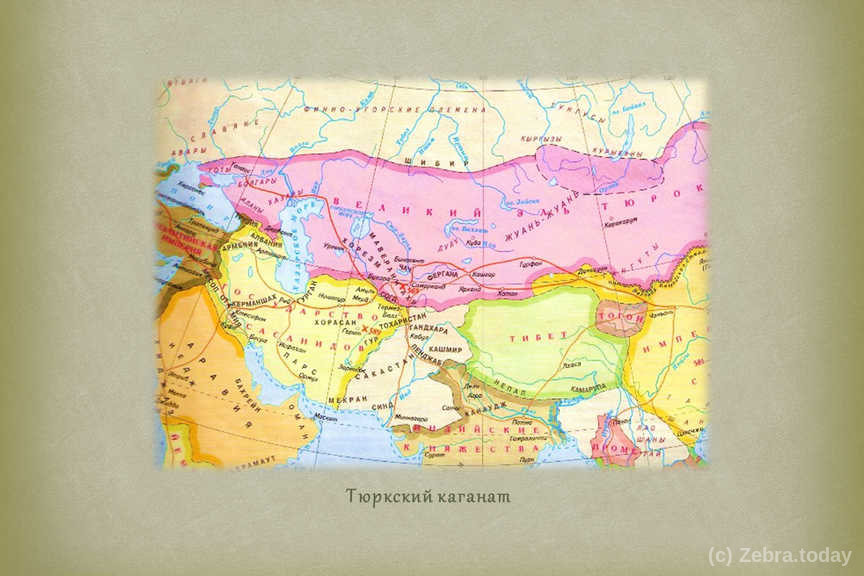

Так, после открытия кочевниками новой технологии перемещения в пространстве евразийских степей, возникла конно-кочевая цивилизация Евразии, ее представители стали инициаторами первого проекта глобализации мира, когда локальные, замкнутые цивилизации Древнего мира получили возможность доступа к культурным массивам других оседлых цивилизаций.

Мировоззренческая революция, вызванная первой волной номадической глобализации, зафиксирована во всемирной истории, по мнению известного немецкого философа К.Ясперса, как «осевое время» – когда в V веке до нашей эры в различных частях глобальной Евразии возникли такие духовные столпы человечества как: Сократ, Зороастр, Будда и Конфуций.

Таким образом, доместикация лошади, которая произошла, по утверждению целого ряда авторитетных западных ученых, на территории Северного Казахстана – стала поворотным пунктом мирового развития.

Наша страна являлась не только местом рождения конно-кочевой цивилизации, но и стала свидетелем ее трагической гибели после более четырех тысячелетнего пути развития, полного геополитических триумфов и достижений, а также исторических поражений и катастроф.

На протяжении долгих веков кочевые империи занимали доминирующие позиции в геополитическом пространстве глобальной Евразии.

Однако в конце XVIII века «жизненное пространство» последних свободных евразийских кочевников – казахов оказалось в смертельных геополитических тисках оседлых империй – России и Китая.

Военное доминирование кочевых империй было обусловлено технологическим превосходством, что породило в земледельческих цивилизациях глубокий комплекс неполноценности, который был сублимирован в миф о диких и жестоких варварах, неспособных к государственному строительству и сознательно разрушающих культурные достижения «мировой» цивилизации.

Вторжение кочевников в пространство оседлых цивилизаций, как правило, было следствием функционирования системы неэквивалентной (несправедливой) торговли между земледельцами и скотоводами. Желание восстановить баланс интересов во взаимном обмене товарами провоцировало кочевые империи к вооруженной экспансии.

В этом контексте уместны слова известного культуролога О.Шпенглера: «История государства есть история войн. Идеи, требующие решений, отстаивают не словами, а силой оружия».

Главным корневым отличием государства от любой иной организации в мире является наличие такого стратегического ресурса как территория. Контроль территории является центральной функцией государства и в этом отношении кочевые империи Великой степи не знали себе равных. Главным внутренним императивом государственного строительства в Центральной Евразии было формирование справедливого мирового порядка – именно этой геополитической миссии следовал великий Чингисхан – основатель крупнейшей в мировой истории империи.

Казахстан является признанным наследником культуры великой конно-кочевой цивилизации Центральной Евразии.

Номадические империи прошлого стремились к созданию единой цивилизационной общности через введения единых законов, развитие транспорта и связи, а также других коммуникационных систем. Создание развитой инфраструктуры способствовало расширению зоны свободной торговли, экономическому росту, политической стабильности и созданию пространства интенсивных межкультурных коммуникаций.

В номадических империях деятельность всех основных конфессий поддерживалось государством, отсутствовало деление по этническому принципу, а в правящую элиту активно интегрировались представители различных этнических и конфессиональных групп. Таким образом, в рамках великой номадической цивилизации Евразии создавались идеологические условия для развития эффективной системы международных коммуникаций различных культурных традиций мира (конфессий, этносов, языков).

Уважение к культурным ценностям других народов и стран стало отличительной чертой евразийских номадов, которые первыми создали модель государственного управления, основанную на культурной толерантности и веротерпимости.

В то время как в оседлых цивилизациях традиционно доминировала замкнутость, закрытость и недоверие к чужим культурным ценностям, которое выражалась в реализации жесткой политики культурной ассимиляции и демонстрации этнического и религиозного превосходства.

Сегодня «колесо фортуны» совершило очередной оборот вокруг своей геоисторической оси и традиции номадической цивилизации Великой степи вновь стали актуальны в современном постиндустриальном мире.

В условиях глобальной информационной цивилизации, основанной на новой революционной системе коммуникаций (современные транспортные системы, спутниковое телевидение, сотовая связь, Интернет и т.д.) оказался остро востребован новый тип мышления свободный от стереотипов замкнутых, оседлых цивилизаций.

В этой связи примечательна теория Ж.Аттали – первого президента Европейского банка реконструкции и развития и члена рабочей группы по разработке казахстанской Конституции, который в своей книге «На пороге нового тысячелетия» озвучил концепцию неономадизма, высказав мысль о том, что: «Оседлый образ жизни общества – только промежуточный этап между двумя этапами кочевого образа жизни народов Земли».

Современные номады (неономады) – это люди с новым типом мышления – открытые, мобильные, толерантные, способные к восприятию культурных ценностей иных народов, именно поэтому идеология неономадизма актуальна в современном глобализирующемся мире и сможет составить реальную конкуренцию сценарию «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона – знаменитого американского геополитика.

В данном залоге теория неономадизма хорошо сочетается с ключевыми положениями казахстанской версии евразийства, ориентированной на созидательную интеграцию и культурное сближение различных государств глобальной Евразии.