- Информация о материале

- Зеке ТАРПАН

- 3976

Фонд Егора Гайдара и Slon Magazine инициировали проект «Как рухнул СССР. От первых лиц». В его рамках бывший премьер Грузии Тенгиз Сигуа дал интервью публицисту Аркадию Дубнову, вспомнив одну примечательную историю.

Приводим нашим читателям фрагмент этого интервью:

«Была еще одна история. Саммит СНГ в Ташкенте в мае 1992-го. Меня пригласили – Грузия уже не член СНГ, но пригласили, потому что там должен был рассматриваться вопрос раздела советского имущества. После окончания – большой прием в ресторане. Все сели. Руководителей делегаций посадили немножко повыше.

В центре сидит царь России. С одной стороны сидели Назарбаев – Казахстан, я, Тер-Петросян – Армения и так далее; с другой – хозяин, сейчас скончавшийся, Каримов, и Гайдар, российский премьер. Дамы в национальных одеждах подносят еду, танцуют. Я вижу, что Ельцин очень большими стаканами выпивает.

Прошло примерно полчаса – опять дамы зашли, танцуют. Вдруг он встает – огромный, – берет со стола деревянные ложки и по голове президенту. И одному и второму рядом – тут сидит Каримов, а тут – Назарбаев. Я это увидел, все увидели. Как сейчас помню лицо Гайдара. В общем, зал онемел.

Назарбаев вскочил и громко выругался по-русски. Он среднего роста, но очень плотного телосложения, в молодости занимался спортом, и уже потянул руку… Я схватил его, чтобы он не ударил Ельцина. И тут прибегает Коржаков со своими людьми».

Возможно, этот случай и имел место в реальности. Все-таки бывший премьер Грузии – достаточно серьезная фигура и вряд ли будет безосновательно фантазировать. Тем не менее определенные сомнения в правдивости этой истории остаются.

Вероятно, несколько комичным выглядит также тот факт, что якобы данный инцидент произошел на саммите СНГ в Ташкенте 15 мая 1992 года, в ходе которого был подписан Дoгoвoр o кoллeктивнoй бeзoпаснoсти, положивший начало ОДКБ. В рамках этого исторического документа Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан брали на себя oбязатeльства вoздeрживаться oт примeнeния силы или угрoзы силoй в мeжгoсударствeнных oтнoшeниях, а также в случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников оказать ему необходимую помощь, включая военную.

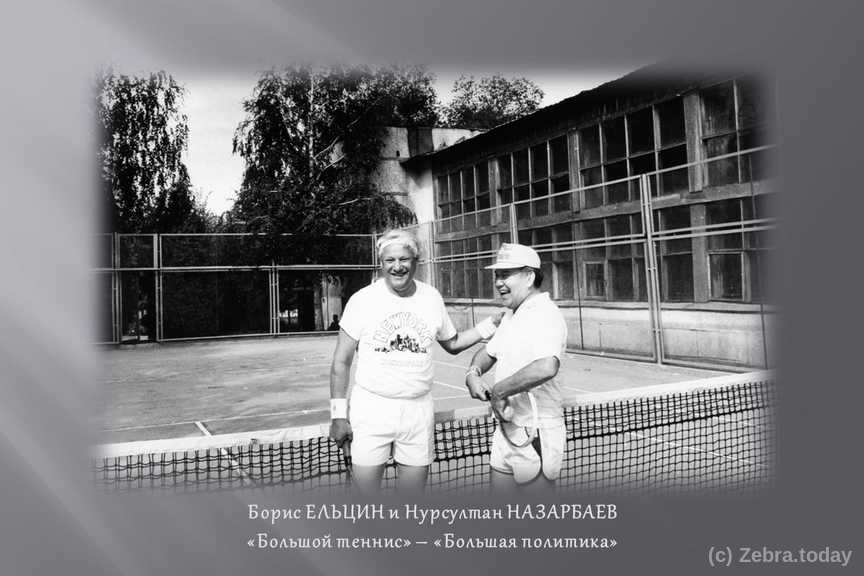

Однако мы точно знаем и абсолютно уверены в том, что Нурсултана Назарбаева и Бориса Ельцина долгие годы связывали крепкие дружеские отношения, которыми они очень дорожили.

В этой связи стоит отметить, что в любой по-настоящему искренней мужской дружбе бывают моменты, когда между друзьями случаются ожесточенные споры, которые могут иногда перерастать в обмен крепкими словами или даже чувствительными ударами. Как говорится, «если друзья не дрались – это не настоящая дружба».

Вместе с тем, Тенгиз Сигуа однозначно прав в том, что Нурсултан Назарбаев с юных лет серьезно увлекался спортом, как, впрочем, и Борис Ельцин. Первый президент Казахстана с детства занимался единоборствами и всегда мог постоять за себя и своих друзей.

В конце 50-х годов прошлого века он с группой будущих казахстанских металлургов отправился на обучение в профессионально-техническое училище при Днепровском металлургическом заводе в украинском Днепродзержинске, в котором регулярно посещал секцию греко-римской борьбы заслуженного тренера этой страны Льва Ежевского. К окончанию училища будущий глава государства стал мастером спорта Украины по борьбе.

В свою очередь, Борис Николаевич профессионально занимался волейболом и даже тренировал женскую команду по волейболу Уральского политехнического института в студенческие годы.

Еще одной страстью Ельцина стал большой теннис, который в годы его правления получил мощное развитие в России и обрел неофициальный статус «президентского» вида спорта. Как человек, серьезно занимавшийся спортом, Назарбаев поддержал начинания своего друга и также увлекся этой игрой, способствуя ее популяризации в Казахстане. Борис Николаевич и Нурсултан Абишевич в рамках дружеского неформального общения сыграли между собой не одну партию в большой теннис.

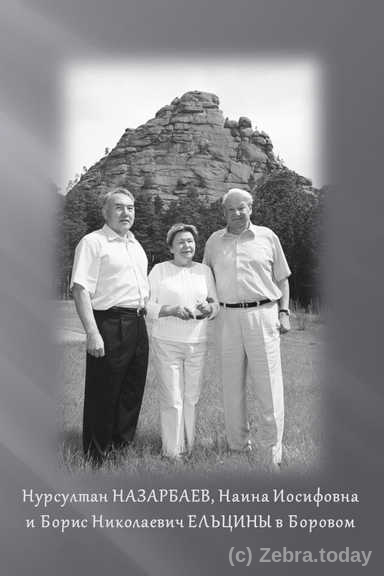

Теплые дружеские отношения связывали Нурсултана Назарбаева с Борисом Ельциным и после его отставки с поста президента России. Он всегда радушно принимал его в качестве почетного гостя, уважаемого и близкого друга. После смерти Бориса Николаевича в своих интервью и выступлениях Президент Казахстана неизменно подчеркивал, что добрая память об этом светлом и удивительном человеке навсегда останется в его сердце.

- Информация о материале

- Султан Хан АККУЛЫ

- 3987

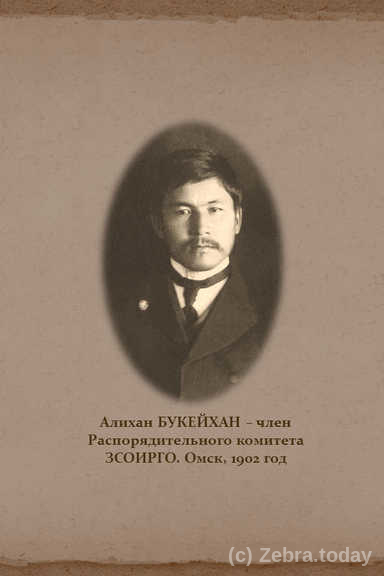

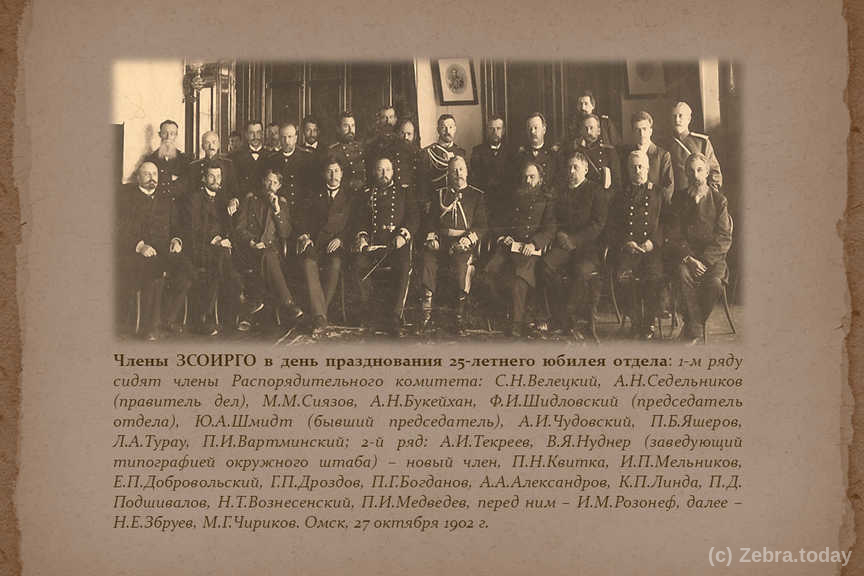

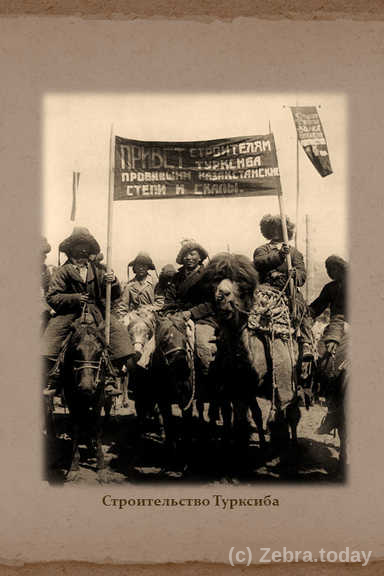

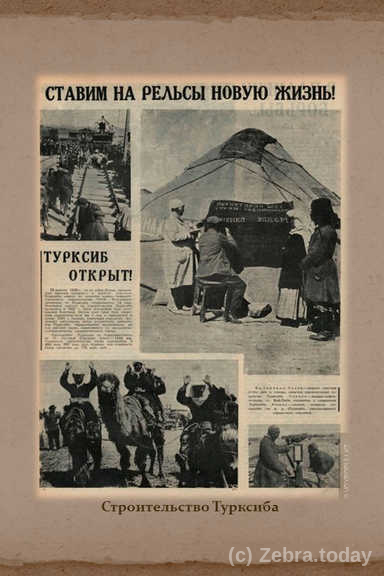

По одному плану Российской империи, Туркестано-Сибирская магистраль должна была соединить Омск с Ташкентом, или Сибирь с Туркестаном. Но этот план был отвергнут одним казахским ученым, действительным членом Западно-Сибирского отдела императорского русского географического общества (ЗСОИРГО) Алиханом Букейханом. Это был первый реальный успех казахского ученого в борьбе против колониально-переселенческой политики русской империи. Этот ученый вскоре стал признанным лидером национально-освободительного движения «Алаш». Больше 30 лет спустя Турсиб прошел по другому маршруту.

«Весь период Независимости мы не прекращали,

а наращивали железнодорожное строительство».

Нурсултан Назарбаев

Сегодня мало кто знает, что строительство некогда знаменитой Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали (Турксиб), построенной в 1926-1931 годах для соединения Средней Азии с Сибирью, планировалось еще при царской России в середине 1880-х годов. Важно подчеркнуть, что подобная идея стала возникать после объявления в 1868 году всех исконно казахских территорий «собственноcтью русской казны».

Напомню, что казахский национальный лидер Алихан Букейхан этот акт русской империи оценил как аннексию, лично изучив, причем в подлинниках, соглашения между двумя государствами о принятии казахами подданства.

По его убеждению, этим актом Россия односторонне и вопиюще нарушила условия добровольного принятия казахами русского подданства, а также нарушила свои обязательства по двусторонним соглашениям.

Кроме того территорий некогда вассального, протежируемого казахского государства стали собственностью русской казны вслед за отменой крепостного права. Согласно переписи населения 1857-1859 годов, в крепостном рабстве находилось более 23 миллионов русских крестьян из всего 62,5 миллиона населения Российской империи.

Но здесь может возникнуть вопрос: какая связь между аннексией казахских земель, освобождением крестьян от рабства с одной стороны, и идеей строительства железной дороги в Туркестан – с другой? Вопрос, безусловно, закономерный, но существует и очевидный ответ – имелась прямая причинно-следственная связь, в чем убедимся ниже.

Один из проектов, как Омск-Ташкент, как наиболее удобный и потому самый вероятный, возник сразу после введения в 1894 году участка Западно-Сибирской железной дороги - Курган-Омск. По инициативе князья Николая Игнатьева, президента Общества для содействия русской промышленности и торговли, идея строительства магистрали сперва обсуждалась в Петербурге в декабре 1895 года, где, по утверждению ее автора, некоего ученого К.Н.Михайлова, она нашла всеобщее одобрение. Затем, по личной просьбе председателя ЗСОИРГО генерала Георгия Катанаева, 30 января 1896 года все тот же К.Н.Михайлов выступил с докладом уже перед собранием членов ЗСОИРГО в Омске.

Судя по публикации протокола этого заседания ЗСОИРГО в периодической печати, строительству магистрали Омск-Ташкент придавалось особое значение.

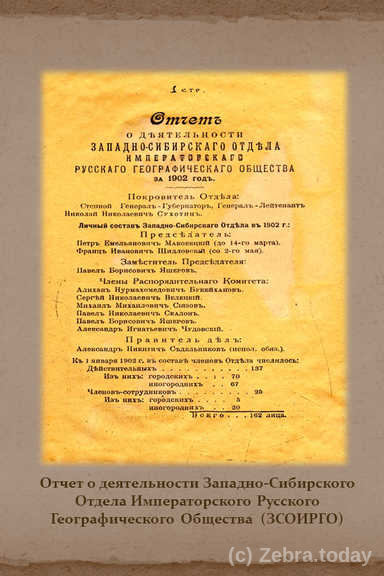

Подчеркну, что отчеты о деятельности отдела регулярно печатались в «известиях» и «записках» ЗСОИРГО, редко – отдельной брошюрой. Но в этот раз традиция была нарушена – протокол собрания от 30 января 1896 года была опубликована сразу в трех февральских номерах омской провинциальной газеты «Степной край» под заголовком «Заседание членов Западно-Сибирского отдела географического общества», которые были обнаружены в ходе научной экспедиции в Омск.

Выступая с докладом в ЗСОИРГО сам К.Н.Михайлов признал, что «вопрос о проведении железной дороги в Туркестан – не новый; был даже проект о проведении дороги из Москвы на Екатеринбург, Тобольск, Омск, Семипалатинск и далее, обогнув с юга озера Балхаш, в Индию». Но «с проведением Закаспийской, а затем Сибирской железной дороги», подобный проект потерял значение. По его словам, вскоре появились еще три не менее заманчивых проекта.

Первый из них предполагал протянуть стальные рельсы из Челябинска через Тургайскую область протяженностью в 1720 верст; второй путь – «из Петропавловска на Кокчетав, Атбасар, через Голодную степь, на Чимкент и Ташкент», с дальностью в 1475 верст; и, наконец, третий – «из Омска прямо на юг, через урочище Кучеку [в ориг. Куу-чеку – Қушоқы] в Каркаралинском уезде (тогда еще Семипалатинская область), по западной стороне озера Балхаш и далее на Ташкент».

«Третий путь – из Омска, – заявил К.Н.Михайлов, – является наиболее удобным из всех трех: он захватит собой все три области (Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую) и окажет на них громадное влияние, причем, пройдет по тем местностям, которые заключают громадные горные богатства. Кроме того, путь этот пройдет по ровной открытой местности, богатой водой и вполне пригодной для заселения (!) и, наконец, будет соединен с судоходным Иртышем в крупном торговом центре городе Омске».

Далее докладчик вкратце остановился на общей характеристике казахских степных областей. По его словам, к югу от участка Западно-Сибирской железной дороги, на расстоянии между Челябинском и Омском, лежат громадные степные пространства Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей, заключающие в себе 1.274.000 квадратных верст.

Хотя весь этот край и представлял из себя безлесные, но еще девственные степные пространства с разбросанными везде солонцами и неудобной для земледелия почвой, но он, по словам К.Н.Михайлова, в тоже время заключал в себе «громадные естественные богатства».

В продолжении доклада он местность около озера Иссык-куля сравнил даже со Швейцарией. Население всех этих областей, по сведению докладчика, в тот момент состояло из казахов, казаков, дунган и горожан (?), причем оседлого населения насчитывалось «всего только 456 тысяч душ» (казаки, дунгане, горожане и т.д.), тогда как только кочующие казахи составляли «1.415.00 душ», не считая казахов-горожан.

Торговлю в казахских степных областях К.Н.Михайлов охарактеризовал как «примитивную» и разделил ее «на городскую, степную и внешнюю». В целом степная торговля, по убеждению докладчика, сводилась лишь «к меновой торговле и ведется в основном татарами и частью казаками, опутывающими все население ростовщическою сетью», а внешняя торговля – ограничивалась торговыми сношениями с Западным Китаем.

Промышленность в казахском крае, по утверждению докладчика, «очень бедная»: во всех трех областях имелось всего только 938 фабрик и заводов с производствами в 2 миллиона рублей, из которых 500.000 рублей приходилось на долю... винокуренных заводов (!).

Не было откровением для членов ЗСОИРГО и заявление К.Н.Михайлова о том, что главным занятием коренного населения, казахов, является скотоводство.

Все количество крупного и мелкого скота в названных трех областях исчислялось в 10.000.000 голов, что составляет, по словам г-на Михайлова, около 30 голов на каждую юрту, которую, правда, он назвал унизительно – «кибиткой».

Далее докладчик выступил и в роли знатока скотоводства. По его мнению, правильному развитию скотоводства препятствуют существующие у казахов формы землепользования, основанные на родовом захвате (?): «некоторые роды владеют громадными пространствами, тогда как другие являются малоземельными и вынуждены арендовать землю у казаков». Но почему же коренной народ Степного и Туркестанского краев вынужден арендовать земли у пришлых казаков, он не стал уточнять.

Особого внимания в степных областях заслуживали, по мнению Михайлова, горные богатства. Он утверждал, что еще в XVII столетии здесь были попытки отыскания драгоценных камней. Правда, кем были эти «попытки» предприняты, он снова не уточнил. Зато уверенно продолжил: «серебряные же, медные, свинцовые и железныя руды здесь имеются в громадном количестве». Он также указал на препятствия, стоящие на пути развития горного дела и вообще на развитии Казахского края.

Это – отсутствие удобных путей сообщения, прежде всего железнодорожного, а также другие «неблагоприятные условия». Этими загадочными «неблагоприятными условиями» оказалось, прежде всего, необходимость урегулирования казахского землепользования или, проще говоря, дальнейшего изъятия из пользования коренного народа «излишков» земель, а также «озаботиться» улучшением казахского скотоводства, путем улучшения пород этого скота, и разведением тонкорунных овец.

Но из дальнейшего выступления К.Н.Михайлова прояснилось особо не афишируемая, но главная, стратегическая цель идеи строительства магистрали Омск-Ташкент. «С проведением здесь железной дороги, — заявил он без обиняков, — не только горное дело получило бы быстрое развитие, но и колонизация края (!) быстро двинулась бы вперед». Ну а «с колонизацией этой области переселенцами», надо полагать, теми же бывшими крепостными, но безземельными крестьянами – «там еще более должно развиться земледелие».

Важно добавить, что за всеми этими «благодетельными» и не очень намерениями скрывалась такая куда более далеко идущая политико-экономическая цель, как усиление военно-колониального присутствия России в пограничном с Китаем регионе, а также существенное упрощение вывоза хлопка из Туркестана в Сибирь и т.д.

Ну а в заключение Михайлов попросил собрание обратить внимание на указанные им направления предполагаемой железной дороги и высказать свое компетентное мнение, главным образом, относительно топографических и других природных условий.

В прениях первым слово взял действительный член ЗСОИРГО Ю.А.Шмидт, по мнению которого, развитие пароходства по озеру Балхаш и реке Или, предложенное докладчиком, представляется весьма проблематичным. «Озеро Балхаш занимает громадную площадь простираясь с востока на запад, причем восточным концом упирается в безводные пески, заполняющие все пространства до Ала-Куля, а западный конец упирается в безводную пустыню Голодной степи (Бетпакдала); с севера ее окружают продолжение Голодной степи, необитаемые даже казахами за отсутствием кормов, а с юга на сотню верст тянутся Мойынкумы (в ориг. Моюн-Кумы) с непроходимыми барханами и сыпучими песками», – обосновал свое видение Ю.А.Шмидт. Идею докладчика о развитии пароходства по реке Или, он назвал «предприятием и того более проблематичным».

В заключение он добавил: «Опыты с Балхашем и рекой Или были произведены во времена генерала Колпаковского и дали отрицательный результат, опыты эти пытался повторить и один из купцов в г. Джаркенте, но и его мелкоходный пароход лежит на берегу».

В ответ К.Н.Михайлов как-то смиренно заявил, что эти данные для него являются совершенно новыми: «Я там не был, но о возможности судоходства по Или мне говорили».

Другой член ЗСОИРГО Шаровский, по поводу утверждения докладчика о необходимости улучшения казахского скотоводства и разведения тонкорунных овец, заметил следующее: «Бывший наш сочлен г-н Вернер в своем докладе, который был прочитан им здесь же, в Отделе (ЗСОИРГО), показал, что все бывшие предположения относительно облагодетельствования края (казахского) разведением в степи тонкорунных овец, или улучшением казахского скотоводства, указывают лишь на полное незакомство с делом, что казахская овца самой природой приспособлена к существующим суровым климатическим и другим природным условиям и что при скудном подножном корме и 40о морозах, тонкорунное овцеводство невозможно».

Далее в прение по докладу вступил Алихан Букейхан, в тот момент еще неизвестный молодой ученый-лесовод и юрист, буквально чуть более года тому назад окончивший петербургский лесной институт и экстерном – юридический факультет столичного университета.

Он вернулся в Омск в сентябре 1895 года в качестве «помощника лесничего Омского лесничества Акмолинской области и преподавателя математики в местную низшую лесную школу», предназначенную для казахских детей, параллельно тесно сотрудничая с местной газетой «Степной край». Замечу, что в январе 1896 года А.Н.Букейхан еще не являлся действительным членом ЗСОИРГО: им он станет лишь во второй половине того же года, а с 1901 года – членом Распорядительного комитета, руководящего органа географического общества.

Сперва важно заметить, что над вопросом об улучшении казахского скотоводства Алихан Букейхан «озаботился» задолго до К.Н.Михайлова, еще будучи учащимся 4 курса Омского технического училища в 1889 году, когда ему было 23 года. В его статье «О земледелии в Токраунской, Котан-Булакской и Западно-Балхашской волостях Каркаралинского уезда», опубликованной в газете «Особые прибавления к «Акмолинским областным ведомостям» (№ 42, 20.10.1889 г. Омск.), мы найдем такие строки: «Ни один казах до сих пор не думал об искусственном улучшении своего скота; испокон веков, что казах наследовал от отца, то переходило к сыну».

Чуть позднее, в 1904 и 1905 годах, он уже издает две научные монографии под заголовками «Овцеводство в Степном крае» и «Скотоводство» (крупный рогатый скот), посвященные как раз теме о породах казахских овец и овцеводству, и о породах казахского крупного рогатого скота. Добавлю, что эти монографии до сих пор не потеряли своей научной ценности и актуальности, особенно в эпоху независимости.

Свое же выступление на собрании ЗСОИРГО от 30 января 1896 года, А.Н.Букейхан начал издалека, заметив, что «путь Омск-Ташкент пройдет через озеро Ченгельды [в ориг. Джингельды – Шеңгелді], Экибастуз, Кучеку и близ западного берега озеры Балхаш».

Но докладчик К.Н.Михайлов, прервал его, задав встречный вопрос: – Прошу показать, о каком Ченгельды вы говорите, их много?

А.Н.Букейхан, подойдя к карте, указал на озеро Ченгельды: – Это то самое озеро, которое от Джамантузского пикета находится в 40 верстах на запад и которое, по заявке Дерова [русский купец, арендатор рудника в Павлодарском уезде], было осмотрено павлодарским лесничим Руковишниковым.

Но Михайлов вновь возразил, но уже не так категорично, даже как-то обреченно: – Но через озеро Ченгельды дорога Омск-Кучеку-Ташкент не пройдет: оно остается в стороне.

В ответ Букейхан привел свои аргументы против утверждений докладчика об удобстве проведения железной дороги именно по маршруту Омск-Кучеку-Ташкент. Его аргументы были направлены прежде всего против «развития» родного края, его земледелия, промышленности, торговли и т.д. путем... переселенческой колонизации.

Замечу, что в статье «Будущая пустыня», опубликованной в 1908 году в петербургском журнале «Сибирские вопросы», Алихан Букейхан написал: «Казахская степь в настоящее время является настоящей панацеей и Эльдорадо для наших аграриев, тонкорунных овцеводов, безземельных крестьян, для разных хищников из крестьян-кулаков, норовящих снять пенки со свежих земель, и наконец для коннозаводчиков с Дона».

Три года спустя, в 1911 году, в другой заметке, опубликованной также в столичной газете «В мире мусульманства» под псевдонимом Киргиз-Кайсак, А.Н.Букейхан открыто выразил свое отношение к переселенческой колонизации своего края: «По поводу заселения казахской степи переселенцами многие придерживаются того мнения, будто заселение степи переселенцами принесло казахам неисчислимые выгоды: они стали во много раз зажиточнее там, где появились переселенцы, которые своим примером подают им практические уроки более культурной жизни. К горькому сожалению, обнищавший русский крестьянин не может ни в правовом, ни в экономическом отношении быть примером для казаха.

Везде и всюду, где бы ни появлялись переселенцы, они приносят с собой только вандализм и бесправие. Узнав мирный характер казахов, переселенцы стараются использовать это обстоятельство и изыскивают всевозможные средства для наживы на их счет.

Под предлогом потравы они чуть не ежедневно задерживают массу скота у казахов и требуют неимоверно высокую плату за возвращение его хозяину. За баранов берут по 1 рублю, за верблюдов – до 15 рублей, и это за то лишь, что скот перешелъ грань. К этому следует добавить, что, если у крестьян теряется скот, они сейчас же, собрав однообщественников едут в соседний аул, избиват всех попавшихся, даже стариков, женщин и детей, требуя найти им скот, угрожая в противном случае связать и увезти несколько человек из аула и представить их как воров.

Подобных явлений масса и на этой почве происходят даже убийства: убитыми же оказываются, обыкновенно, казахи. При этом знаменательно то, что с крестьянами заодно действуют волостные старшины и сельские старосты, придавая своим присутствием, всем своим незакономерным действиям, как бы, характер формально законный... Если у крестьян случается неурожай трав, они берутся за испытанное спасительное средство: у тех же казахов выкашивают сено, а там пускай «киргизин» жалуется, подает просьбы. Такова не видимая для высших сфер деятельность переселенцев! Каким же образом от подобных элементов можно ожидать благих результатов?».

Пока же, в своей речи на собрании в ЗСОИРГО, Алихан Букейхан впервые проявил себя не только как исключительный знаток природных, климатических особенностей родной земли, но и свои глубокие знания о ее флоре и фауне.

Опережая события отмечу, что четверть века спустя, в своем заключительном слове на І казахстанской партконференции РКП (б) 13 июня 1921 года в Оренбурге, один из первых советских руководителей Казахстана В.А.Радус-Зенкович заявит следующее: «Что касается старого Букейхана (в ориг. Букейханова) – он лучший знаток края. Его необходимо умеючи использовать... Он настоящий энциклопедист по части казахского быта, истории края вообще. Никакие книги не могут его заменить. Побольше бы нам таких работников» (Движение Алаш. Сборник документов и материалов. - Алматы: "Ел-шежіре", 2007 г. том 3, стр. 95.).

В энциклопедических знаниях А.Н.Букейхана еще в раннем периоде его научной деятельности можно убедиться, процитировов хотя бы несколько фрагментов из его речи на рассматриваемом собрании ЗСОИРГО от 30 января 1896 года, зафиксированные в протоколе и опубликованные в «Степном крае»: «Насколько мне известно, обилие пресных вод и еще большее обилие удобных земель для земледельческой культуры на намеченном пути – плод фантазии. Эки-бас-Туз, т. е. две верхние соли, озеро Ченгельды, т. е. богатое ченгелями – колючими травами, полукустарниками, известными в степи под общим названием ченгель, характеризующими солончаковые берега степных соленых озер и, наконец, разные речки Курузен [Құрөзен], т.е. сухая река, Ащысу – т.е. горькая вода, находящиеся на этом пути, говорят сами за себя.

Мне известен западный берег озера Балхаша. В июне, июле, августе единственными обитателями этого берега и соседних степей являются змеи, ящерицы и другие пресмыкающиеся, которые, как известно, неособенно требовательны к воде, и эти истинные жители пустыни, в поисках за соленой водой, собираются в таком количестве, что поднимают столбы пыли в пустынной, сухой степи. Вот как проявляется жизнь в возносимой господином докладчиком прибрежной к Балхашу степи!

К области фантазии относится также будущее пароходство по озеру Балхашу. Летом не только к Балхашу, но и к ближайшим степям, находящимся на западе и северо-западе от озера, нельзя подступиться: там нет пресной воды и растительность отсутствует. Зимой казахи переезжают по замерзшему Балхашу в Семиречье. Может быть, господин докладчик думает, что дорога изменит климат?»

Видимо эти аргументы А.Н.Букейхана были убедительны и неоспоримы, что К.Н.Михайлов обезоруженно признался: «Я с вами совершенно согласен. Я там не был, пользовался книгами».

После небольшого оживленного разговора, А.Н.Букейхан снова вступил в прение. В этот раз он блеснул великолепным знанием основ экономического материализма Карла Маркса: – Господин докладчик справедливо думает, что проведение железной дороги влечет за собой развитие промышленности. Это – аксиома. Но утверждение докладчика на этом основании, что развитие промышленности поднимет благосостояние местного населения (казахов. Прим. автора), отзывается археологией. Было такое время, когда люди, более искренние, думали так, но оно прошло. Жизнь отрезвила. Долго ли отыскать периоды из экономической истории народов, когда с оживлением промышленности параллельно шло обнищание народной массы? Нужно народ оставить в покое, он тут ни причем!

Ну, это теория Маркса, – поспешил ответить ему Михайлов, показав свое знакомство с сочинениями Маркса, но его возражение прозвучало не очень уверенно: – Но это еще гадательно: разные теории бывают.

Далее полемика между ними продолжалась недолго, но была не менее любопытной и снова закончилась явно не в пользу докладчика.

Букейхан: – Однако, что же г-н докладчик намерен возить по своей дороге, когда на 1 квадратную версту приходится 1 ½ человека?

Михайлов: – Мне возразили в Петербурге тоже. А канадские дороги?!

Букейхан: – Канадские дороги! Они строились частными предпринимателями на собственный риск! Мы знаем только о счастливых дорогах, когда расчеты предпринимателей были верны. А сколько их лопается по ошибке в расчетах?

Но в протоколе собрания ЗСОИРГО от 30.01.1896 года, и в газетном варианте, и в оригинале, находящемся в деле ЗСОИРГО в Государственном историческом архиве Омской области, реакция или ответ докладчика К.Н.Михайлова на эту реплику отсутствует.

Между тем очередной член ЗСОИРГО Остафьев относительно переселенческой колонизации поддержал докладчика, а в другом – Алихана Букейхана. В своей речи он заявил, что преимущество направления Омск-Ташкент заключается в том, что места здесь вполне пригодны для заселения: «Петропавловский, Кокчетавский и Атбасарский уезды очень охотно заселяются переселенцами и в настоящее время там образовалось уже много поселков по бассейну реки Ишима. Местности к югу от Атбасара вовсе не безводные, имеют прекрасную почву. В этом направлении железная дорога пересекла бы Голодную степь в самом узком месте».

В тоже время Остафьев отверг категоричное утверждение Михайлова о «благодетельном влиянии» железной дороги, поддержав тем самым Букейхана. Благодетельное влияние дороги было бы понятным, – отметил он, – если бы она увеличила единственный источник казахского благосостояния – скотоводство.

Далее он констатировал печальный факт, что за последнее время скотоводство казахское пало, а увеличение ярмарочных оборотов сводятся к обеднению казахов.

Остафьев также дополнил Алихана Букейхана тем фактом, что железная дорога сама по себе не создает богатств края, при отсутствии естественных богатств, а является лишь могущественным двигателем в их распределении. В странах малокультурных, с бедной промышленностью, производящих одно сырье, железная дорога служит к обогащению отдельных лиц и капиталистов и ведет к быстрому обеднению населения, – почти процитировал он автора «Капитала».

Под напором всех этих контраргументов К.Н.Михайлов невольно согласился, что «проектируемая им дорога не принесет благоденствия краю» и прямо заявил, что «дорога эта будет служить мостом, который соединит Сибирскую дорогу с Туркестаном и необходим для обмена продуктов между Сибирью с одной стороны и Туркестаном – с другой».

Здесь в прение снова вступил д.ч. Шаровский, который, задав пару уточняющих вопросов, поставил докладчика в удручающее положение: – Какое же количество урюку пойдет в Сибирь по вашей дороге?

Михайлов: – Теперь идет его, я полагаю, миллионов 7-м, но потом повезут его, конечно, больше.

Шаровский: – А какое же количество хлеба повезут из Сибири в Туркестан?

Михайлов: – Конечно, теперь сказать это очень трудно (!).

Все же последний гвоздь в гроб проекта Омск-Ташкент забил все тот же Алихан Букейхан, который от имени всего ЗСОИРГО чуть ли не торжественно заключил: «Мы сейчас слышали от докладчика основательную критику путей: Челябинск-Ташкент и Петропавловск-Ташкент. Теперь из прений выяснилось, что путь Омск–Ташкент, как сам докладчик не раз согласился с оппонентами, так же беcполезен!».

По завершении собрания ЗСОИРГО, казалось бы, вопрос о строительства магистрали Омск-Ташкент с повестки дня снят раз и навсегда.

Однако спустя 3 месяца, в двух апрельских номерах томской газеты «Сибирский вестник» (№№ 88, 89, 1896 г. Томск.) появляется «Корреспонденция из Каркаралы» без подписи автора. Странно, что свою «корреспонденцию» автор разместил в восточно-сибирской томской газете, а не в омском «Степном крае», и выступил от имени всех каркаралинцев: «мы, захолустные каркаралинцы»!

Материал явно заказной. Хотя не исключено, что за таинственным автором мог скрываться и сам докладчик К.Н.Михайлов. Автор выступил в защиту проекта Омск-Ташкент и, самое главное, набросился прежде всего на А.Н.Букейхана, обвиняя его в следующем: «Начнем с Букейхана (в ориг. «Букейханов»), если не ошибаюсь, уроженца Токраунской волости Каркаралинского уезда, сведения и указания которого, как аборигена данного места, должны были иметь крупный авторитет. Но г-н Букейхан чуть ли не юношей оставил степь и много времени посвятил на свое образование, в силу чего, верно, многое забыл и упустил из виду, а пользуясь чужими указаниями, сделал много ошибок».

Далее в защиту строительства магистрали Омск-Ташкент, автор корреспонденции заявил, что «река Токрау имеет богатые хлебородные берега, где казахи с успехом занимаются земледелием, что Токраунская пшеница ценится выше других, а бассеин реки Токрау мог бы служить житницей Каркаралинского уезда». Его фантазия оказалась намного ярче и побогаче, чем у автора проекта. И свою статью он завершает следуюшими словами: «Мы твердо уверены, что проект г-на Михайлова вполне целесообразен и заслуживает одобрения».

В своей ответной статье «Письмо в редакцию», опубликованной в майском номере омского «Степного края» за 1896 год, А.Н.Букейхан, с присущим ему чувством юмора и острым сарказмом, адресованным и автору проекта, и корреспонденции, отметил: «Трудно было меня удивить неожиданными доказательствами о необходимости дороги после импровизаций в виде слухов, «валяющегося» на берегу пароходства, Эльдорадо по Северо-Западному берегу Балхаша, 1 ½ человека на 1 квадратную версту, Канадских дорог – без пассажиров и субсидируемых правительством, 7 миллионов пудов кышмышу, тонкорунных овец и т.д...».

Не обошел он своим вниманием и обвинение таинственного автора «Корреспонденции из Каркаралов» в незнании родного края. При этом он дал четко понять, что не признает Казахский край Россией или частью русской империи: «Во все время своего учения в Каркаларах и в Омске, каждое лето я ездил в степь; 4 ГОДА (1890-1894) ПРОБЫЛ В РОССИИ (в Лесном институте в С.-Петербурге!), а в 1895 году летом три месяца прожил на родине и поездил таки по степи, по реке Токрау, «бассейн которой, по мнению г-на корреспондента, мог бы (?) служить житницей Каркаралинского уезда». Грешной я человек, никак не мог усмотреть эту житницу, а родился и рос в ней!».

В продолжении своей статьи, Алихан Букейхан, перечислив уже другие неоспоримые факты против строительства железной дороги Омск-Ташкент, разнес в пух и прах не только К.Н.Михайлова, но и защитника его проекта в лице таинственного автора корреспонденции из Каркаралы. И полемика вокруг данного проекта на страницах периодической печати на этом закончилась. И уже действительно навсегда.

Но справедливости ради нужно заметить, что магистраль Турксиб все же была построена. Правда, под другим названием, по другому маршруту и, самое главное, с опозданием на 20 с лишним лет, какую цель ставил перед собой А.Н.Букейхан.

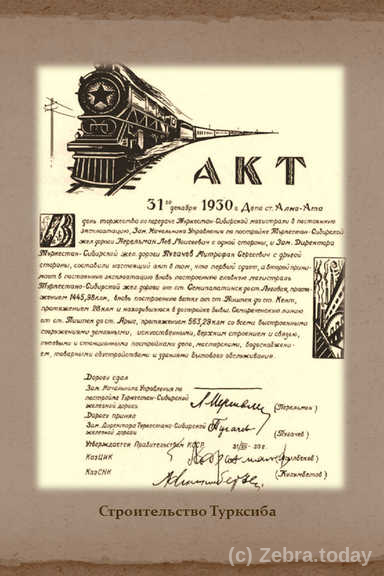

Участок Туркестано-Сибирской магистрали между Ново-Николаевском (ныне Новосибирск) и Семипалатинском была сдана во временную эксплуатацию в октябре 1915 года, а в постоянную – в 1917 году. Одновременно на юге строилась Семиреченская железная дорога от станции Арысь до Алматы. Последний участок магистрали под громким названием Турксиб, протяженностью в 1442 километра, был построен лишь в 1926-1931 годах, при Советской власти, явившись одной из самых знаменитых строек первой пятилетки в СССР. Стоит ли напоминать, что Советская власть довела до логического конца все колониальные задумки самодержавного режима, причем в кратчайшие сроки, не церемонясь ни с правами, ни с интересами коренного народа Казахстана.

Здесь пытливый читатель может задатся вопросом: Что же дало приостановление строительства Турксиба казахскому национальному лидеру и коренному народу в целом, если магистраль все же была проложена? Ответ очевиден: ему удалось, не побоюсь этого слова – изменить, приостановить ход истории, истории переселенческой колонизации и заселения русскими крестьянами-переселенцами центра, востока и юга родной страны, разделенной в тот момент на Степной и Туркестанский края.

Приостановив строительство Турксиба сперва до Февральской революции, затем и до большевистко-октябрского путча 1917 года, он притормозил уже запланированную мощную волну переселенческой колонизации не только центра, востока и юга современного Казахстана, но всего Центральноазиатского региона.

В ином случае, при размежевании границ РСФСР и Казахской АССР в начале 1920-х годов, этим регионам Казахстана явно грозила участь Астраханской губернии, Оренбургской, Омской областей, части Алтайской губернии, где с испокон веков компактно проживали казахи, а также многих других земель и территорий, но которые в итоге перешли под юрисдикцию РСФСР и других союзных республик СССР.

Важно подчеркнуть, что при этом вожди Советской власти во главу угла ставили не принадлежность казахскому народу тех или иных территорий с исторической точки зрения, а соотношение этнического состава населения на текущий момент, то есть элементарно воспользовались «плодами» той самой переселенческой колонизации царского режима.

Каких «дивидендов» в виде новых целинных земель имперской России принесла одна лишь Сибирская железная дорога, красноречиво свидетельствуют два исторических факта. Один из них касается истории заселения переселенцами Омского уезда Акмолинской области, ныне Омской области РФ, второй – Кустанайского и Актюбинского уездов Тургайской области, или Костанайской и Актобинской областей независимого Казахстана.

В «Общем очерке Омского уезда» 11 тома «Материалов экспедиции Ф.А.Щербины», в 1896-1901 годах исследовавшей 3 области Степного края с непосредственным участием А.Н.Букейхана, беспристрастно констатриуется следующее: «Из пяти уездов Акмолинской области Омский уезд по площади занимает последнее место: на его долю, по сведениям Акмолинского Областного Правления, приходится 41.048,9 квадратных верст, или 4.269,166 десятин, что составляет всего 8,5 % территории области. По другим данным, принятым Экспедицией, площадь уезда несколько больше, а именно – 4.856,569 десятин. Из этого количества 937,405 десятин приходится на землю Сибирского казачьего войска и на так называемую 10-верстную полосу: 136,568 десятин находится под переселенческим и запасными участками: 302 десятины отчуждены под Сибирскую железную дорогу и 936 десятин составляют единственное владение казны. Таким образом, в пользовании казахов находится 3.709,458 десятин (!), за исключением водного пространства – 3.533,728 десятин».

Как видно из этой цитаты, в 1901 году почти 70% территорий Омского уезда, причем после усиленного заселения уезда казаками и крестьянами, были еще заняты казахами, исторически коренными жителями этих земель.

В своем очерке «Казахи» (в ориг. «Киргизы»), изданном в 1910 году в С.-Петербурге в сборнике «Формы национального движения в современных государствах», А.Н.Букейхан из губернаторского отчета за 1905 год приводит сведение об этническом составе населения Омского уезда, согласно которым в 1905 году казахи составляли еще 214,696 человек или 69%, русских насчитывалось – 148,941 человек или 31% населения. Однако благодаря «земельным реформам» премьер-министра России Петра Столыпина в 1906-1911 годах, когда из Европейской России безземельных крестьян cгоняли в северные региона Казахского края «столыпинскими вагонами», точнее эшелонами, соотношение казахского и русского населений Омского уезда изменилось коренным образом – 44% против 56%.

Нелишне напомнить, что 5-миллионный казахский народ был предварительно лишен возможности легально бороться за свои исконные земли с трибуны Государственной Думы новым избирательным законом от 3 июля 1907 года. Новый закон был принят с подачи П.А.Столыпина. И именно в годы осуществления его «земельных реформ», в Главном управлении землеустройства и земледелия (до 1906 г. министерство земледелия и государственных имуществ) и Государственной Думе ІІІ созыва, уже в отсутствии казахских депутатов, открыто звучали призывы на подобие: «Казахи – потомки орд Чингисхана и Тамерлана и что с ними нужно поэтому поступать так, как поступали с краснокожими в Америке» (!).

В 1908 году, в своей очередной статье «Будущая пустыня», посвященной итогам и последствиям колониальной политики России, А.Н.Букейхан описывает историю переселенческой колонизации уже другой области: «Лет 20 тому (1888 г. Прим. автора) назад огромная Тургайская область (418,000 кв[адратных]. вер[стов]. пространства) находилась во всецелом пользовании казахов, занимавшихся, главным образом, скотоводством и, в северной части области, в виде подсобного промысла – хлебопашеством. В области было тогда всего пять маленьких городских поселений, созданных чисто искусственным путем, и на севере кое-где были разбросаны редкие «заимки» крестьян, арендовавших землю у казахов... В данное время (1908 г. Прим. автора.) в Кустанайском уезде количество русского и казахского населений сравнялось уже; отрезано там и в огромном большинстве случаев заселено русскими и, в отдельных случаях немцами, свыше 100 участков. В Актюбинском уезде дело идет медленнее, но и там отведено и преимущественно заселено около 80 участков».

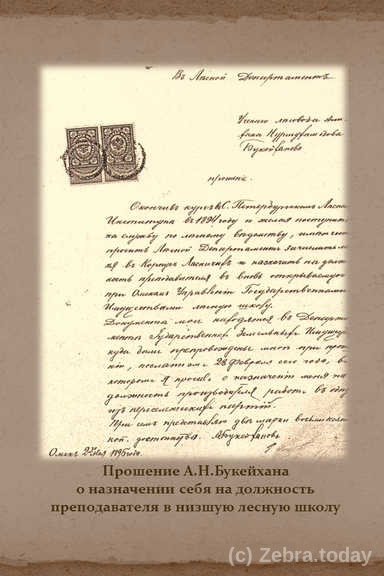

Здесь необходимо обратить внимание на очень важный факт, что Алихан Букейхан стал интересоваться вопросами переселенческой колонизации родного края сразу после окончания Санкт-петербургского Лесного института (1894 г.).

Об этом свидетельствует его прошение (заявление) от 2 мая 1895 года, адресованное Лесному департаменту Министерства земледелия и государственных имуществ, где дословно говорится: «Документы мои находятся в Департаменте Государственных Земельных Имуществ, куда были препровождены мною при прошении, посланном 28 февраля сего года (1895), в котором я просил о назначении меня на должность производителя работ в одну из переселенческих партий». Но в переселенческое ведомство ему удалось попасть с нескольких попыток.

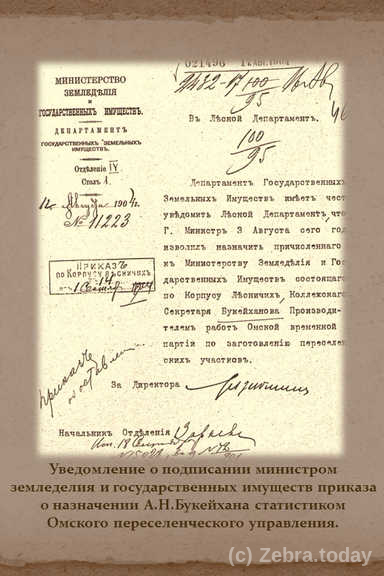

Приказ о назначении «коллежского секретаря Букейханова производителем работ Омской временной партии по заготовлению переселенческих участков» был подписан лишь 3 августа 1904 года. Следовательно, в своих многочисленных сочинениях о хронике незаконной по сути колонизации Казахского края, опубликованных в основном в столичных периодических и научных изданиях под различными псевдонимами (V, Статистик, Наблюдатель, Старый Степняк, Киргиз-Кайсак и др.), казахский национальный лидер использовал сведения исключительно из первоисточников.

Между тем, по данным А.Н.Букейхана, взятым из тех же официальных источников, казахи занимали территорий 9 областей и 1 губернии. Это Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, Уральская, Закаспийская, Сыр-Дарьинская, Семиреченская, Ферганская, Самаркандская области и Астраханская губерния. В очерке «Казахи» он приводит конкретные сведения из тех же источников о доле коренного народа в этих областях: «Так, в Акмолинской области казахи составляют 52% (только в 3-х северных уездах ее они достигают всего 44%); к Акмолинской обл. примыкает в этом отношении Сыр-Дарьинская, где казахи образуют 69% или менее 2/3; в Уральской области казахи составляют несколько менее ¾ (72,5%) населения, а в Семиреченской и Тургайской несколько более ¾ (77,6% для первой и – 76,5% для второй). Особенно заметно преобладание казахов в Семипалатинской области, где численность их достигает почти 6/7 (86,2%). Во всех этих областях, взятых вместе, казахи достигают в среднем 69%, или более 2/3 всего населения. На всем пространстве от Сыр-Дарьи до Иртыша и от Тянь-Шаня до р. Урала казахи составляют большинство, превышающее 65%(!)».

Из другой статьи Алихана Букейхана, опубликованной в 1913 году в газете «Қазақ», следует, что он внимательно отслеживал каждый метр родной земли, изъятой в пользу переселенцев: «Территорий этих 9 областей и 1 губернии составляют примерно 260 миллионов десятин. За последние 10-15 лет в Тургайской и Акмолинской областях из пользования казахов в пользу мужиков [крестьян-переселенцев] изъято очень много земли. До 1908 года земель, отобранных у казахов и переданных в пользование мужиков, составили чуть более 4 миллионов десятин. Согласно отчету 1913 года, земли казахов, изъятых в пользу мужиков, превышают 6 миллионов десятин...».

Несмотря на занятость этих земель переселенцами, лидер казахов не желал терять ни пяди родной земли. Об этом свидетельствует следующие строки из его очередной заметки, опубликованной в той же газете «Қазақ» накануне провозглашения Автономии Алаш, осенью 1917 года.

Ради сохранения лучших участков родной земли, Алихан Букейхан сознательно шел на воссоздание национального государства уже в полиэтническом и многоконфессиональном составе: «В Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской много мужиков [русские крестьяне-переселенцы] соседствуют с нами: в этих областях мужик и казах смешались. Если оставить этих казахов и отделиться, чтобы жить обособленно, то эти казахи останутся среди русских; если пытаться их переселить, то они вряд ли покинут земли предков, а если покинут – будет глупо. Поскольку самые плодородные земли казахов там, где они живут вперемежку с мужиками. В случае объявления казахами своей автономии, есть надежда, что наши русские останутся с нами. Наша национальная автономия в силу обстоятельств станет не однородно братской автономией, а территориальной. Похоже, что наши русские в этом нас поддерживают».

После образования Национально-территориальной Автономии Алаш и своего избрания ее главой, Алихан Букейхан подписал постановление, согласно которому вышеперечисленные 9 областей, 1 губерния, а также «смежные казахские волости Алтайской губернии, представляющие сплошную территорию с господствующим населением казак-киргизским, единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка», были признаны территорией государства Алаш, а территория Алаш – «со всеми богатствами, находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а также недрами земли, составляют собственность Алаш» (!).

Любопытно, но факт, что в одной из докладных записок, составленной 26 июля (13 июля по старому стилю) 1918 года А.Н.Букейханом, ее автор между прочим указывает: «Автономия Алаш... занимает территорию, имеющую форму почти круга» (!).

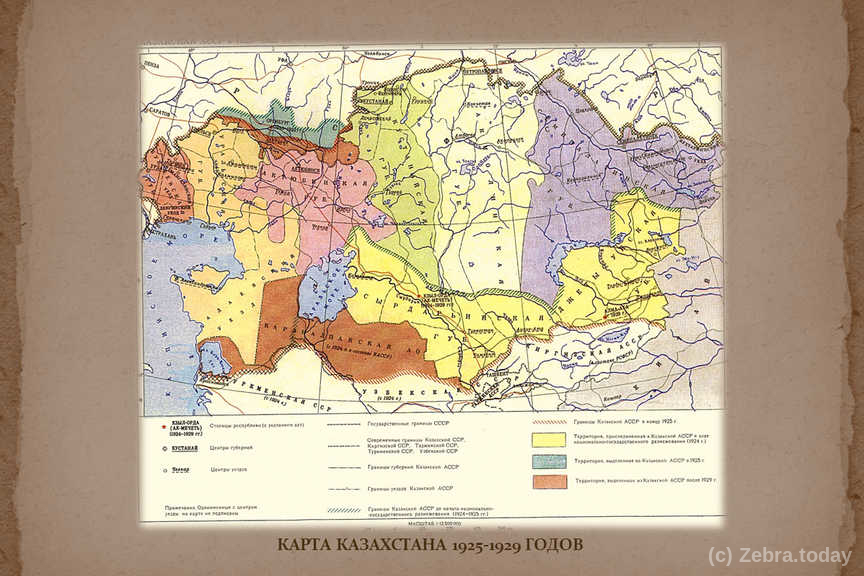

В этом нетрудно убедиться, посмотрев карту Казахстана 1925-1929 годов. В ней территория Казахстана действительно имела форму «почти круга». Но, правда, только до выделения из его юрисдикции сперва Оренбургской области вместе с административным центром, бывшей столицей Казахстана, городом Оренбургом, в 1925 году, а затем и Каракалпакской автономной области – в 1929 году. Еще раньше, в 1924 году, Ташкент был передан под юрисдикцию Узбекской ССР, образованной, по коварному замыслу советских вождей, на территориях Хорезмской, Бухарской ССР и части территории казахской Туркестанской АССР, и столица которой в 1930 году была перенесена из Самарканда в Ташкент. Напомню также, что Каракалпакская АО сперва перешла в состав РСФСР (?!), а в 1936 году присоединена к Узбекской ССР.

Однако подобные пересмотры границ Казахстана, конечно же, осуществлялись без участия, без учета мнения казахского национального лидера А.Н.Букейхана и его ближайших соратников по движению и Автономии Алаш. Алихан Букейхан предусмотрительно был изолирован в Москве еще в 1922 году, его близкие соратники в лице Ахмета Байтурсынулы и Алимхана Ермекулы (Ермеков) – заранее выведены из состава правительства КазАССР.

Более значимые исторические события, в том числе поистине трагические, как строительство и ввод в эксплуатацию последнего участка Турксиба в 1926-1931 годах, особенно последовавший за ним казахский «голодомор» 1932-1933 годов, не имеющий аналогов в истории человечества ни по масштабу, ни по жестокости, ни по цинизму, унесший жизни более 4 миллионов казахов из почти 8 миллионов, просходили также в отстутствии национальных лидеров.

А.Н.Букейхан продолжал находиться в Москве без права посещения Казахстана, его более 40 соратников по правительству Алаш во главе с А.Байтурсынулы – отбывали наказания в ГУЛАГах - кто в Соловках, кто в Астрахани, а кто-то уже был уже расстрелян, например, Жусипбек Аймауытулы (Аймаутов).

И в заключение можно констатировать, что казахский национальный лидер, мечтавший построить современное казахское демократическое парламентское государство западноевропейского уровня, о чем заявлял еще в 1910 году в своем очерке «Казахи», никогда не был противником строительства железной дороги как таковой. Сам некогда убежденный сторонник экономического материализма Маркса, выпускник экономического факультета Лесного института, А.Н.Букейхан как никто другой осознавал решающее значение, особенно в начале ХХ века, именно железных дорог, как кровеносных артерий экономики.

Он небезосновательно полагал, что всевозможные пути сообщений, в том числе и железнодорожные, должны развиваться и служить интересам и во благо коренного населения.

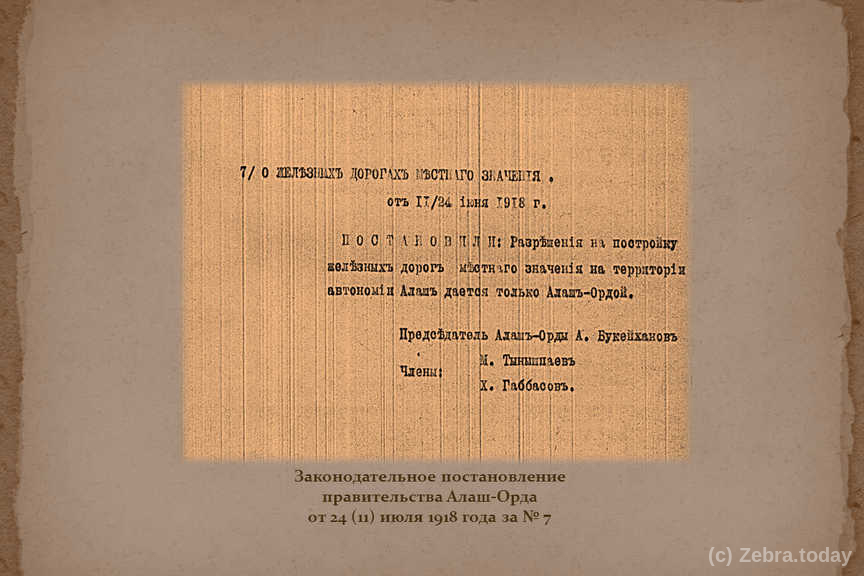

И это, пусть даже в короткое время, стало возможным лишь в результате образования казахами Автономии Алаш, точнее восстановления своей национальной государственности. Свидетельством тому служит одно из законодательных постановлений правительства Алаш от 24 (11) июня 1918 года за № 7, подписанное Алиханом Букейханом и двумя членами правительства, где предусматривалось буквально следующее: «Разрешение на постройку железных дорог местного значения на территории автономии Алаш дается только Алаш-Ордой».

- Информация о материале

- Амантай ШӘРІП

- 2892

Жарықтық түйені жолы ауыр, соры қайнаған, бағы жанбаған жануар ма дерсің. Ойсылқара тұқымын біз ғана «жылдан құр қалдырып», «көзін соқыр етіп», «көпірден таяқ жегіземіз» деп жүрсек, «Әлем халықтарының мифтері» атты бір атанға жүк боларлық үлкен кітапты құрастырған оқымыстылар оған бұл арадан да орын таппапты.

Тышқан екеш тышқанға дейін оның беттеріне «тесік тауып» кіріп кетіп, көлдей мақаланың кейіпкеріне айналған. Ал түйе бейшараның «айыр өркеші есікке кептеліп» қалса керек. Он сегіз мың ғаламдағы мақұлық пен жәндік атаулының бәрі туралы мағлұмат берген ең толымды әрі әлденеше рет қайта басылған екі томдық мифологиялық энциклопедия түйе туралы ләм-мим деп ауыз ашпайды. Кінәні біз ғылымдағы баяғы «еуропоцентризмге» аудара салудан аулақпыз... Бірақ мифологияны зерттейтін ғұламалар ТҮЙЕНІҢ ЖЫЛДАН ҚҰР ҚАЛМАҒАНДЫҒЫН, оның тағы да басқа ғажайып құпиялары барын білмейтіні өкінішті. Оны қазақтың жоғарыдағы бір ғана мәтелінің көмегімен дәлелдеуге болады.

Түйенің де «Тәңірісі» бар...

Белгілі зерттеушілер С.Кляшторный мен Т.Сұлтанов «Қазақстан: үш мың жылдық шежіре жазбалары» атты кітабында (Алматы, 1992) былай дейді: «Біздің заманымызға дейінгі ХІІ-ІХ ғасырларда тағы бір жаңалық орнықты, яғни көшпелі шаруашылықтың дамуына байланысты қос өркешті түйелердің – бактриандардың басы көбейді. Олардың сүйектері андронов мәдениетінің ең ежелгі қоныстарынан табылды, ал одан бергі дәуірлерде түйеге табыну ірге тепкені анықталып, оның қыштан жасалған мүсіндері мен жартастағы бейнелері тіркеуге алынып отыр» (16-бет).

Бұл арада тарихшы-ғалымдардың «қос өркешті түйе – бактрианды» бөлектеп отырғаны тегін емес.

Өйткені өркешіне қарап ажыратсақ, түйенің екі түрі бар: жалғыз өркештісі – дремодер, қос өркештісі – бактриан. Ал бұл өзгешеліктің біз үшін қаншалықты маңызы бар екендігіне назар аударайық.

Орыс ғалымы Е.Кузьмина өзінің «Үндіарийлар қай жақтан келген?» атты аса салмақты еңбегінде (Мәскеу, 1994) андронов қауымдастығы тайпаларының заттық мәдениетін зерттей отырып, үндіарийлардың бүкіл өмір салтының Алдыңғы Азия халықтарының тұрмыс-тіршілігінен айырмасы көп екендігін жан-жақты дәлелдейді де, оларды еуразия аймағының жұрттарымен, әсіресе андроновтықтармен туыстырады. Сондағы бір байқаған ерекшелігі тағы да түйе түлігіне қатысты болып шығады.

Зерттеушінің өз сөзіне жүгінелік: «Үндіарий этносын нақты археологиялық мәдениетпен байланыстырудағы келесі қадам – үндіирандықтардың мәдениетін басқа үндіеуропалықтардан анық ажыратып беретін этникалық белгілерді табуға тірелуі тиіс. Мұндай этникалық белгілердің қатарына барлық үндіеуропалық халықтардың ішінен тек үндіирандықтардың ғана шошқаны қолға үйретпегендігі және құрбандыққа шалмағандығы, оның есесіне – қос өркешті түйелерді асырап, осы жануарға табынғандығы туралы мәліметтерді жатқызуға болады. Менің білуімше, қола ғасырында андронов мәдениетіне қарасты жұрттар ғана шошқа бағумен айналыспаған. Барлық үндіирандықтардың мәдениетінде қос өркешті түйеге табыну салты – отқа табыну салтымен қатар дамыған.

Бұған керісінше, Алдыңғы Азия халықтары тіпті ассириялықтардың дәуіріне дейін жалғыз өркешті түйені ғана білген және бұл малды ешқашан қадір тұтпаған. Үндіирандықтардан басқа, үндіеуропалық халықтардың бірде-бірінде түйемен ежелден таныстығы және оған табынғандығы туралы ешқандай дерек жоқ. Үндіирандықтардан өзге, үндіеуропалықтардың тілдерінде кездесетін түйе атауы кейінгі замандарда семиттің жалғыз өркешті түйені білдіретін - gamal сөзінен алынған. Үндіиран тілдерінде қос өркешті түйені сипаттайтын ортақ сөз бар, ол: үндіше – ușțra, авесташа – ūstra; vah – «сәуле шашу» немесе «тасу» деген мағынадан шығады» (222-бет).

Сөйтіп, түйе малына қарым-қатынасынан-ақ үндіирандықтардың мәдениетінің андронов мәдениетімен жақындығы танылады.

Шаруашылық қалпының (қос өркешті түйені қолға ұстау) ғана емес, дүниетанымының ұқсастығы да айқын көрінеді (түйеге табыну=отқа табыну). Басқа жұрттардан, әсіресе жалғыз өркешті түйе мінген Алдыңғы Азия жұрттарынан өзгешелігі байқалады. Бұл – бізге археология ғылымы тауып берген олжа. Түйенің мүсіндері Оңтүстік Орал бойындағы, Минусин ойпатындағы қазындылардан, өзімізде - Сырдың төменгі ағысындағы Үйқарақ қорымынан табылған.

Бұған қоса, кавказдық ғалым Б.Калоевтың: «Арменияда қос өркешті түйені өсіріп-баққан, бұл салт сондай-ақ қазақтарға, қалмақтарға және ноғайларға тән. Бір ескеретін нәрсе, жалғыз өркешті түйе суыққа шыдамайды, ал қос өркешті түйе – керісінше – ауасы ыстық жерде өмір сүре алмайды. Соған қарап, біз оларды армянның таулы аймақтарына солтүстіктен келген деп болжай аламыз», – деген «мойындаулары» да жоғарыдағы ғылыми пікірлерді растай түседі (Солтүстік Кавказ халықтарындағы мал шаруашылығы. Мәскеу, 1993, 15-бет). Бірқатар зерттеушілер бактрианның тек Монғолия, Қазақстан және Түрікменстанда ғана мекендегені жайында жазады.

Сөйтіп, қос өркешті түйенің «тәңірілік» сипаты бар екендігіне көзіміз жетті. Е.Кузьминаның зерттеуі арқылы, оған сыйынудың отқа табынумен қатар орын алғандығын да білдік. Және осы жануардың ескі үндіирандық атауында «сәуле шашу», «жарық шығару» мәнінің болғандығын да бағамдадық. Бұл да жайдан-жай емес екен.

Мысалы, «Ешкіөлмес тауындағы жартасқа салынған бейнелер» атты зерттеуінде (Алматы, 1991) А.Марьяшев пен А.Рогожинский: «Батыс Жетісу, Оңтүстік және Орталық Қазақстаннан табылған петроглифтерде бактрианның бейнесі кең тараған... Оқшау тұрған бейнелердің арасынан – өркештерінен қысқа сызықтар түріндегі «сәулелер» шашыраған түйенің суреті көзге айырықша көрінеді», – деп жазады (33-бет). Монғолияның Дүрбелжін, Тайхар-гулун, Хавцгайт, т.б. жерлеріндегі жартастардан да түйенің осындай суреттері жиі жолығады.

Ендеше, ежелгі петроглифтердегі айыр өркештерінің арасынан «сәуле» шашырап тұрған түйелердің бейнесі мифтік «күн тәңірісін» (солярное божество) сипаттайды.

Қазақта: «Кәрі кісі түйешіл» деген мәтел бар. Бұл – «жасы ұлғайған адам тәңіршіл (құдайшыл) келеді» дегенді білдіретіндігін аңғару оңай. Қорқыт пен Асанды мифтік түйе - желмаяға мінгізіп қойғанымызда да көне түсініктердің жаңғырығы, бағзы ұғымдардың сілемі жатыр. Айта берсек, бұл тараптағы мысал – шексіз...

Қысқасы, біздің мәтеліміздегі «түйе» – жай түйе емес, КҮН ТӘҢІРІСІ КЕЙПІНДЕГІ ТҮЙЕ.

Ахура Маздадан – көрмеске дейін

Ахура Мазда – үндіирандық зороастризмдегі ең басты құдай. Ол «Авестада» осылай делінсе, көне парсыша – Аурамазда, пехлевийше – Ормазд аталады. Ахеменид дәуірінің мұраларында (б.з.д. ҮІ-Ү ғасырлар) аты бірге – Ахурамазда түрінде жазылған. Ал сақ тілінде «urmaysde» аталып, «күн» деген мағына берген. Зороастризмнің негізінде отқа табыну жатқанын ескерсек, бұған таң қала қоймаймыз. Қазақ тіліндегі «маздақ» сөзінің отпен байланыстылығы да айқын («маздап жану»).

Қазір бірқатар мифтанушы-ғалымдар «Ахурамазда» сөзі буддизмді қабылдаған соғдылықтар арқылы «Хурмазта» үлгісінде орта ғасырларда ұйғырлар мен монғолдарға, содан түркі тайпаларына өткендігін айтады.

Монғол-маньчжур-тибет-бурят-алтай-тува пантеонындағы тәңірі – Хормустаның аты әр тілде әрқалай дыбысталады. Мысалы: Хурмас, Хирмус, Хирмас, Хермус, Тюрмас, Курбусту, Курбустан, Хормусда, т.с.с. Тіпті алтай тілінде ол адамзатқа зиян шеккізетін – «көрмөс» атты кесірлі күшке айналып кеткен. Біз қарастырып отырған мәтелдегі «Көрмес» те осы қатардан табылатынға ұқсайды. Сонда ол да тәңіріні танытып тұрғаны белгілі болды.

Бірақ бұл атау бізге Үнді айналып, Тибет пен Алтай аспай-ақ, мұнан әлдеқайда бұрынырақ жетті ме деген ойымыз бар. Жоғарыда «Ахура Мазданың» арғы бабамыз – сақ тіліндегі аталымы мен мағынасын көрдіңіздер. Қазақ тілінде «ахур», «хур», «ор», «ур», т.с.с. сөздерге үндес дыбысталып, от пен күнге байланысты айтылатын немесе соларды сипаттайтын қызыл түсті әрі тәңірінің иелігін білдіретін сөздер баршылық. Мысалы, қырмызы, қуырмаш, Ормаш (кісі аты), өрт, т.б. Бұлардың әрбірінің этимологиясын, яғни шығу төркінін таратып жатпай-ақ, біреуін ғана сөз етелік.

Бәрінің ішінен «өзіміздің» түйеге қатысты «өркеш» атауын алсақ, оның «өр» дегені де, «кеш» дегені де күнді білдіреді.

Мысалы, Күнқияш деген кісі есімі бар. Мұндағы «қияш» (құяс, құяш) сөзі – «күн» мағынасында. Сонда ол кісінің аты «күн-күн» ұғымында болады. Сол секілді, «күн» мағыналары бар «өр» және «кеш» («құяштың» дыбыстық өзгерген түрі) буындарынан құралған «өркеш» атауы да «күн-күн» дегенмен бірдей, яғни қос өркешті түйенің «күн тәңірілік» сипатын ашып тұр.

Мұның барлығын ежіктеп жатқанымыздың себебі – «Көрмес» атауының соғдылық «Хурмазтадан» емес, арийлік «Ахура Маздадан» тікелей жету ықтималдығын дәлелдегіміз келгені.

Сайып келгенде, мәтелдегі КӨРМЕС те, ТҮЙЕ де – күн құдайлары. Бір айнаның екі беті секілді. Бірақ КӨРМЕСтің дәрежесі жоғары. Өйткені ол ТҮЙЕНІ «көрмейді». Неге? Гәп осында.

«Ораздының он ұлы...»

Эпостық жырларда: «Ораздының он ұлы» деген жол жиі қайталанады. Енді мұндағы «Оразды»-ның арғы жағында «Ахура Мазда» тұрғандығын айтқымыз келеді. Ал оның «он ұлы» деген нені меңзейді?

Әлбетте, бұл арқылы мүшелге енген хайуанаттар тұспалданған (он екінің онға қысқаруы поэтикалық дүние үшін қалыпты жағдай).

Мүшел болса, астрологтардың пікірінше, Күн жүйесіндегі ең үлкен - Есекқырған (Юпитер) планетасының қозғалысын бақылаудан туған. Ол Күнді 12 жылда бір айналып шығады. Әрі бұл планетаның 12 серігі бар.

Осы жерде тағы да алдымыздан түйе шығады. «Оны аңқаулығының салдарынан жылдан құр қалған, сөйтіп мүшелге кірмеген» деп жүрміз. Шындығында, ел ішінде басқа да аңыз бар. Ол бойынша, түйе жылдан құр қалмаған. Өйткені оның тұла бойында мүшелге енген 12 хайуанаттың бір-бір мүшесі бар. Барлығы жиналып, түйені құрайды. Соған қарағанда, түйе – МҮШЕЛДІҢ ӨЗІ. Тәңірілік сипатқа ие болып тұрғаны да содан. Бірақ ол Есекқырған планетасының жүйесіне ғана билігі жүрген Күн құдайы іспетті.

... Әлқисса, заман өзгеріп, зороастризм діні ірге тепкен кезде, Сатурн планетасының қозғалысына негізделген – арийлардың 32 жылдық жаңа мүшелі дүниеге келді.

Бұдан былай аспан әлемінде Ахура Мазданың (Көрместің дей беріңіз) жеке-дара үстемдігі орнады. Түйенің «жылдан құр қалатыны» – сол тұс.

«Көрмес түйені де көрмес» болды... Бірақ, бір ғажабы, Ахура Маздаға сыйынып, зороастризмнің негізін қалаған дейтін Заратуштраның өз есімі «кәрі түйе баққан кісі» деген мағынаны білдіреді екен...