- Информация о материале

- Мухит-Ардагер СЫДЫКНАЗАРОВ

- 5121

В процессе перевода на латинскую графику казахского, как и любого языка, роль играют все три основных фактора: социально-культурный, экономический, политический.

Если мы обратимся к истории, то письменности и подавляющее большинство новых систем письма создавались для культово-религиозных, шире – культурных целей.

Этнический язык и графически отображающий его алфавит – один из существенных фундаментов этнической самоидентификации народа, это аксиома.

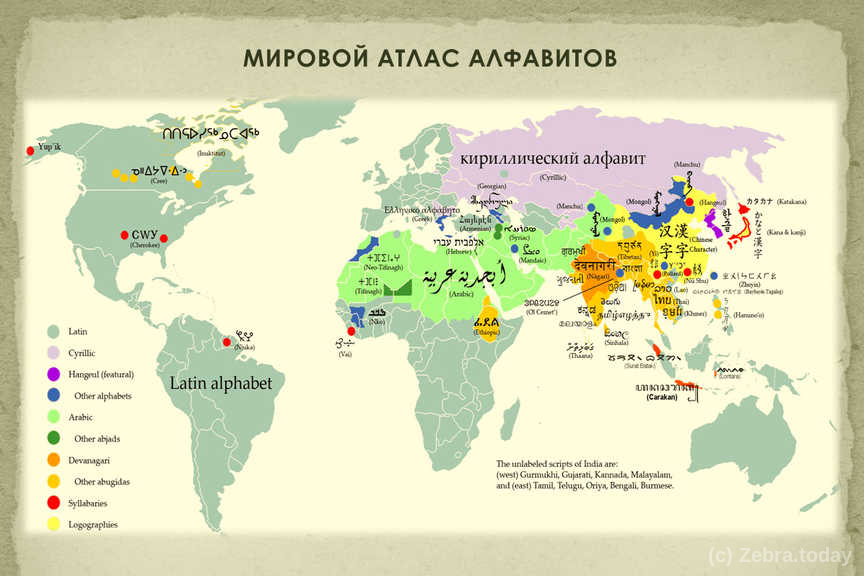

Арабская графика ассоциируется прежде всего с исламским миром, латинская до недавнего времени – с католическим, протестантским миром и т.д.

При этом алфавит, графико-орфографическая система языка обладают особой социальной и культурно-идеологической, смысловой нагрузкой, значительно более выразительной и устойчивой, чем звучание собственно самой речи. Поэтому алфавит, графическая система – это маркеры, опознавательные знаки национально-религиозной самоидентификации народа, его культурно-политических ориентиров и самопозиционирования в мире.

Переводы конфессиональных книг в свое время становились крупнейшими событиями в истории многих языков, народов.

Сейчас такой необходимости уже нет – этот культурный этап уже пройден, так как география религий уже давно не совпадает с географией письменностей (график, алфавитов).

В письме народ видит корни своей культуры и вероисповедной традиции. Например, православные славяне пишут на кириллице, а католики и протестанты – латинским письмом. Поэтому в истории сербско-хорватского языка в Хорватии шире употреблялась латиница, а в Сербии и Черногории – кириллица, при том что до гражданской войны в бывшей Югославии сербских и хорватских школьников учили активно пользоваться обоими алфавитами.

Иногда графика, алфавит оказываются устойчивее самого языка

Простой пример: определенная часть кыпчакского письменного наследия – исторические хроники, правовые кодексы (наиболее крупный это «Кодекс Куманикус») и юридические документы, филологические труды, религиозная литература («Армяно-кыпчакский псалтырь», «Молитвенник») были написаны армянским письмом и дошли до нас именно в этой графике. Наш казахстанский ученый А. Гаркавец, проделал колоссальную работу по исследованию кыпчакского письменного наследия на этой графике. В настоящее время один из экземпляров первой печатной книги на кыпчакском языке хранится в Нидерландах, в библиотеке Лейденского университета. «Кодекс Куманикус» – в церкви Св. Марка в Венеции.

Или другой интересный пример. Существуют рукописи XVI-XVIII вв. на белорусском и польском языках, написанные на арабской графике: это исламские книги татар, переселившихся, а также вывезенных из Крыма в Великое княжество Литовское в XIV-XVI вв. – то есть арабское письмо они сохраняли дольше, чем язык.

Либо вспомним отрывки из письменного памятника XV века «Хождения за три моря» Афанасия Никитина, которые написаны на чистейшем тюркском языке, но переданы кириллицей, которые и сейчас легко прочитываются и понимаются современным казахом и дает повод ученым на протяжении уже нескольких десятилетий подвергать сомнению этническую и конфессиональную принадлежность купца, так как обращается к Богу он как муслим, применяя к нему и такие имена как Ходай, Танирим («А Русь еръ тангрыд сакласын; Аллах сакла, Худай сакла! Бу даниада муну кибить ерь ектуръ: нечикь Урус ери бегляри акой тугиль; Урусь ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. Аллах, Худай, Богъ, Танъиры»).

Латинские алфавиты крайне разнообразны. Чтение и произношение одних и тех же знаков может быть весьма неожиданным в конкретных языках.

В этом плане можно сказать, что латиница как графическая система давно утратила этничность, то есть латинская графика – надэтнична. И в этом плане она предоставляет большой исторический шанс для тюркоязычных народов для культурно-исторического единения.

Латинская графика также давно утратила свою конфессиональность. Она уже не ассоциируется с христианским, латинским, римским миром.

Поэтому учитывая все вышесказанное, считаем, что основным фактором возврата к латинице является культурно-политический.

Если пытаться структурировать корреляциии и концепты, связанные с переходом на латиницу, то на наш взгляд они выглядят следющим образом:

1. Кириллица как часть русского культурного пространства

Кириллица – не просто система графики, в которой сейчас существуют Россия, Болгария, Сербия, Украина, Беларусь, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Черногория (вы наверно заметили, что даже визуально в этом перечисленном ряду монголы, казахи, кыргызы смотрятся как гости). На постсоветском пространстве – это органическая часть идентичности русской культуры, возможностей ее экстраполяции и расширения на мир.

2. Кириллица и православие

Кириллица, это также часть конфессиональной идентификации Русской православной церкви, которая не одобрит, не согласится к примеру, к переводу на латинскую графику, так как латинский мир в христианстве – это мир неортодоксального христианства: протестантизма, католицизма и др. Следственно, кириллица - это и часть православной идентичности, всего корпуса цивилизационного наследия православия. Употребление кириллицы в этом аспекте подчеркивает духовное значение письменности. Все культурное материальное, художественное наследие православной культуры зиждется на кириллице.

3. Кириллица и самоидентификация казахов

За почти 70-летнее существование Казахстана в лоне кириллической графики, казахи в большинстве своем, подчеркиваем в большинстве, так и не стали самоидентифицировать себя с этой указанными идентичностями.

4. Латиница и тюркский мир

Тем более что, теперь уже можно говорить уверенно, в подавляющем большинстве, тюркоязычный мир – это латиноалфавитный мир. И Турция объективно занимает в ней лидирующее место, как привлекательный пример успешного экономически, культурно, в военном отношении тюркоязычного государства. Относительная (для кого-то – более, для кого-то – менее) привлекательность модели и пантюркизм - это разные вещи. Поэтому непонятна позиция тех, кто пытается объяснять мотивы такого политического решения Казахстана вторым фактором. Для РК и европейский опыт привлекателен, но это не пантюркизм. Нужно уже принять, что Казахстан уже осознает себя самодостаточным государством. Кто этого не понял – не вполне знает страну и регион.

5. Латиница и ислам

Несмотря на то, что Казахстан светское государство, основная, превалирующая мусульманская умма также поддерживают возврат к латинице. Хотя казахская письменность существовала на рунической графике, позже – на системах арабской графики, в новое время приспособленной к казахской фонетике (речь естественно идет о системе төте жазу А.Байтурсынова). Таким образом, латиница не является антагонистом и исламской культуры, а напротив – расширяет влияние и динамику ислама.

Экономически успешные исламские государства современности, такие как Малайзия и Индонезия, также в качестве национальной графики используют латинскую.

Поэтому здесь позиции близки.

Не говоря уже о тюркоязычных государственных образованиях – субъектах Российской Федерации. В самой России отдельными исследователями также обсуждались варианты использования латиницы – принятие русским языком Вспомогательного латинского алфавита русского языка (ВЛАРЯ). То, что в телеинформационном пространстве РФ активно используется латиница – это уже непреложный факт. В сфере эдвертайзинга – его абсолютное доминирование.

В тюркоязычных государственных субъектах Российской Федерации, этот вопрос хотя и время от времени поднимается, но политическое решение по нему под вопросом. Тем более учитывая тот факт, что 15 января 2002 года Государственная Дума Российской Федерации внесла поправку в Федеральный Закон «О языках народов РФ», которая установила, что графической основой государственного языка РФ и всех государственных языков республик РФ является кириллица.

Активно возможности перехода к латинице из православного славянского мира обсуждает Болгария. Болгары, войдя в состав Европейского Союза, давно и активно анализируют этот вопрос. И, как это не парадоксально и неожиданно может показаться для многих, очень внимательно относятся к инициативам «долго думавшего» Казахстана, хотя и анализировали опыт других тюркоязычных государств региона.

Те, кто считает, что вхождение Казахстана в латиноалфавитный мир уменьшит интерес к русской культуре, языку – ошибаются. Напротив, этот круг более профессионализируется, выкристаллизируется.

Все без исключения алфавиты республик бывшего СССР, которых «перевели» на кириллицу (это все тюркоязчные народы, таджики, фактически оторванные от своей автохтонной фарсоязычной культурной, литературной традиции и др.) плюс Монголии были созданы по алгоритму «минимум графем равный количеству букв в русском алфавите+национальные специфические графемы» (математически 33+Х=национальный алфавит, где х = количество специфических букв для национальных алфавитов). То есть изначально предполагалась доминирование фонетической системы русского языка в языках, совершенно иных по грамматике, синтаксису и т.д. языков.

Ведь ни в одном из национальных алфавитов вы не встретите букв меньше, чем в русском алфавите. То есть момент искусственности был налицо.

Заметьте, что те народы, чьи алфавиты так и остались при своей исторической письменности (грузины, армяне, латыши, литовцы, эстонцы), гораздо меньше подверглись русификации.

Не прошли «испытание временем» и якобы пуристские, охранительные задачи какой-либо графики. Никакая графика – ни арабская, ни латинская, ни кириллическая, ни какая другая иная не способны противостоять глобализации лексики, их проникновению в современные языки. Поэтому, не совсем убедительными выглядят аргументы современного сербского ученого В.Джорджевича, что «использование кириллического письма на подсознательном уровне ограничивает употребление иностранных слов (заимствований). Использование же латиницы ускоряет их проникновение» (Владислав Ђорђевић. Нова српска политичка мисао. Разлози за ћирилицу). И это на фоне тенденций перехода сербского и хорватского языка на латиницу.

Кириллица и новый цифровой мир

Кириллица действительно неудобна при компьютерном наборе на казахском языке. Как известно, все существующие сложности с созданием удобной, доброжелательной для пользователя казахской раскладки клавиатуры вызваны тем, что в современном казахском алфавите 42 буквы, не умещающиеся на основной буквенно-цифровой части клавиатуры.

То есть при наборе текстов на казахском языке для пользователя становится недоступен верхний цифровой регистр, знаки препинания, ряд математических символов. Для их набора он должен вернуться на раскладки других языков. Ситуация усугубляется, если на клавиатуре, к примеру, ноутбука – нет дополнительной цифровой клавиатуры, располагающейся в правой части переносной клавиатуры. Не говоря уже о планшетниках, смартфонах.

Сохранение подобной ситуации вызывает значительные трудности у казахскоязычных пользователей компьютеров, так как при очередной смене раскладки клавиатуры они вынуждены переходить на новую раскладку, при этом «перепрыгивают» в верхний цифровой регистр знаки препинания – точка (на клавише 7), запятая (на клавише 6), точка запятая (соответственно – Shift 7) и другие. При существующей казахской клавиатуре вообще «исчезают» математические знаки «равно», «минус», «плюс», «длинное тире», «короткое тире-дефис», так как эти клавиши заняты казахскими буквами «ө» «һ».

Ошибочное и недальновидное «закрытие» всего верхнего буквенно-цифрового регистра на клавиатуре 9 специфическими казахскими буквами тормозит и развитие математических способностей у казахстанских школьников, учащихся казахских школ, так как при существующей казахской клавиатуре недоступны без перехода на другие языки все цифры, «исчезают» основные математические знаки и символы.

Элементарно физически и по времени на то, что у школьников стран с латинской графикой, либо учащихся русских школ не занимает времени, у школьников казахских школ требуется время. Так как для набора цифр на он должен перейти с казахской раскладки либо на русскую, либо на латинскую – а затем обратно, а это занимает время. Если же тексты казахского языка частотно перемежаются с цифрами, то набор таких текстов обременителен вдвойне.

Таким образом, для пишущих на казахском языке набор компьютерного текста на кириллице представляет собой своеобразную «графическую» энтропию – потерю времени и энергии.

Неудачное, непродуманное и необоснованное решение расположения букв казахского алфавита на клавиатуре, созданной на основе русской раскладки и (к сожалению) стандартизированной в Казахстане, еще при Казахской ССР (РСТ КазССР 903-90) в 90-ые годы прошлого века до сих пор создают трудности как в скорости набора, так и вообще в пользовании существующей казахской клавиатурой, и мешают развитию казахского языка. Загляните в социальные сети, чаты, где общаются казахстанцы.

Дошло до того, что свободно владеющие казахским языком пользователи для быстроты и удобства пишут на кириллице не прибегая временами к казахской раскладке, так как все это отнимает время. На операционной системе iOS, на которой работают планшеты iPad – писать на казахском пока вообще невозможно. Поэтому набирая тексты на казахском, уже прибегают к латинице.

Ясно, что существующую раскладку клавиатуры разработали люди, не знающие казахского языка, либо не знакомые с особенностями казахской фонетики, орфоэпии, грамматики и т.п. Ситуация со старой, неудобной раскладкой казахского языка с развитием информационных технологий, роста пользователей планшетных компьютеров, смартфонов доставляет еще больше неудобств. Так как дополнительный цифровой блок там – не предусмотрен.

Поэтому введение латиницы также способствует более активному развитию казахоязычного сегмента интернета – Казнета.

И еще один момент, который упускают. Понятно, что возврат к латинице – это крупнейший в истории независимого Казахстана национальный проект. Следственно, есть момент новизны. К новому люди всегда тянутся с интересом, это подстегивает их. Думаю, этот фактор также сыграет в пользу оптимистичного сценария внедрения латиницы в Казахстане.

Переход других стран на латинскую графику

Если попытаться оценить переход других стран на латинскую графику: Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и степень успешности этих процессов, то можно отметить следующее. Начнем с того, что их опыт ценен для нас. Специалисты, занимающиеся вопросами перехода на латиницу, изучали и будут изучать их опыт.

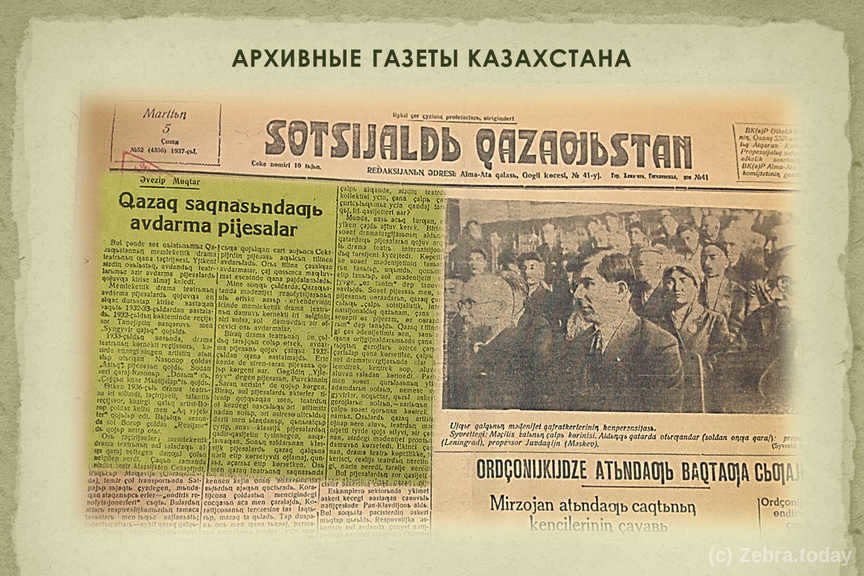

Проблема перевода письменности тюркских языков на латиницу имеет давнюю историю. Переход на латиницу был реализован в отношении турецкого языка в 1928 году. В СССР в 1929 году принято Постановление о введении новых латинизированных алфавитов для тюркских языков. Через несколько лет их начали заменять на кириллические алфавиты.

После развала СССР в 1991 году многие тюркские народы стали опять поднимать вопрос о переводе своей письменности на латиницу. На сегодняшний день перешли на латиницу: Туркменистан (1993), Узбекистан (1993, 1996), Азербайджан (2004).

В Азербайджане по указу Президента Азербайджана Гейдара Алиева «Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка» был образован одноименный праздник, который и отмечается в этой стране ежегодно 1 августа.

В целом, процесс перевода на латиницу в этих государствах следует принятой стратегии.

В Узбекистане после принятия латиницы изменения вносились дважды. Мне приходилось встречаться с отдельными мнениями, что опыт Узбекистана при переходе на латиницу оценивается скорее как неудачный.

С этим я не соглашусь. Количественно-качественные изменения, сделанные властями Узбекистана в долгосрочных процессах перевода письменности на латиницу носили, можно сказать оперативный, тактический характер. И это скорее плюс, чем минус. Тем более учитывая, что Узбекистан наряду с Туркменистаном были в этом вопросе среди тюркоязычных государств первым. Даже государственные программы своевременно должны актуализироваться, но это свидетельствует не о слабости, а о том, что ответственные за реализацию этой задачи ведомства и органы согласуют их с динамично меняющейся реальностью.

Ясно, что те тюркские государства, которые уже перешли/вернулись к латинице, заинтересованы в том, чтобы вновь принимаемые алфавиты других тюркоязычных государств были близки к ним. Однако, алгоритм формирования количественного и качественного состава вновь принятых азербайджанского, туркменского, узбекского алфавита на основе латинской графики уже делает эту задачу затруднительной.

Общий тюркский алфавит и общий тюркский литературный язык, к сожалению, для некоторых превращается в запоздавший и с течением времени пессимистично оцениваемый для реализации вопрос.

И здесь огромное поле для деятельности созданной по инициативе глав тюркоязычных государств Тюркской академии, которая располагается в Астане и международной организации ТЮРКСОЙ.

И пока никто из уже перешедших, и тех кто собирается перейти, не будет автоматически применять опыт друг друга. Даже в рамках романо-германской (французский, немецкий, английский, итальянский и др.) группы чтение и произносительные нормы – различны. В этом контексте нам вспоминаются слова нашего публициста, эссеиста Герольда Бельгера, заметившего, что тюркские народы живут друг от друга на «расстоянии брошенной палки», однако между собой они говорят на русском языке.

Можно конечно продолжать смотреть на роль латиницы глазами советского академика О.Н.Трубачева, утверждавшего, что «старая малознаковая латиница слишком убога, чтобы передавать реальное множество буквенных знаков современных языков. Латиница не выдерживает здесь соперничества с кириллицей. Она просто терпит фиаско… все западные, в том числе и западно-славянские языки, с давних времен перешедшие на латинскую графику, вынуждены развивать свои варианты латиницы, – то с диакритикой, то путем комбинирования разных букв, как в английском, немецком или польском. Кроме того, полезно помнить, что и сама латиница, возникшая из западно-греческого письма, вторична на европейском пространстве». Но время показало несостоятельность такого рода утверждений.

Политизация вопроса возврата к латинице

В связи с возвратом к латинице, приходится слышать голоса о том, что графика становится де политическим инструментом. Это конечно не верно.

В случае эффективного перехода – она может укрепить позиции национального языка, языковую аутентичность, конкурентоспособность и безопасность информационного пространства Казахстана, и следственно укрепить позиции государства, а в случае неуспеха – может привести к деквалификации части населения, которая не идентифицировала себя с новой графикой, и далее – со всеми вытекающим последствиями.

Не исключаем, что после возврата Казахстана к латинице, часть населения, несмотря на постфактум-характер событий, будет этот вопрос максимально политизировать.

В зависимости от своих геополитических симпатий и лояльностей будут вкладывать в использование латиницы vs кириллицы политический подтекст, демонстрировать своей графикой видение своего места в Казахстане и места Казахстана в мире.

И это не обязательно политически активные граждане – члены движений, партий, НПО и т.п. Это вполне обычные рядовые люди: пользователи социальных сетей, импакт-личности блогосферы, комментирующие те или иные шаги по внедрению латиницы; предприниматель, решающий на какой графике вывесить название своей шиномонтажки к примеру, учительница в школе, «рекомендующая» то или иное учебное пособие на кириллице или латинице. То есть общество должно быть готово к скрытым, латентным либо демонстративным формам «алфавитного саботажа», срывания графиков мероприятий, правил деловой официальной переписки с госорганами и т.п., намеренному введению в тексты орфографических ошибок в транслитерируемых на латинскую графику казахских текстах.

Отдельные политические силы могут в знак оппонирования власти выражать свое мнение в печатных и электронных СМИ на другой графике, как символе отсутствия политической лояльности. Сейчас это особо не видно, так как пользуемся кириллицей, но со временем такие тренды будут давать о себе знать.

От ряда политических сил возможны предложения о некоем «межъязыковом алфавите», затем, будут стараться ему придать статус «алфавита межнационального чтения, написания и общения». Принятому латинскому алфавиту будут для уверенности придавать статус «государственного алфавита», что будет ошибочно, так как статус казахского языка уже закреплен как государственный.

Смена графики и возможные реформы языка

Любая реформа графики – это априори возможность внесения целенаправленных изменений в письменность, в корпус ее грамматических, орфографических и т.д. правил. Было бы непозволительной роскошью не воспользоваться этой ситуацией, для актуализации, оптимизации речестроя казахского языка. Несомненно, будет проведена своего рода ревизия всего устоявшегося корпуса правил.

Язык – живая, динамичная, самоорганизующаяся материя. Если те или иные нововведения будут неудачными, он сам их сметет.

Ясно, что Казахстан, как и все государства, осуществившие подобные реформы – воспользуется ею. Возникнет целое направление в казахском языкознании – латинографичное казахское языкознание.

В эмоционально-психологическом сознании людей письмо всегда противостоит «текучей» устной речи: письмо – это воплощенная стабильность, самый заметный и надежный представитель письменной культуры народа. Поэтому вполне понятны тревоги той части нашей смыслопроизводящей корпорации – писателей, поэтов, философов, которые видят в реформах письма опасения, что их творения не найдут своего места в новой письменной культуре, что их книги будут преданы историческому забвению, не будут по тем или иным причинам транслитерированы. Но нужно помнить, что рукописи – не горят, и мы бы добавили, не исчезают при переходе на другую графику. Если это ценное достояние, потомки рано или поздно обратятся к нему.

Наибольшее сопротивление при реформировании казахского речестроя, как и любого другого языка, будет встречать как всегда ее наиболее «ортодоксальная часть» – орфография (у них даже корень один orthos – прямой, правильный, застывший), так как несколько поколений привыкли к визуализации стабильности написания.

К примеру, число букв в казахской кириллице – 42; число основных звуков – 29; основных правил правописаний – 54. После же перехода на латиницу, соответственно, алфавит будет состоять от 26 до примерно 30 букв, соответственно уменьшаться, оптимизируются и правила правописания. Нужно также учитывать, что в казахском языке, в отличие от других, минимальное количество исключений из правил. И если они есть, то они касаются, как правило, заимствованных элементов. Кстати, часть заимствованной лексики из европейских и иных языков пишется по правилам русской орфографии, а не казахской. То же касается и правил перевода топонимов и так далее.

К примеру, какие изменения были бы предложены нами. Нам импонирует имеющееся в английском, польском и многих других языках написание этнонима с заглавной буквы: Казах, Француз, Гагауз, Иранец и т.д. В написании этнонима с прописной буквы уже заложен воспитательный момент – уважение к этнии, иной этничности, культуре, и все того, что сопровождает их: культуре, системам мировоззрения. Это гораздо шире, чем достаточно узкое понятие «толерантность».

Думаем, если ввести такую норму в казахский язык, оно быстро приживется.

В нашей ментальности уже заложено очень уважительное отношение к другим этносам, иным культурам, и если это будет закреплено орфографически – почему бы и нет?

Уже не говоря о том, что в ряде языков при переписке даже местоимения, и не только «Вы», но и Ты, Тебе, Тобой – пишутся с большой буквы. И таких примеров нововведений можно предложить множество.

Или другой пример, топонимы. Наименование государства Cote d'Ivoire – в казахском языке звучит как Піл Сүйегі Жағалауы (Берег Слоновой Кости). Это чистая калька, которая к тому же не очень благозвучна. Написание имен собственных, в том числе топонимов должно по возможности быть максимально приближены к оригиналу, либо транслитерироваться. Такие вот правила должны как ненужный реликт сами собой быть отпасть.

Возврат к латинице – задача всех казахстанцев

Поэтому латиница - несомненно несет в себе потенциал еще большей консолидации для нашей нации. Уже должны меняться система подготовки кадров: в частности в качестве отдельных дисциплин по всем группам языковых специальностей, специальностей библиотековедения, специальностей связанных с it-технологиями должны глубже изучаться вопросы конвертации и транслитерации, которые ранее читались лишь в качестве одного раздела общего языкознания либо основ переводоведения и так далее. Это также послужит мощным толчком для IT-индустрии.

Если переходят на какую-либо графику, то необходимо это делать чисто. Во всех смыслах. По нашему мнению, новый казахский алфавит на латинице, должен быть чистым – то есть 26 графем-букв. Иначе мы от квази кириллицы перейдем к квази латинице. Надо признать, что казахский алфавит именно таковым и является - это не классическая кириллица, это то что мы придумали себе: квазикириллица, с непонятными, не всегда эстетичными значками. Латиница должна оставаться латиницей. Не надо повторять ошибок прошлого и других народов. Иначе смысла реформе нет.

В этой связи в культурной и научной повестке дня опять встанет вопрос отсутствия Института казахского языка.

Такие предложения были давно. И нам не совсем понятны причины, по которым такой институт до сих пор еще не создан. У нас нет своего Института национального (казахского) языка. Есть Институт общего языкознания им. Байтурсынова. Но думаю, что появление отдельного профильного института казахского языка сняло бы многие вопросы c повестки дня развития казахского языка как государственного.

Во всем мире подобные институты – есть, и даже по нескольку в одной стране.

Перечислю некоторые. Болгария: Институт болгарского языка БАН. Германия: Институт немецкого языка. Нидерланды: Нидерландский языковой союз, Фризская академия Институт им. Меертенса. Дания: Институт датского языка. Израиль: Академия иврита, Исследовательский институт идиша (YIVO). Испания: Ассоциация Академий испанского языка. Страна Басков: Королевская академия баскского языка. Италия: Академия Круска. Литва: Институт литовского языка. Норвегия: Совет по норвежскому языку. Польша: Институт польского языка Варшавского университета, Институт польского языка Польской академии наук (в Кракове), Совет по польскому языку (Rada Języka Polskiego). Португалия: Международный институт португальского языка. Сербия: Институт за српски jезик Српске академиjе наука и уметности. Словакия: Институт языкознания им. Штура Словацкой академии наук. Украина: Институт украинского языка Национальной Академии наук Украины. Финляндия: Центр исследования национальных языков (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus). Франция: Французская академия. Чехия: Чешский институт Академии наук Чешской республики. Швеция: Совет по шведскому языку (Svenska språknämnden). Япония: Институт японского языка (The National Institute for Japanese Language). Таких примеров масса.

Создание такого института, равно как и предоставление ему полномочий по развитию государственной кампании по переходу на латиницу было бы оправданным.

Тем более, недостатка в специалистах высочайшей квалификации, представителей устоявших в науке школ казахского языкознания, методик его обучения, преподавания, специалистов работающих на интердисциплинарным поле (например, казахский язык – информационные технологии и т.д.) достаточно.

Задачи для Института казахского языка – классические: центр, в котором должны аккумулироваться результаты научно-методологических исследований казахского языка, обучения и методик преподавания для казахстанских и иностранных граждан, разработка и внедрение стандартов казахского языка, инноваций в этой области, кодификация норм литературного казахского языка, изучение состояния языка и культуры казахских диаспор и ирредент, научно-исследовательской и популяризаторской деятельности работы в области казахского языка, проблемы реформирования языка и т.п.

Возрождение общетюркского языка: проблемы и перспективы

Возврат к латинице также и актуализирует вопросы возрождения общетюркского языка. Гипотетически, единый тюркский алфавит создать можно. Возродить общий тюркский литературный язык, своего рода литературный канон – «тюркѝ», тюркский «лингва франка» – также не представляет с научной точки зрения огромных трудностей. Это задача четких последовательных и реалистичных сценариев и действий. Но это зависит от уровня политических, культурно-образовательных отношений между тюркоязычными государствами, обмена, солидарных позиций по широкому кругу вопросов и т.п. А здесь есть над чем поработать.

Хотя есть и другая точка зрения, согласно которой, если и будет создан в недрах какого-нибудь института такой искусственный суррогат, то его ожидает судьба других искусственных языков, которые тоже создавались благими целями – эсперанто, латино-сине-флексионе (интерлингва), идо, унитарио. Они остались уделом узкого круга любителей. Однако нужно понимать, общий тюркский литературный язык – это не искусственный и не мертвый язык. Он не только существовал, на нем творили ученые, мыслители исторически относительно недавно – два века назад, осталось богатое письменное материальное наследие.

Наверняка нужно возрождать литературный общетюркский язык. Так как он есть, и закреплен прежде всего в общетюркских письменных памятниках, так и в научных трудах тюркских мыслителей – Фараби, Дулати, Кашгари, Баласагуни и многих многих других.

Завершение исторической цепочки перехода независимых тюркоязычных государств по возврату к латинице, а остались только мы и Кыргызстан (не считая тюркозычных республик – субъектов Российской Федерации) предоставляет прекрасную возможность издания на основе единой латиницы указанного корпуса. Он появится тогда, когда будет спрос на него. Что говорить, если даже латинские версии алфавитов тюркоязычных государств нового времени – уже различны.

Первый шаг в этом направлении был сделан уже давно: в 1991 году на международной конференции в Университете Мармара (г. Стамбул) был разработан проект типового алфавита на основе турецкой латиницы и достигнута договоренность о принятии его всеми тюркоязычными государствами.

Говоря образно, переход казахской письменности на латиницу позволит смахнуть пыль с сундука богатого единого культурного наследия тюркоязычного мира – такая возможность нам реально предоставляется.

Такой грандиозный национально-идеологический проект – дорогостоящее мероприятие. Но вы видели где-нибудь, чтобы инвестиции в национальную, шире – страновую конкурентоспособность давались дешево?

Люди, в процессе пользования эмоционально привязываются к материальным вещам, не говоря уже о вещах более высокого уровня – как национальная графика. Поэтому мне отчасти понятны опасения сторонников кириллицы. На кириллице создан значительный корпус национальной казахской литературы, науки, поэтому свою историческую миссию она выполнила с честью и сполна. Должна быть предложена такая стратегия перехода, которая бы развеяла опасения этой части наших граждан.

Время покажет, как наша страна справится со столь сложнейшей, многоаспектной задачей, и будет ли затем наш опыт служить образцом для подражания. Время пролетит быстро, поэтому сроки, отведенные для подготовительного периода нужно максимально эффективно, предельно насыщенно использовать.

Мудро и оптимально сконструированный процесс перевода графики казахского языка на латинский позволит уверенно утверждать, что мы к ней возвратились, а не перешли, найдя свой путь и оставив свой след в потоке истории.

- Информация о материале

- Галим ХУСАИНОВ

- 2438

В период кризиса, с учетом девальвации, стоимость технологического оборудования становится просто недоступным. Сами мы не производим технологии, поэтому в такой ситуации, для развития страны нужно поддерживать отрасли, имеющие высокую зависимость от трудовых затрат, коим является сельское хозяйство.

Сельское хозяйство — это очень сложная и низкорентабельная отрасль. Здесь нет тех баснословных доходов, что в нефтянке.

Мы сейчас вводим тепличный комплекс, о котором я уже писал, а также мы занимаемся выращиванием лука, картофеля и яблок с использованием капельного орошения.

Капельное орошение позволяет минимизировать риски зависимости от погоды и снизить себестоимость продукции за счет повышения урожайности и затрат на 1 га воды и удобрений.

Сейчас началась уборка и за 1 месяц нужно убрать достаточно большой объем продукции, его складировать и часть продать.

Но пост не про нас, а про некоторые проблемы, которые имеются в сельском хозяйстве, без решения которых достаточно сложно добиться большого прогресса.

1. Цена реализации продукции. В прошлом году было посеяно много лука и было большое перепроизводство лука. В начале уборки лук продавали по 30-35 тенге с поля. Однако, все ждали более высокой цены и практически все складировали лук. Что произошло, зимой, когда начали продавать лук, его уже продавали по 25 тенге, а весной, так как он мог совсем испортиться и уже подходил ранний лук, его продавали за 10-15 тенге, а в конце апреля его просто раздавали бесплатно населению, потому что, утилизация лука потом стоит больших денег. При хранении лука, происходят потери за счет усушки. Это минус еще 10-15 процентов. Итого все производители лука в прошлом году получили большие убытки.

Естественно, в этом году площади посадки сократились практически в два раза. Но из-за хороших дождей урожай многие получили хороший. Однако, появилась другая проблема, у многих производителей обнаруживается болезнь лука, что означает, что такой лук не будет храниться. Слава богу, у нас такого нет и нас эта проблема обошла стороной. Но возникает другой вопрос, из-за этого никто не хочет хранить и все выкидывают лук на рынок, что обваливает цены прямо сейчас и лук плохого качества уже можно купить за 25-30 тенге, что ниже себестоимости у многих. Так как семена, удобрения, запчасти, ГСМ, шланги, все подорожало, а цена меньше, чем в прошлом году. Но зато зимой будет жуткий дефицит лука и цена поднимется еще выше.

В итоге, страдают обычные крестьяне и здесь однозначно нужна помощь государства, чтобы оно скупало плодоовощную продукцию в период низких цен и его хранило до периода роста цен.

2. Разница между оптовой и розничной ценой. Цена на поле лука сейчас составляет 35 тенге, зайдите в любой магазин, на любой рынок, посмотрите возле дома у торговцев, и вы увидите цену лука от 70 до 150 тенге за 1 кг. Логистика до города на 1 кг составляет в районе 3 тенге за 1 кг. Развести по городу до прилавка еще 2-3 тенге. Итого себестоимость у торговца составляет порядка 41-42 тенге. А продают минимум за 70 тенге, что позволяет зарабатывать посреднику в районе 100 процентов маржи, тогда как у производителя прямая производственная себестоимость без административных расходов составляет в районе 25-30 тенге, что позволяет ему делать доходность всего в районе 15-30 процентов. А если добавить сюда административные расходы и расходы на финансирование, то будет еще хуже.

Это связано с тем, что рынки и крупные сети у нас монополизированы (увы, но антимонопольщики могут только розничных продавцов ГСМ гонять, не более), а производителей лука — тысячи, так как многие крестьяне производят по 1-2 га. Соответственно, в этой области образуется рынок покупателя. У обычных крестьян нет доступа к розничным продажам, а крупные производители лука не могут себе позволить заниматься розницей, так как это неэффективно.

Решить этот вопрос возможно только с помощью государства, в первую очередь, за счет помощи в экспорте продукции, что поднимет цены на лук и заставит сокращать маржу местных посредников. Либо нельзя допускать монополизации розничного рынка, которая де-факто уже есть в Алматы и Астане.

3. Кадры. Кадры решают все, и в сельском хозяйстве тоже. Нам пришлось ключевых сотрудников обучать в Израиле. Сейчас нанимаем голландцев на теплицу. Образование в сельском хозяйстве одно из самых ужасных в стране. Нет нормальных кадров. В том же Узбекистане их куда больше. Хотя в советское время наши СХИ (сельскохозяйственные институты) были одними из лучших по Союзу. Сейчас складывается такое ощущение, что СХИ больше работают на генерацию сотрудников для МВД, нежели для аграрной отрасли.

Средне-специальное образование в сельском хозяйстве вообще умерло. Когда уже во всем мире используют самые передовые технологии в сельском хозяйстве, наши студенты еще занимаются по учебникам 60-х годов. Новаций ноль, студенты, которые приходят на производство, обучаются заново. Нет совершенно связи между производством, наукой и обучением.

Сейчас наша компания думает, как решать эту проблему и, может быть, мы откроем собственный учебный центр с приглашением иностранных специалистов. Но это только пока в планах, и нужна в этом деле государственная поддержка.

4. Финансирование сельского хозяйства. Получить оборотные средства в БВУ (банках второго уровня) на сельское хозяйство практически невозможно. Для них мы — нерентабельные производства с большими рисками и низкими залогами. Коэффициент на залоги составляет 0,2-0,3. Национальный холдинг КазАгро, как и все государственные институты развития, готов помочь, но бюрократия их помощь полностью съедает. Им нужны такие же залоги, все документы, экспертизы и так далее и тому подобное. Это делает доступным такое финансирование только для крупных производителей, так как многие КХ (крестьянские хозяйства) не могут позволить вести себе нормальный учет и так далее.

Здесь нужны другие механизмы и авансовый выкуп будущего урожая, к примеру, через СПК (социально-предпринимательские корпорации) мог бы быть хорошим решением.

- Информация о материале

- Эльдар БЕЙСИМБЕКОВ

- 2027

Наверное, один из самых вредных и живучих мифов, которые существуют в общественном сознании в наших постсоветских странах — это миф вождя.

Ты кушаешь хлеб, пьешь воду и дышишь воздухом только потому, что над тобой твой вождь, который облагодетельствовал тебя этим хлебом, этой водой и этим воздухом. Без твоего вождя твой хлеб растоптали бы, твою воду и воздух отравили бы, твою страну разорвали бы на части враги.

Ты смотришь на голубое небо и любуешься белыми облаками только потому, что твой вождь защищает твое мирное небо и охраняет твой безмятежный сон. Без справедливого вождя брат пошел бы войной на брата, сосед на соседа, потому что вы не можете жить мирно сами по себе, над вами нужен вождь, который примирит и рассудит вас.

Ты глуп, и брат твой глуп, и сосед твой глуп. И вместе вы глупы, и только вождь знает лучше и больше каждого из вас, видит дальше всех вас вместе взятых. Не верь брату, не верь соседу, верь вождю, он умен и мудр.

Всем в своей жизни, от рождения до смерти, ты обязан вождю, поэтому не ропщи на свою трудную долю, люби своего доброго вождя и помни, что жизнь темна и тяжела, ты мал и слаб, а вокруг тебя враги, которые завидуют тебе, твоей прекрасной стране и твоему вождю.

Нельзя сказать, что люди настолько наивны, что безоговорочно верят этому мифу. Конечно, нет. Однако, он очень живуч, потому что его действие проявляется скорее не прямо — в форме буквальной слепой веры в святость вождя (хотя много и тех, кто искренне верит), а опосредованно — через выученную беспомощность и самосбывающееся пророчество.

На поверхности люди могут притворяться, что верят. В душе же не верят и ропщут, но что им делать, не знают. Ты ропщешь — но разводишь руками и говоришь «мой вождь, конечно, не святой, но ведь я и правда, маленький и слабый, от меня ничего не зависит, я не могу ничего изменить, я не знаю, как». Твой сосед ропщет — и берет в руки палку, и идет искать правды. Ты пугаешься, не знаешь, что тебе делать, бежишь и прячешься под сенью вождя. У тебя нет своей внутренней силы и свободы — есть лишь сила вождя и установленный им порядок. Они нужны тебе, без них ты беспомощен, без них у тебя нет опоры в этом качающемся мире.

И так пророчество исполняется само по себе, и твоя беспомощность тому только способствует: твой сосед, взявший в руки палку, наказан вождем в назидание другим, а ты убеждаешься, что люди и впрямь не могут жить мирно сами по себе, и лучше, когда над ними есть вождь. Ты продолжаешь роптать на свою темную и тяжелую жизнь — но тихо, почти безмолвно, ведь ты маленький и слабый, от тебя ничего не зависит.

Конечно, вредность мифа вождя не означает, что людям вообще не нужны вожди и власть, что анархия - это добро. Людям всегда нужны другие люди — все эти герои, визионеры, лидеры, президенты, военачальники — чтобы вести за собой, объединять и вдохновлять. И всегда нужен хотя бы минимальный порядок.

Но жизнь начинает меняться к лучшему всерьез и надолго только там и тогда, где и когда люди сами осознают себя свободными, сильными, знающими и умеющими изменить собственную жизнь к лучшему. Не жизнь всей страны, не жизнь своего брата или соседа - только свою. И когда такие внутренне свободные, самодостаточные люди меняют к лучшему сначала свою собственную жизнь, а потом поднимают голову от личных забот, смотрят вокруг и объединяются, чтобы менять жизнь вокруг себя, то их тоже зачастую ведет и вдохновляет вождь. Но он ведет их туда, куда они сами знают и хотят прийти, а если он отклоняется от курса или мешает им, его со спокойной душой меняют на другого, поблагодарив за все хорошее. И чем дальше вперед идут свободные люди, тем больше они понимают, что личность и фигура вождя хоть и важны, но гораздо важнее инструменты, механизмы, правила и знания – в совокупности, институты — позволяющие прокладывать путь вперед, пусть даже кругом кромешная тьма и опасности.

Мировая история, конечно, красноречиво и убедительно демонстрирует, что люди не в одночасье становятся внутренне свободными, сильными и уверенными в себе. Но никто достоверно не знает, какие для этого нужны условия, обстоятельства и сколько требуется времени.

Раньше для этого нужны были века и поколения, но и теперь, когда прогресс так ускорился и мир шагает вперед семимильными шагами, обретение внутренней свободы — это длительный процесс. Сколько нужно — двадцать пять или тридцать, или, если верить библейскому мифу, сорок лет и при этом, чтобы непременно была пустыня вокруг?

Я желаю гражданам соседнего Узбекистана максимально безболезненно пройти текущий сложный период. Конечно, на место старого вождя придет новый вождь, но главное - чтобы эта замечательная страна с ее богатой историей и культурой, с ее трудолюбивыми и душевными людьми не откатывалась назад, а шла вперед, развивалась.

Нам же, гражданам Казахстана, хочется пожелать только по крупицам накапливать в себе нашу собственную внутреннюю силу и свободу. Век вождя так же короток, как жизнь обычного человека, а народ и страна — гораздо больше, важнее и долговечнее, чем любой, даже самый хороший вождь, и в будущее, каким бы неясным и тревожным оно ни казалось, нужно смотреть с оптимизмом, понимая, что в конечном счете, оно зависит только от нас самих.