- Информация о материале

- Зиябек КАБУЛЬДИНОВ

- 4521

Взаимоотношения Казахского ханства и Российской империи на территории Западной Сибири в XVII-XVIII веках не всегда были мирными: периоды добрососедства нередко сменялись военными столкновениями.

Надо признать, что об этой проблеме советская историография в угоду идеологической конъюнктуре долгое время старалась умалчивать. К примеру, официальная идеология и вместе с тем и историческая наука того периода вполне сознательно старалась обходить факты попыток казахских правителей остановить колониальную экспансию царизма на территории Западной Сибири.

Как показывают архивные и письменные источники набеги степняков на новые русские поселения Западной Сибири были нередки.

Видимо, в этом проявлялась не столько природная склонность казахов к грабежам и набегам, сколько осознанная их борьба за отстаивание «жизненного пространства», которые считались издревле освоенными ими кочевьями, постепенно отходившими в пользу Российской империи. Местные автохтоны в такой своеобразной форме предъявляли свои законные права на степные и лесостепные пространства юга Западной Сибири. Ситуация кардинально не изменилась и в первые десятилетия после принятия казахами Среднего жуза российского подданства и даже после отмены ханской власти.

Естественно, эти факты не могли не стать предметом пристального изучения исследователей XVIII веке, а также не отложиться в крупнейших российских архивохранилищах. И мы, опираясь на сохранившиеся данные, хотели несколько приоткрыть завесу этой непростой проблемы, долгое время являвшейся «белым пятном» как российской, так и казахстанской историографии.

В этой связи, необходимо отметить работы, проведенные известным исследователем XVIII века Г.Ф. Миллером. Во время многолетних поездок по Сибири российский академик вел путевые записки, собрав, таким образом, уникальный материал по различным сторонам жизни и деятельности населения края. К примеру, ему удалось составить описи дел крупнейших сибирских архивов в городах: Верхотурье, Пелымь, Туринск, Тюмень, Тобольск, Тара, Березовое, Нарым, Кетск и другие [1, с. 111]. Собранные Г.Миллером описи дел, оказавшиеся, к сожалению, к настоящему времени по большей части уже безвозвратно утерянными, позволяют нам в некоторой степени раскрыть малоизвестные страницы из истории взаимоотношений первых русских поселенцев Сибири с одним из коренных тюркских народов региона – казахами.

К примеру, в одном из своих записок он упоминает о том, что 15 октября 1616 года от русского царя Михаила Федоровича в город Тюмень в адрес князя Федора Коркодинова поступило строгое предупреждение о том, «чтоб ему жить с великою осторожностью потому, что Ишим-царь (казахский хан Есим (1598-1628 гг.) - З.К.) сего лета немерен итти войною под сибирские города» [1, с. 139]. Тогда граница между двумя государствами проходила в районе современных городов Тюмени (основан в 1586 году-З.К.) и Тобольска (основан в 1587 году-З.К.).

В условиях появление новой силы в лице кочевых калмыков царизм опасался и совместных выступлений их с казахами против сибирских властей.

Об этом свидетельствует упомянутое Миллером послание царя Михаила Федоровича в Тюмень князю Михаилу Долгорукому и Юрию Редрикову о необходимости «проведовании про Ишима-царевича, не имеет ли он с Талай-тайшею и с иными согласия» [1, с. 141].

В 90-х г. XVII веках серьезная угроза нависла над сибирскими городами и поселениями не только со стороны джунгар и отдельных разрозненных казахских отрядов, но и от самого известного казахского хана Тауке (1680-1715 гг.). Это обстоятельство вызвало некоторое замешательство в российском правительстве, так как никто не ожидал подобного поворота событий. Со стороны казахов дело начинало принимать более организованный и системный характер и руководил этими действиями сам именитый казахский хан.

Поэтому царизм вынужден был принимать всевозможные меры к обузданию своенравного и непредсказуемого степного правителя. Нередко сибирские власти попросту откупались от казахского властелина. К примеру, 10 января 1694 года от Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича ближнему стольнику (в данном случае - наместник, представитель царя –авт.) Андрею Федоровичу Нарышкину было дано предписание «об отпуске мурзы (видимо татарина - З.К.) к Тевки хану, об отправлении к нему же жалования против его подарков в полтора и об объявлении, о нечинений от него разорений» [1,с 174].

Видимо, царизм, недавно приступивший к «освоению» сибирских земель, не имел достаточного количества военных сил для вооруженной защиты от недавних его хозяев – казахов и поэтому был вынужден попросту откупаться от них.

В ответ на нападения казахов сибирская администрация иногда прибегала к таким непопулярным мерам как задержки послов. Так случилось в 1690 году с влиятельными послами хана Тауке Сары и Кильдеем [2, с. 297-298].

Как известно, с обеих сторон предпринимались попытки урегулирования обострившихся взаимоотношений: например, с этой целью в 1691 года хан Тауке отправил два посольства в Тобольск и Москву. В то же время царская администрация в лице сибирских наместников в июле 1692 года также снарядило к нему ответное посольство в составе Андрея Неприпасова, Василия Кобякова и переводчика Шаманаева [2, с. 297-298].

В описях сибирских архивных фондов, собранных тем же Миллером, упоминаются данные за 1693 года, когда в Ялуторовскую слободу (город на территории современной Тюменской области – З.К.) был отправлен порох и свинец ввиду того, что его жители «в той слободе от Казачьей Орды сидят в осаде». Тогда были и пленные, и убитые, а также угон обывательского и казачьего скота казахскими отрядами [I, с. 181].

А весной 1695 года казахи и башкиры имели намерение идти «собча под тобольские слободы войною» [1, с. 182]. Как видим, положение российского правительства в Западной Сибири в это время было не совсем безопасным: не только казахи угрожали российским военным укрепленным линиям, но и башкиры. Существовала и реальная угроза и их совместных выступлений.

По данным сибирского исследователя Ремезова в 1700 года также «с Казачьей Орды, приходили и воевали Тюкалинскую волость (Тюкала- современный российский город на территории северной части Омской области, в 124 километрах к северо-западу от Омска-З.К.)» [3, с. 5].

Ситуация нисколько не изменилась даже в «Годы великого бедствия», когда казахи сами понесли тяжелейшее поражение от наседавших тогда джунгарских захватчиков.

К примеру, в 1724 году из Тобольска в город Туринск поступило сообщение о том, что «Казачья Орда к пограничным слободам кочует в близости и разоряют и в полон емлют» [1, с. 121]. Военное продвижение царского правительства никак не устраивало казахских правителей, не пожелавших с изменением геополитической ситуации в регионе даже в условиях ухудшения взаимоотношений с джунгарами.

На протяжении 1728-1741 годов была серия беспрерывных набегов казахов на территорию Тарского уезда (северная часть современной Омской области России – З.К.) [1, с. 132]. Сибирскими властями также предпринимались ответные меры в виде организации «воинских поисков»: так, 14 апреля 1731 года у Омской крепости состоялось самое настоящее сражение казахского отряда и военного гарнизона, где со стороны первых было взято в плен несколько человек, а также их имущество и скот [1, с. 132].

12, 16 и 19 ноября 1734 года степняки совершили военные походы в Барабинскую степь (территория современной Новосибирской области – З.К.) с захватом в плен местных татар, а также их имущества и скота [1, с. 132]. Как известно, барабинские татары находились в подданстве царского правительства и исправно платили ему ясак.

27 ноября 1740 году в Тарскую воеводскую канцелярию с Усть-Тарского Пасу от казачьего сотника Леонтия Понамарева поступило доношение о состоявшемся сражении «с людьми Казачьей Орды» [1,с. 132].

В 1741 году из Ишимской управительской канцелярии в Тарскую воеводскую канцелярию поступила «промемория» (сообщение, рапорт - З.К.) «о бывшем Казачьей Орды с людьми сражении, о уроне людей и о полону» [1, с. 132]. И сражение состоялось, несмотря на то, что в 1740 году приграничная часть Среднего жуза считалась уже принятой в российское подданство.

Но царская Россия, не имея реальной власти и серьезного влияния среди номадов, в условиях не прекращавшихся их набегов, продолжала воспринимать их больше как «неприятелей», нежели подданных и продолжала с ними вести самые настоящие военные действия, что еще раз подтверждает формальность и нежизнеспособность подписанных договоров о подданстве.

В этой связи хотелось бы упомянуть слова исследователя И.Ф. Бабкова, генерал-губернатора Западной Сибири, с которым нам трудно не согласиться: «...принявшие наше подданство киргизы: нисколько не стеснялись этим обязательством и не только продолжали грабить прилинейные станицы и форпосты, но прорывались за Иртыш и грабили горнозаводские селения» [4, с. 308].

С целью разведать настроения степняков в период высшего накала движения башкирского «возмутителя» Карасакала, 19 февраля 1741 года Сибирская губернская канцелярия отправила в кочевья Среднего жуза лазутчиков из числа местных татар и башкир. Они должны были узнать не только местонахождение Карасакала и его людей среди казахов, но и «не собираются ли казахи напасть на российские границы» [5, Л.Л.10-12].

Это еще раз подтверждает, что подданство приграничных казахов Среднего жуза по большому счету было фиктивным и формальным. В истории казахско-русских взаимоотношений было немало фактов, когда казахские ханы и султаны, преследуя сиюминутные интересы, формально принимали российское подданство, при этом ни одна из сторон не несла никаких обязанностей.

19 января 1742 года Сибирская канцелярия предписывала Сибирскому Приказу иметь «крепкую предосторожность от воров Карасакала, его поклонников киргиз - кайсаков, башкирцев в сибирской губернии» [5, Л. 21].

Ввиду участившихся случаев набегов казахов на внутреннюю сторону, в 1744 года вышел даже указ Сената «О ссылке киргизов, обвиняемых в уголовных преступлениях», согласно которому степняки, совершившие убийства, кражи и набеги на жилища русского населения, ссылались на Нерчинские серебряные заводы [6, с. 13].

Кстати, надо признать, что нападения подданных Казахского ханства на внутренние округа Сибири со временем все же ослабевали, особенно со второй половины XVIII века.

Это во многом зависело от усиления обороноспособности российских пограничных сил. К примеру, Канский форпост, располагавшийся на правом берегу реки Оми (восточнее Омска – З.К.), имел ров и здесь до 1750 года служили казаки, которые должны были отражать набеги казахов и джунгар. Но по окончании завершения строительства Иртышской военной линии надобность в содержании внутренних крепостей со временем совершенно отпала [7, с. 430].

Кстати, академическая экспедиция Фалька упоминает, что в 1740 году на правобережье реки Оми казахами был убит барабинский князь Яута, которого не спасли даже вырытые ими окопы, которые татары, защищаясь от набегов казахов, копали немало [7, с. 433]. Более того, в XVIII веке подобные окопы возводили и западносибирские казахи на берегу Оми реки с целью сдержать натиск джунгар. [8]. На территории современного Русскополянского района Омской области была местность «Қарабұраның жоны», где на местах вырытых степняками окопов в годы казахско-джунгарского противостояния в XIX-начале XX веков массами бродили верблюды. Последние стали исчезать по мере появления значительных групп российского переселенческого крестьянства.

В фольклорных произведениях казахов Омской области также упоминаются походы казахов на барабинцев с участием известных батыров Кошкарбая батыра из рода кулан-кыпчаков и Тугел-батыра из рода сагал-кыпчаков, потомками которых считают себя жители соответственно Нововаршавского и Русскополянского районов Омской области [9].

Но все же одними из самых «взрывоопасных районов» Западной Сибири, куда казахи периодически совершали набеги, особенно со второй половины XVIII века, были Курганский и Ишимский округа, часть территории которого до середины XVIII века считалась традиционным кочевьем казахов Среднего жуза: кипчаков и аргынов. Как известно, в 1752-1755 годах в результате выдвижения царизмом пограничной линий вглубь северных кочевий Среднего жуза, граница была передвинута до 200 верст и более, когда была создана Новоишимская или Пресногорьковская военная линия.

Прежнее автохтонное казахское население оттуда было насильно выселено, за которыми последовала череда новых набегов степняков.

О набегах казахов в 1771 году в Курганский округ пишет и И.Андреев, долгое время служивший на сибирской линии во второй половине XVIII в. Вот что он пишет: «... на Тобольской же линии прямо крепости Кабаньей в жилую сторону, ведения Курганского, города Зимовья Батыревского и деревни Кривой, по разграблении киргиз-кайсаками в 1771 году сего зимовья увезли крестьян-мужиков и жен их 22 человека...» [10, с. 114]. Об этом же сообщают и составители официального издания «Тобольская губерния в канун 300-летней годовщины завоевания Сибири» ...более же всего беспокоили обывателей Курганского округа кочевавшие в соседстве с ними киргизы. Завидев в степи русского, они на быстрых скакунах своих набегали на него, забрасывали ему на шею аркан и пускались с ним в обратный путь в свои аулы» [11, с. 176].

Об этих набегах мы узнаем и из сообщений исполняющего должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского Алексея Волкова на имя Екатерины II от 1 июня 1789 г. «... партия киргизцев, ворвавшись в Курганскую округу, смежную с их землею, у двоих поселян, выехавших с малолетними детьми за 10 верст из селении своих для обрабатывания пашен, лежащих в 70 верстах, от линии, увезла двоих мальчиков из их детей...». Отправленная погоня положительного результата не дала [12, JI.Л. 5-5 об]. Тот же упомянутый нами Волков в своем сообщении на имя Екатерины II от 1 ноября 1789 г. из Перми также сообщал, что «в последних числах минувшего сентября киргизских набегов в Курганскую округу... было 6 раз» [12, Л.Л. 8-9 об.].

Казахские набеги на территорию Курганского округа Тобольской губернии закончились только лишь к началу 80-х годов XIX века [4, с. 37]. По словам известного исследователя XIX века Н. Петропавловского «в Курганском, Ишимском: и Тюкалинском округах (в настоящее время эта территория входит в состав современной Омской и Тюменской областей- З.К.) борьба крестьян шла с киргизами. Чуть ли не до последнего времени они отстаивали свои права хозяев...» [13, с. 16].

С целью прекращения почти беспрерывных набегов казахов на внутреннюю сторону Ишимской и Иртышских линий царским Указом от 24 апреля 1798 г. было предписано загородить редутами Преснокамышинским и Крутоярским те места, где замечены случаи наибольшего проникновения казахов: на Ишимской линии – при крепости Пресногорьковской [6, с. 139].

В то же время на остальной части сибирской линии, особенно на Иртышской, случаев угона людей и скота становилось все меньше. По нашему мнению, основная причина «улучшения» ситуации с набегами казахов заключалось в существовании удобной естественной водной преграды. Об этом, кстати, хорошо написал один из высокопоставленных российских офицеров, служивший в XVIII в. на указанной территории: «по своему географическому положению река Иртыш имела все свойства превосходной оборонительной линии, могущей служить охраной наших южно-сибирских границ от набегов киргизов» [4, с. 143].

Кроме того, в 1788, 1798 годах царизм в массовом порядке пропустил часть казахов Среднего жуза на «жилую сторону» на так называемую «вечную кочевку» на правобережье Иртыша, тем самым несколько разрядив взрывоопасную ситуацию во всем Западно-Сибирском регионе.

Свободные контакты между правобережными и левобережными кочевыми общинами жестко пресекалась царской администрацией [14].

Таким образом, XVII-XVIII века стали временем не только мирного сосуществования казахов Среднего жуза с казачьим и крестьянским населением Сибири, но и временем открытого военного противостояния, взаимных набегов, особенно со стороны казахов. На наш взгляд, это обстоятельство было вызвано нежеланием казахских владетелей терять традиционные богатые пастбищные угодья в северных и северо-восточных регионах Среднего жуза, постепенно отходивших в пользу царского правительства.

Литература:

- Актовые источники по истории России и Сибири XYI-XVIII веков в фондах Г.Ф. Миллера: Описи копийных книг (в двух томах). /История Сибири. Первоисточники. - Новосибирск, 1993. - Т. I. - 250 с.

- История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней (в пяти томах). - Алма-Ата, 1979. - Т.2. - 424 с.

- Чертежная книга Сибири, составленная Тобольским сыном боярским С. Ремезовым в 1701 году. - СПб., 1882.

- Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859-1875 гг.-СПб., 1912.-576 с.

- РГАДА (Российский государственный архив древних актов), ф. 415, он. 2, д. 140.

- Крафт И.И. Сборник узаконении о киргизах степных областей. -Оренбург, 1898. -532 с.

- Фальк. Полное собрание ученых путешествии по России, издаваемая Академией наук по предложению ею президента. Записки Путешествия Фалька — СПб 1824 – Т.6

- Полевые материалы автора, 1991 год.

- Полевые материалы автора, 1888 год.

- Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. - Алматы, 1998.-280 с.

- Тобольская губерния в канун 300-летней годовщины завоевания Сибири. - Тобольск, 1881. - 192 с.

- РГАДА, ф. 24, оп. 1, д. 66.

- Петропавловский Н. По Ишиму и Тоболу: из путешествий и исследований крестьянского быта Западной Сибири // 33CО РГО. - Омск, 1886. -Кн. 8.-Вып. 1.

- Кабульдинов З.Е. История Казахстана.-Алматы: Атамура, 2012.-с.166

- Информация о материале

- Султан Хан АККУЛЫ

- 4301

Они стали опорой восстанавливаемого казахского государства Алаш. Они были одновременно коллективным казахским Альфредом Нобелем в деле возрождения национальной культуры и Саввой Морозовым для национально-освободительного движения. Они стояли у истоков современного Казахстана. Эту миссию они начали с возрождения части подзабытой кочевой культуры под названием «жылу» («тепло»).

В прошлом году, не помню в какой газете, прочел интервью известного писателя, сценариста и кинорежиссера Ермека Турсунова. Из его ответа на вопрос журналиста «Что в вашем понимании элита, и что вообще по данной теме вы могли бы прямо сейчас сказать?» особенно зацепила такая фраза: «Наша элита абсолютно не интересуется ни историей, ни культурой, ни идентичностью. Она занимается исключительно ограблением страны. Такое впечатление, что на страну как на духовное явление, как на культурное явление нашей элите просто плевать».

Неудивительно, что в нашем обществе, впрочем, как и во всех постсоветских странах, сложилось негативное отношение к представителям власти и бизнеса. А ведь если немного покопаться в истории буквально вековой давности, то нетрудно убедиться в том, что отношение к национальной элите было прямо противоположное. На рубеже ХІХ-ХХ веков, вплоть до кровавых репрессий 1930-х, каждый из ее представителей был известен в своем городе, уезде, области, а кто-то прославился и на всю бескрайнюю степь тогда уже разделенную на Степной и частично Туркестанский края. Они являлись потомками кочевой аристократии, ряды которой катастрофически поредели вследствие насильственного внедрения в Казахстане русских колониальных порядков.

В то время главным мерилом их богатства все еще служило лишь поголовье лошадей. Но были уже и крупные купцы и промышленники.

Период накопления первичного капитала выдвинул первых казахских капиталистов. В частности, это Галиаскар и Сыздык Калпеулы (Халфины), Нуркен Забирулы (Забиров), династия Косшыгула (Кощегуловы) из Акмолинска, ныне Астаны, для которых меценатство и благотворительность были не последним делом. В 1898 году они образовали Общество попечения о начальном образовании.

Первые капиталисты степи

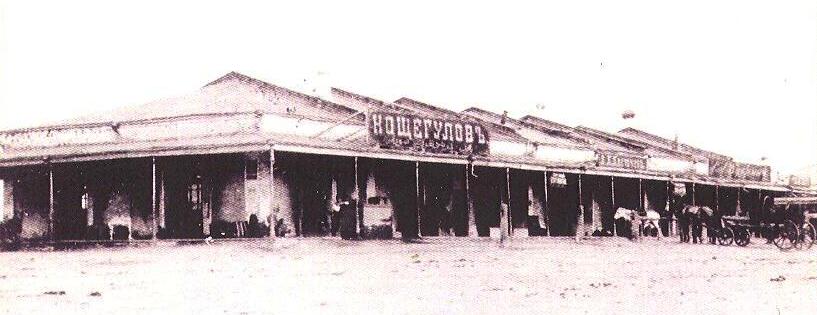

Основатель династии Косшыгула-Баймухамет, известный еще под именем Байкоп, вырос в ауле бедняков-джатаков (осевших казахов), позже стал купцом первой гильдии. В Караоткеле (Акмолинске) он владел конфетно-пряничной фабрикой, построенной в 1890 году, торговым центром «Керуен-сарай» («Караван-сарай»), который состоял из двух корпусов, 72-х магазинов и 10 мелких торговых лавок. Кроме того, ему принадлежали три других больших магазина, называемые местными казахами «тас дукен» («каменный магазин»), а также немало прочего недвижимого и движимого имущества. Советская власть в Казахстане успела стереть с лица земли многое, что напоминало о славных сынах коренного народа и их деятельности.

Так, упомянутое здание конфетно-пряничной фабрики было снесено в середине 1970-х годов, на ее территории были построены Дом быта, который сейчас реконструируется, и гостиница «Москва», ныне носящая название «Турист». Пару слов о «движимом» имуществе династии Косшыгула.

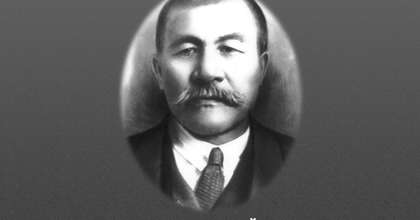

Старший сын Байкопа – Курмангали, 1876 года рождения, одним из первых среди казахов, получив высшее экономическое образование в С.-Петербурге, взял руководство всем многопрофильным торгово-промышленным хозяйством отца в свои руки.

Еще в студенчестве увлекшись автотехникой, он участвовал в первых российских автогонках, выиграв однажды в качестве приза американский автомобиль. Он не хуже автомеханика разбирался в конструкции техники. И именно он, а не семья Кубриных, как утверждало советско-акмолинское краеведение, первым пригнал в Караоткель (Акмолинск) в самом начале ХХ века не просто чудо-технику, а первую иномарку – автомобиль американского производства. Но вскоре он продал свое «движимое имущество» семье купца Кубрина по настойчивой просьбе последних. Видимо, отсюда и пошло не совсем достоверное утверждение о том, что владельцем первого авто в Акмоле была семья Кубриных.

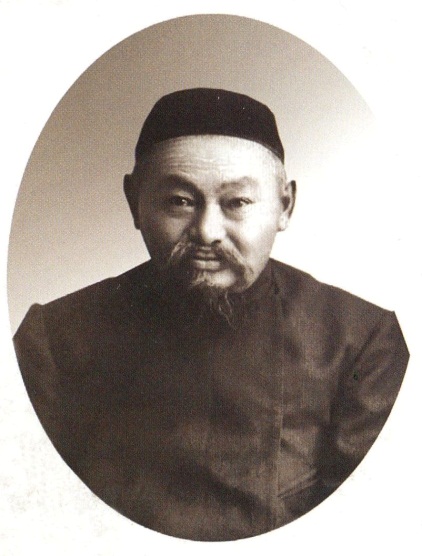

Баймухамед-Байкоп Косшыгулулы (Кощегулов – 1843-1918), казахский купец І гильдии, промышленник и меценат.

Конфетно-пряничная фабрика Байкопа Косшыгулулы в Караоткеле (Акмолинск).

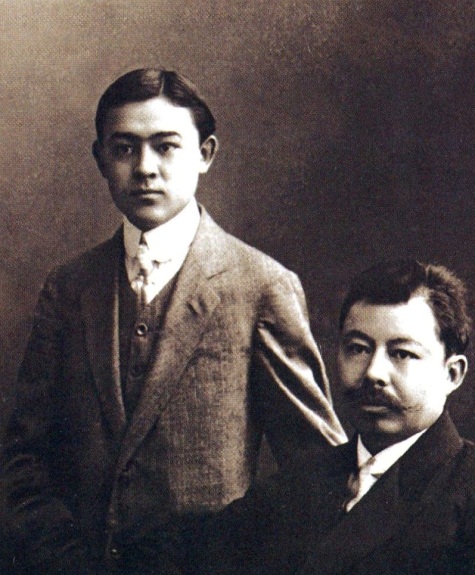

Служащие и рабочие конфетно-пряничной фабрики. В центре Мухаммед-Вали и Курмангали Кощегуловы. Акмолинск, 1915 год.

Сыновья Байкопа Косшыгулулы: Курмангали (купец, гласный Акмолинской городской думы) и Нурмагамбет.

А тем временем молодой и амбициозный капиталист Курмангали задумал наладить сборку автомобилей на родной земле и построить завод. С этой целью он в 1913 году пригласил в Акмолинск группу инженеров и строителей из Германии.

По воспоминаниям Бекмухамета, одного из чудом выживших представителей династии Косшыгула, немецкие инженеры прибыли в Акмолу с готовыми проектами и чертежами.

Но уже в следующем году вспыхнула первая мировая война, вслед за которой грянули революционные события в России. Война прервала не менее значимые проекты и другого казахского купца І гильдии, промышленника Каражана Укибайулы (в документах ОГПУ-НКВД значится как Укубаев) из Семипалатинска. Унаследовав от отца-сапожника Укибая скромное состояние, он сумел приумножить его до 6 тысяч голов лошадей, позднее перепрофилировав это натурально-скотоводческое хозяйство в торгово-промышленное производство в новых рыночных условиях. Наряду с торговлей мясом на Кояндинской ярмарке он основал в Семипалатинске скотобойню, несколько цехов по переработке шерсти и шкуры.

Один занятный факт. Однажды на Кояндинской ярмарке Каражан познакомился с русским купцом по фамилии Ботов, который был известен как «денежный сундук». Помимо всего прочего, он торговал живым скотом. Но после знакомства с потомственным скотоводом Ботов решил тоже перейти к торговле мясом. Правда, ему пришлось изрядно раскошелиться: покупка у Каражана традиционного для степняков рецепта хранения сырого мяса обошлось ему в 1,5 миллиона рублей.

Незадолго до начала мировой войны в Семипалатинске появилось первое акционерное общество, одним из крупных акциодержателей которого стал бай Каражан. При реализации проекта строительства сахарного завода он обязался построить линию телефонной связи с Семипалатинском общей протяженностью 300 километров, заказав столбы для этой линии из Горного Алтая. Однако вскоре началась война... Помимо Каражана у Укибая были еще два сына - старший Темиргали и средний Аймаганбет. Последний был не менее богат, предприимчив и щедр, чем Каражан.

Богатство и щедрость

В целом в бескрайних казахских степях были много деловых и состоятельных граждан. Назову только некоторых: в восточном регионе – Абдрахман Жусипулы, Ике Адильулы, Александр Ерыкалов (крещенный казах), Мусатай Молдабайулы, Жумеке Оразалыулы (Уразалин), Медеу Оразбайулы (Уразбаев), Хасен Акайулы (Акаев), Ибрай Акбайулы (Акпаев), Алихан Букейхан, на западе - Альнияз Тобаниязулы (Тобаниязов), Салык Омарулы (Умаров), Салимгерей Жанторин (Салим-Гирей Джантюрин), Иса Копжасарулы (Кубжасаров), на юге - Ахмет и Мустафа Оразайулы, сыновья бая Мамана - Турысбек, Сеитбаттал и Есенгул, Садык Утегенулы…

Они были известны еще и своей щедростью. Да-да, именно щедростью. И их имена должны были быть вписаны в отечественную историю рядом с именами славных деятелей национально-освободительного движения «Алаш» начала ХХ века.

Интеллигенция «Алаш», степная элита новой волны, стремившаяся сохранить и развить самобытную культуру казахов путем ее модернизации по опыту Японии, добиться восстановления национальной государственности, в своей борьбе опиралась на всемерную поддержку баев-скотоводов и купцов-промышленников.

И вклад тогдашней, говоря современным языком, бизнес-элиты в развитие казахской культуры, в возрождение, пусть и кратковременное, национальной государственности на территориях бывших Казахских ханств, ликвидированных в 1822-1824 годах, был очень весомым.

Высокая оценка, данная деятельности интеллигенции «Алаш» («они совершили культурный ренессанс») учеными из Общества изучения Средней Азии Оксфордского университета, в равной мере относится и к степной аристократии. Казахские баи-скотоводы и купцы так же, как и вся интеллигенция «Алаш», в 1930-х подверглись жесточайшим репрессиям и были уничтожены как «класс эксплуататоров» и «национальная буржуазия».

Алихан Букейхан: от увлеченного марксиста до убежденного националиста

В студенческую пору Алихана Букейхана и Владимира Ульянова свели не только и не столько совместная учеба экстерном в университете, но еще некто Василий Шелгунов – один из старейших участников социал-демократического движения царской России, позже составивший так называемую «ленинскую гвардию большевиков»... Подробнее

В студенческую пору Алихана Букейхана и Владимира Ульянова свели не только и не столько совместная учеба экстерном в университете, но еще некто Василий Шелгунов – один из старейших участников социал-демократического движения царской России, позже составивший так называемую «ленинскую гвардию большевиков»... ПодробнееСегодня мало кому, в том числе и ученым, изучающим национальную историю рубежа ХІХ-ХХ веков, известны имена первых казахских баев-меценатов. И чтобы более объективно оценить их историческую роль, необходимо представить, хотя бы в общих чертах, социально-экономическое и политическое положение казахов в условиях колониальной политики царской России в тот период. А потому совершим небольшой экскурс в историю.

В 1903 году в очерке «Киргизы» (здесь и далее читать «казахи»), опубликованном в №3 ежемесячного научного журнала «Сибирский наблюдатель», русский исследователь В.Никольский свидетельствовал: «До времени окончательного замирения киргизских степей русскими, киргизы жили сплоченными родовыми группами, и главным их занятием было скотоводство». При этом автор признает, что «все данные говорят за то, что в указанное время вся киргизская народная масса отличалась не только зажиточностью, но, с точки зрения кочевников, даже, пожалуй, богатством».

«Стада овец, – утверждал другой русский исследователь А.Левшин в своей работе «Описаніе киргизъ-кайсацкихъ ордъ и степей», – изумляютъ здесь (т.е. в Казахстане) многочисленностью своей. Едва ли есть где-нибудь в мире такая страна, в которой видно было их более. Богатейшие из киргиз имеют оных тысяч по двадцати».

Благоденствию казахов, по мнению того же Никольского, способствовали прежде всего особенности общинно-родовой структуры казахского общества: «Громадные степные пространства, покрытые травой и удобные для пастбищ, позволяли водить много скота, а родовая организация поддерживала сородичей, имевших несчастие по той или иной причине лишиться скота. Угнали ли у киргиза барантачи его табун, лишился ли он его вследствие джута, он не обрекался на голодную смерть... Он не выкидывался из рода, не вычеркивался из числа степняков, напротив, его старались поддержать, давали возможность опериться вновь...».

Он также подчеркивает тот факт, что до установления в Казахстане колониальных порядков «киргизы жили, вообще, зажиточно», и социального расслоения и классовых противоречий в их обществе на наблюдалось.

«Народ представлял из себя в хозяйственно-экономическом отношении однообразную массу, без заметно выраженного деления на имущественные классы – богатых и бедных. О классе пролетариев в это время не могло быть и речи, так как нарождению его препятствовала самая структура киргизского общества (если можно так выразиться), держащаяся на родовом начале».

Факт чуть ли не окончательного разложения к концу ХІХ века общинно-родового устройства казахского общества зафиксировал Николай Коншин, еще один русский исследователь конца ХІХ – начала ХХ веков. В очерке об экономическом быте казахов, изданном в «Памятных книжках Семипалатинской области на 1901 год», он подчеркивал, что общинно-родовые отношения у казахов теперь существуют как редкие пережитки прошлого. И сухо констатировал, что современное «киргизское хозяйство внутри аула отличается редким индивидуализмом», что «вместо прежней родовой борьбы на сцену в степи выступил антагонизм богатых и бедных».

Словом, в конце ХІХ – начале ХХ века уже многомиллионный полукочевой народ, оказавшийся под колониальным гнетом вследствие ликвидации такого суверенного института государственной власти, как ханство, переживал процесс разложения традиционных для кочевников общинно-родовых отношений, форм землевладения и землепользования, а самобытная культура и само его существование как самодостаточного этноса на собственных землях оказались под реальной угрозой исчезновения.

Возрождение традиции

Но в этот критический момент вместе с «антагонизмом» на арену выступила и казахская элита новой волны, основу которой составили выпускники и российских вузов (Томска, Казани, Москвы, С.-Петербурга, Варшавы), и религиозных учебных заведений Самарканда, Бухары, Константинополя, Каира.

Новая элита «Алаш» начала свою историческую миссию с создания современной казахской культуры. И начала с малого – с возрождения востребованных элементов кочевой культуры.

Для автора этих строк стало приятным откровением то, что милосердие, сострадание, бескорыстная помощь являлись гармоничной составной частью самобытной культуры казахов под названием «жылу» («тепло»). К примеру, в 1889 году в своей заметке «Ценный клад старины», опубликованной в газете «Особые прибавления к «Акмолинским областным ведомостям», ее автор Сын степей (Алихан Букейхан) описывал ряд добрых обычаев казахов, относящихся к периоду общинно-родовых отношений, таких, как «гостеприимство» и «жылу».

Но эти обычаи, с сожалением констатирует автор, к концу ХІХ века, изменились до неузнаваемости: «Впрочем, что не искажается у киргизского народа? Гостеприимство - гордость этого народа с каждым годом теряет свое первоначальное значение. Прежде киргизы принимали без разбора, лишь бы он был путник. В настоящее время на добрый прием может рассчитывать только богато одетый, блестящий серебром на конском уборе, имеющий своего джигита. Зато сколько тут фальши, лицемерия, обмана, лжи – чего не допускало гостеприимство в своем первобытном принципе, выставлявшем высшее благородное достоинство киргизского народа».

По утверждению Сына степей, не менее печальная участь постигла и «жылу». «Прежде помощь пострадавшим оказывали искренне, от души, без хитро-эгоистических замыслов, из сострадания к ближнему, и тот поступок был прекрасен, даже более - величествен! Нынче это превратилось в какую-то замаскированную взятку: киргизы, оказывая материальную помощь пострадавшим, разбирают их положение в свете, степень богатства, чего не допускал прежний обычай; гнушаются помочь бедным, от которых мало шансов ожидать возврата своих благодеяний», – с горечью отмечал автор заметки.

Все же к концу ХIХ века это полузабытая традиция вновь возродилась, но под названием «меценатство». И одним из первых, кто всерьез взялся за возрождение этого «ценного клада старины», был тот же Сын степей, вернувшийся в родной край после окончания двух вузов в С.-Петербурге. В 1898 году он купил на ярмарке 40 коров с телятами и раздал их семьям из Нуринской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области, попавшим в бедственное положение из-за жестокого джута. По свидетельству султана Смахана Букейхана, благодаря этой помощи наиболее предприимчивые из этих семей позднее даже разбогатели.

В дальнейшем новая элита попыталась повернуть все блага «жылу» на просвещение, образование полукочевого народа и развитие современной казахской культуры.

Как отмечалось в знаменитой «Каркаралинской петиции» 1905 года, колониальная власть не ограничивалась «полным пренебрежением к правам личности, административным насилием, вторгающимся во все стороны жизни, пренебрежением к духовным и экономическим интересам казахов», но также «искусственно поддерживала невежество массы». И «все это привело население к обеднению, а его культурное развитие к застою», говорилось в петиции.

Доказательством тому может служить обращение Алихана Букейхана, опубликованное в январе 1907 года в омской газете «Голос степи» под заголовком «Открытое письмо киргизам Семипалатинской и Акмолинской областей». В нем речь шла о юноше из бедной казахской семьи, выпускнике семипалатинской гимназии, который получил отказ на свои неоднократные обращения к семипалатинскому областному губернатору и генерал-губернатору Степного края с просьбой зачислить себя стипендиатом в один из русских университетов. По словам Букейхана, «отказ в стипендии единственному казаху из двух областей нельзя объяснить недостатком киргизских земских сумм». В Семипалатинской области, как и во всех других областях Казахстана, существовал так называемый «казахский капитал».

В статье «Ничьи деньги», опубликованной 1908 году в петербургском журнале «Сибирские вопросы» за подписью «V», автор привел конкретные примеры того, кто и как распоряжается этим капиталом: «Киргизские капиталы продолжают обслуживать нужды посторонних лиц. Степной генерал-губернатор (барон Максим Таубе), который распоряжается киргизскими капиталами Семипалатинской области, выдал в 1895 году 6000 рублей из этих капиталов без процента на 12 лет Западно-Сибирскому отделу И. Р. Г. О., т. е. киргизы потеряли min. 2880 рублей, считая только по 4% годовых. Другой степной генерал-губернатор (Николай Сухотин) также без процента из этих же капиталов выдал в 1903 году на постройку дома акмолинскому губернатору 25.000 рублей на 47 лет, или киргизы теряют, считая по 4% годовых, 47.000 рублей... В Семипалатинской области с лишком 700.000 киргиз; в мужской гимназии обучаются несколько киргизских мальчиков, а в женской ни одной девочки. Нет стипендии киргизским мальчикам, несмотря на то, что на деньги киргизского народа охотятся Семипалатинское городское управление и родительский комитет... Бесспорно, что женская гимназия - учреждение полезное. Но почему она должна строиться на киргизский капитал, когда в ней не будет еще долго ни одной киргизской девочки?»

Свое открытое письмо, опубликованное в газете «Голос степи», Алихан Букейхан завершил призывом: «Рамазанов поехал в Петербург. К январю 1907 года он окажется лицом к лицу с нуждой. Казахи, дети Алаша, вы обязаны его поддержать! Было бы нелепо, если миллионное население киргиз Семипалатинской и Акмолинской областей не сумело воспитать киргиза-юношу в университете».

Судя даже по скудным сведениям, имеющимся в архивах и публикациях того периода, жылу (благотворительность, меценатство и попечительство, вместе взятые) стало достаточно распространенным явлением. Финансовая поддержка со стороны степных меценатов, филантропов охватывала сферы образования, просвещения и культуры в целом.

Например, тот же Байкоп Косшыгулулы не только открыл на свои средства книжный магазин и первую в Акмолинске казахско-мусульманскую школу, но и выплачивал жалованье учителям школы и стипендии ее ученикам. Нельзя не отметить, что из всего богатого наследия Байкопа чудом сохранилось лишь здание упомянутой школы, которое находится сейчас на углу улиц Алихана Букейхана и Абая (здесь ныне располагается филиал «Казкоммерцбанка» и даже нет памятной доски о его славной истории).

Потомки бая Мамана – Турысбек, Сеибаттал, Есенгул, их сыновья Кудайберген и Танирберген тоже построили и содержали известную на всю казахскую степь школу «Мамания», обеспечив ее директора и учителей не только солидным жалованьем, но и бесплатным жильем, а учащихся – стипендией и местами в интернате. Двери этой школы были открыты и перед девочками – для их обучения пригласили еще и искусствоведа, а еще открыли швейный цех. Этот факт опровергает миф о том, что казахская женщина получила равноправие только благодаря советской власти.

Еще одним примером борьбы интеллигенции «Алаш» и баев-меценатов с пережитками прошлого, в том числе за права женщин, является тот факт, что первые казахские романы, изданные до революции 1917 года, были посвящены судьбе казахской девушки.

Это «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал») Миржакыпа Дулатулы, «Қалың мал» («Калым») Спандияра Кобейулы и «Қамар сұлу» («Карасавица Камар») Султан-Махмута Торайгырулы.

Учреждение в 1915-м Есенулом хаджи Маманулы крупной денежной премии (подчеркну, первой и последней частной премии в истории Казахстана за лучший казахский роман) послужило серьезным подспорьем развитию современной национальной литературы. Премия была присуждена роману С.Торайгырулы. Еще один штрих к истории школы «Мамания». Среди ее выпускников было немало известных личностей – писателей, поэтов, общественных и государственных деятелей. Один из них, Барлыбек Сырттанулы (Сыртанов), яркий представитель интеллигенции «Алаш», выпускник факультета востоковедения С.-Петербургского университета, в 1911 году разработал «Устав (Конституцию) Казахского государства» с президентской формой правления (!).

Начиная со времени первой революции 1905-1907 годов, западно-ориентированная интеллигенция «Алаш» стала пользоваться у степных капиталистов все большим доверием. Она во главе с Алиханом Букейхановым сыграла ведущую роль при составлении и доставке в С.-Петербург знаменитой «Каркаралинской петиции». Элита «Алаш» «видела будущее киргизской степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова». Степная аристократия, скотоводы и купцы-промышленники почтительно называли ее «оқығандар» (образованные).

В Семипалатинске, Омске, Оренбурге и других городах Степного и Туркестанского краев стало доброй традицией проведение благотворительных акций (вечеров), посвященных, например, поэзии великого Абая и других популярных поэтов. На них собирались деньги для нужд казахских студентов, обучавшихся в высших, средних учебных заведениях и в медресе не только России, но за рубежом, а также для издания художественной литературы, учебников, учебных пособий на казахском языке.

В поддержку казахской прессы

До 1905 года казахи не имели ни одной газеты или журнала на родном языке, не располагали своей типографией. В истории становления казахской прессы особняком стоит газета «Казах» («Qazaq»), и в ее появлении велика роль степных меценатов.

Подчеркну, что лидеры движения «Алаш» изначально планировали издать газету под этим же названием в Семипалатинске, где была бы сосредоточена национальная элита. Однако генерал-губернатор Степного края Николай Сухотин отбив в Санкт-Петербург лживую телеграмму о «бунте степных казахов», приказал арестовать инициаторов этого начинания Алихана, Ахмета, Миржакыпа, а после освобождения из тюрьмы выслать их с территории Степного края.

Издать казахскую газету в столице метрополии, Санкт-Петербурге, оказалось легче, и в 1907 году появилась газета «Серке» («лидер», «предводитель», «вождь»).

По одним сведениям, у ее истоков стоял Миржакып при финансовой поддержке и покровительстве Шаймердена Косшыгулулы (Шахимардан Кощегулов), религиозного деятеля, депутата Государственной думы І и ІІ созывов. Однако после выхода первого номера она была запрещена. Позднее появились «Қазақ газеті», «Қазақстан» и журнал «Айқап», которые первое время тоже имели своих спонсоров. Но из них лишь «Айқап» продержался достаточно долго – с 1911-го по 1915-й, тогда как «Қазақстан» просуществовала менее одного года, а «Қазақ газеті» и того меньше.

При издании газеты «Казах» в Оренбурге, а также открытии в ее редакции благотворительного, образовательного и культурно-просветительского товарищества «Азамат», был максимально учтен весь предыдущий опыт. Основателям удалось заручится солидной финансовой поддержкой практически со всех концов Степного и Туркестанскго краев, даже из Китая. К 1914 году газета «Казах» из общенациональной превратилась уже в международную – ее выписывали казахи в Китае и Турции.о Товарищество же оказывало содействие развитию образования и просвещения, издавало и распространяло учебники и литературу на казахском языке, в которых остро нуждались казахские школы и медресе. Кроме того, оно поддерживало казахскую молодежь из бедных семей, обучавшуюся в средних и высших религиозных и светских учебных заведениях.

«Цель товарищества «Азамат», – отмечалось в обращении А. Байтурсынулы и М.Дулатулы по поводу открытия общества в декабре 1913 года, – не накопительство, не обогащение его членов, а содействие полезному для общества делу... Это не купеческое, не предпринимательское общество, а гражданское». Основным источником финансирования товарищества «Азамат» был членский взнос в размере 100 рублей.

На первых порах в рядах его членов наряду с А. Букейханом, Раимжаном Марсекулы (Марсеков), Жаншой Досмухамедулы (Жаханша Досмухамедов) и многими другими представителями движения «Алаш», фигурировали известные купцы, баи-скотоводы и просто состоятельные граждане.

Немало было и тех, кто, не вступая в члены товарищества, оказывал посильную помощь. Например, в статье, опубликованной в № 169 газеты «Казах» (1916), сообщались имена добродетелей: «это Есенгул хаджи Маманулы – 100 рублей, его супруга Гайнижамал – 100, Танирберген хаджи Турысбекулы – 429... Всего 1274 рублей 40 копеек». Когда появилась возможность приобрести собственную типографию, пришла помощь откуда не ждали – казахи из Китая прислали в редакцию 600 рублей. Вот их имена: Максут тажи Сасанулы, Мулла Нурбекулы, Косболат Байболатулы, Шаирбек Сасанулы, Рахим Асылбекулы и Жиенгали Меирманулы.

В 1918 году в Алаш-городе (Заречная Слободка, Семипалатинск), официально провозглашенной столицей Автономии «Алаш», стал выходить журнал «Абай». Когда Мухтар Ауэзулы (Ауэзов), один из его основателей, обратился за помощью к Каражану Укибайулы, то в ответ услышал: «Вы не будете испытывать нужду в средствах, только организуйте журнал». Вдобавок к этому Каражан купил у местных татарских купцов еще и типографию «Жардем», которая вместе с журналом «Абай», газетами «Сарыарқа» и «Қазақ тілі» в 1917-1920 годах разместилась в доме другого мецената Александра Ерыкалова, крещеного казаха.

Отмечу, что в советский период один из домов Каражана до сноса в конце 1970-х служил школой-интернатом для детей-сирот.

Забота о лидерах «Алаша»

Казахские баи проявляли заботу о лидерах национально-освободительного движения «Алаш» и тогда, когда они подвергались гонениям – арестам, тюремному заключению, ссылкам. Так, в начале 1906 года Миржакып Дулатулы был заключен в тюрьму, а в июне того же года Каражан Укибайулы освободил его под залог, заплатив 2500 рублей. При вторичном его аресте другой меценат Хасен Акайулы внес уже 5000 рублей залога. Чтобы читатель мог ориентироваться: в 1905-1907 годах цена одной лошади составляла 8-10 рублей. Весьма показательна и реплика одного бая об Алихане Букейхане, когда он в 1908 году был заключен в семипалатинскую тюрьму.

Известный в степях предприниматель, меценат из Чангыстауской волости Медеу Оразбайулы, решив, что Алихан «нужный казахам человек», распорядился поставить неподалеку от тюрьмы юрту, держать 10 кобылиц и каждый день резать годовалого барана. И Алихан, «приболевший» в тюрьме, каждый день получал суточную порцию свежего кумыса и молодую баранину.

В 1914 году Ахмет Байтурсынулы, главный редактор газеты «Казах», оказался перед дилеммой – выплатить огромный по тем временам штраф в 1500 рублей, наложенный колониальной администрацией, что было равноценно банкротству и закрытию газеты, или сесть в Оренбурге в тюрьму на три месяца. Несмотря на слабое здоровье, он выбрал второе, чтобы спасти газету. Его выручил Алихан Букейхан, срочно прибывший из Самары, где он более пяти лет находился в первой своей политической ссылке и служил в Донском земельном банке оценщиком земли. Похоже, что 1500 рублей штрафа он заплатил из личных средств, благодаря чему соратник был освобожден, а газета продолжала выходить.

К 1916 году газета «Казах» выполняла роль национального парламента и теневого правительства Казахстана – на ее страницах всенародно обсуждались самые актуальные вопросы национального масштаба и принимались конкретные решения.

Замечу, что согласно избирательному закону от 3 июня 1907-го, казахи были лишены избирательных прав. Не имея своих депутатов в ІІІ и IV созывах Государственной Думы, 6,5- миллионный степной народ и его лидеры вынуждены были искать защиту в Бюро мусульманской фракции Госдумы. И когда встал вопрос о делегировании своего постоянного представителя в это бюро, Ахмет и Мустафа Оразайулы через газету «Казах» выступили с почином, выделив 2 тысячи рублей из более чем 4-х тысяч, необходимых на содержание одного представителя. Им стал Алихан Букейхан. А несколько месяцев спустя по его предложению 26-летний Мустафа Шокай, выпускник юрфака Петербургского университета, стал вторым представителем казахов в Бюро мусульманской фракции Госдумы. Все расходы на содержание двух представителей (общая сумма составила более 8 тысяч рублей) взяли на себя казахские баи-меценаты.

Известно также, что Салимгерей Жантурин, видный общественный деятель, меценат, экс-депутат І Государственный думы, готовился переоформить часть своих земельных угодий в Уфимской губернии на Мустафу Шокая, чтобы тот уже как землевладелец мог баллотироваться в депутаты V Государственной думы. Но очередные думские выборы не состоялись. Сам Жантурин, несмотря на статус крупного землевладельца и дворянина, за подписание и распространение «выборгского воззвания» был лишен избирательных прав.

Вклад в создание «Алаш-Орды»

21-26 июля (2-8 августа по новому стилю) 1917 года в Оренбурге состоялся І Всеказахский съезд, делегаты которого обсуждали право казахского народа на национальное самоуправление и необходимость формирования «конной милиции». А пять месяцев спустя, 5-13 (18-26) декабря того же года, там же, в Оренбурге, состоялся ІІ Всеказахский съезд, который объявил о создании собственно Национальной автономии «Алаш».

Среди приглашенных на эти съезды были Ораз Таттиулы, Шакарим Худайбердыулы, Нурлан Кияшулы (двоюродный дед известного предпринимателя-мецената, общественного деятеля Булата Абилова), Турмухамед Сагынайулы и другие.

Именно они взяли на себя основное бремя расходов на организацию и проведение этих курултаев.

ІІ съезд провозгласил Семипалатинск официальной столицей Национальной автономии с переименованием его левобережной части, именуемой в народе «Заречной Слободкой», в город Алаш. Переезд Народного совета (правительства) «Алаш-Орды» из Оренбурга в город Алаш состоялся в январе 1918 года. Размещение в новой столице стало возможным благодаря поддержке баев-меценатов, которые бескорыстно отдали свою недвижимость под правительственные учреждения. В частности, это Абдрахман Жусипулы, Ике Адильулы, Анияр Молдабайулы, Жумеке Оразалыулы и другие.

Двухэтажный дом Александра Ерыкалова, в котором ранее находилось земское ремесленное училище, был отдан под штаб армии «Алаш» и военный госпиталь. Семипалатинский областной казахский народный суд и Семипалатинская уездная земская управа заняли дом Каражана Укибайулы.

Начиная со второй половины 1917-го, все казахские газеты и журналы запестрели призывами о необходимости создания «народной милиции», под которой подразумевалась регулярная национальная армия. Согласно постановлению ІІ Всеказахского курултая, «милиции» должна была состоять из 13 500 воинов, 135 офицеров и 270 военных инструкторов. Из них в Букеевской орде 1000 воинов, Уральской области – 2000, Тургайской – 3000, Акмолинской – 4000, Семипалатинской – 1500, Семиреченской – 2000 и т.д.

В телеграмме, отбитой главой «Алаш-Орды» Алиханом Букейханом 12 сентября 1918 года из Уфы, где шло т.н. «государственное совещание» Комуча, уже открыто говорилось об армии: «Комитет членов Учредительного собрания признал Автономию Алаш... Все силы приложить на формирование национальной армии... Полки Алаш не распускать, обеспечить всем необходимым. Берите в долг сколько потребуется. Покупайте оружие в достатке. В Уральске и Тургае формирование отрядов армии Алаш идет полным ходом. В Уральске будем готовить казахских офицеров».

Основу армии «Алаш» составили джигиты, набравшиеся опыта и навыков в тылу Западного фронта в 1916-1917 годах, а основная тяжесть материально-технического снабжения армии выпала на плечи их богатых и предприимчивых сородичей.

В частности, в 1918 году Ибрай Акбайулы, родной брат видного деятеля партии «Алаш», юриста, магистра права Жакыпа Акбайулы (Якуб мурза Акпаев), по сведениям органов ОГПУ, отправил командующему армией «Алаш» полковнику Хамиту Тохтамышеву 600 джигитов с полным снаряжением. Не менее щедрую материально-техническую помощь армии оказали Каражан Укибайулы, Медеу Оразбайулы (выделил 40 лошадей), Аккенже Аймаганбетулы и другие. Регулярная национальная армия интенсивно формировалась и в Западном отделении «Алаш-Орды» благодаря энергичной поддержке Исы Кобжасарулы, Салыка Омарулы из Уральска, Альнияза Тобаниязулы из Мангыстау и многих других. Первый выделил со всем необходимым снаряжением 100 лошадей, второй – 200... Многие непосредственно участвовали в боях против Красной армии, командовали отдельными отрядами.

Например, в одном из номеров газеты «Сарыарқа» за 1918 год сообщалось: «В боях отряда Алаш в Алтайской губернии храбро сражались Турагул Абайулы, Биахмет Сарсенулы, Каражан Укибайулы, Тохтар Бегметулы, Габдолла Каскейулы и другие». В конце 1918 года во время переговоров с самопровозглашенным «всероссийским правительством» адмирала Колчака лидер «Алаш-Орды» Алихан Букейхан откровенно заявил: «В вопросе о милиции вы меня не поняли. Милиция наша – это войско. Оно уже фактически существует: 700 наших джигитов находятся на фронте в Семиречье, 540 человек у Троицка, 2000 человек в Уральской области. Когда вы читаете сообщения об успехах на семиреченском фронте, то знайте, что эти успехи достигнуты благодаря нашим отрядам(!)».

Собственно, «Алаш-Орда» (буквально государство Алаш), воссоздавшая казахскую государственность из руин былых трех Казахских ханств и заложившая фундамент современного Казахстана, строилась в том числе и на личные средства баев-скотоводов, купцов-промышленников и просто состоятельных казахов.

Вместо послесловия

В отличие от современной казахской элиты, занятой исключительно собственным обогащением, элита начала ХХ века, существуя в условиях колониализма и не требуя от общества ничего взамен, жертвовала многим, чтобы воссоздать некогда утерянную национальную государственность.

Сегодня в Казахстане меценатство, благотворительность, филантропия вновь возрождаются.

Медленно, нерешительно, пугливо оглядываясь вокруг. Уже достаточно широко известны имена бизнесменов Нурлана Смагулова, Айдына Рахимбаева как покровителей детских домов и учреждений, меценатов Жаугашты Набиева, Ислама Салжанова, Абдибека Бимендиева, спонсирующих науку, литературу и искусство. Однако куда больше тех предпринимателей, которые свою благотворительную, спонсорскую помощь особо не афишируют.

Государство же на протяжении почти четверти века независимости не то что не содействовало возрождению былой традиции «жылу», а, напротив, пыталось задушить любые проявления инициативы, гражданской активности и ростков гражданского общества. Тем временем приближаются две важные исторические даты. В 2016-м исполнится 150 лет Алихану Букейхану, лидеру национального движения «Алаш», а в 2017-м – 100 лет со дня образования «Алаш-Орды».

Фотографии и материалы о семье Баймухамета Косшыгулулы предоставлено доктором исторических наук, профессором Жамбылом Артыкбаевым.

Данная статья ранее публиковалась в газете Central Asia Monitor

- Информация о материале

- Амантай ШӘРІП

- 2591

Қазақстанның Мемлекеттік Туына мұқияттап қарасаңыз, назар аударатын бір жайт бар. Ол – бұл қасиетті байрақтағы КҮН бейнесінің 32 шапақтан тұратындығы.

Мұның себебі неде? Рәміз авторының қалауымен болған нәрсе ме, әлде ол цифрдың арғы жақтағы астарында бізге белгісіз бір заңдылық жатыр ма? Әу баста көңіл бөлмеген осы бір тылсымы мол түйткілге кездейсоқ та қызықты, кенет те күтпеген деректерге ұшыраса бастағанда ғана ойымыз арбалды. Ұзақ уақыт бойына бірте-бірте жинақталған сол мағлұматтарды саралап-сараптағанда, қайран қалдыратын сәйкестіктер мен сонылықтарға табан тіредік.

Саглаттан Саглыға дейін

Шумерлер мен аккадтардың жерұйығы – Дильмун туралы месопотамиялықтардың эпикалық жырларының талай тұсында сөз толғанып, ол бақуатты, берекелі, бейбіт заман жайлаған КҮН ЕЛІ ретінде суреттеледі. Зерттеушілердің пікірінше, бұл құтты мекен осыдан төрт мың жыл бұрын байырғы Қосөзен аймағын Үнді алқабымен жалғап жатқан күре жолдың бойында ірге тепкен. Бүгінгі Бахрейнге балайтындар да баршылық. Ал ассириялық Саргон (Шаррукин, Шаррумкен) патшаның б.з.б.. 247 жылы жазып қалдырған хроникасында оның қайда орналасқандығы жөнінде нақтырақ мәліметтер алға тартылады. Бұл жылнамада атақты билеуші Ащы теңіз жағалауындағы Бит-Иакиннен бастап Дильмунға және Элам шекарасындағы төрт қалаға дейінгі аралықты қол астына қаратқанын, содан соң ғана Дильмун патшасы Уперидің өзіне тарту-таралғы жібергенін айтады. Саргонға сүйенсек, Дильмун – «шығар күннің астындағы теңіздің қақ төрінде, отыз екі сағаттық қашықтықта орналасқан ел».

Міне, осы жобаны бағдар тұтқан даниялық ғалым Джеффри Бибби арнайы экспедиция ұйымдастырып, Дильмунның жұртын таппаққа күш салды. Әрине, кейіннен өзі күйіне мойындағандай, «алтын аралдың» сорабын кезіктіре алған жоқ. Есесіне басқаша бітімдегі талай жаңалықтың жүзін жарқыратып, неше бір ғылыми нәрсені негіздеп, «Дильмунды іздеу» атты тамаша кітабын (Мәскеу, 1984) дүниеге әкелді. Ол осы зерттеу еңбегінде сәтсіздіктің себептерін былайша саралайды: «Біріншіден, Ассирия патшаларының жылнамаларына үнемі сене қою қиын; екіншіден, Дильмунның арал ішіндегі астанасына дейінгі жол отыз екі сағатқа созылғанымен, оның бастапқы мәресі қай жерде болғанын біз білмейміз. Мұның үстіне ұзындық өлшемінің өзі де нақты емес. Қолымызда барға жүгінсек, отыз екі сағатты Элам шекарасында жайғасқан Саглаттан бастап өлшеу керек секілді; шамасы, Дильмун патшасы Упери сый-сияпатын сол жерге жөнелткен. Біз Саглаттың қайда орналасқанын білмесек те, оның жағалаудан солтүстікке қарай онша алыс болмағаны анық. Парсы шығанағының терістік иінінен Бахрейнге дейінгі аралық 480 км шамасында. «Екі сағат» дегеніңіз екі сағатқа созылатын жолды білдіреді және әдетте бұл жаяу жүргіншіге қатысты алынады. Бірақ, олай етсек, Бахрейн тым алысқа ұзап кетеді; дегенмен, бұл айырманы ассириялық өлшемдердің дәлсіздігімен түсіндіруге болады. Егер екі сағат дегеніңіз, теңізге қатысты қарағанда, екі сағат бойы жүзуді аңдатса (филологтар қолдайтын бұл болжамға менің күмәнім бар), онда ара қашықтық керемет дәлдікпен көрсетілген...» (46-47 беттер).

Бибби осылайша таусыла түсіндіреді. Бір нәрсе анық: қалай болғанда да, ол Дильмунның ошақ-орнын бәрібір таппас еді. Өйткені жерұйық атаулының сұлбасын ешкімнің көзі көріп, пұшпағына тірі жанның табаны тиген емес. Сондықтан жанкешті ғалымның жорамалындағы «отыз екі сағаттық жол» ұғымы нақты емес, КҮН ЕЛІНЕ лайықталған уақыт пен кеңістіктің шартты өлшемі есебінде қарастырылғаны жөн.

Байыптап отырсақ, Шумер әлемінен өзінше із қалдырған «32» санының кілтипаны көп екен....

Біз жоғарыдағы мәтінде қарайта ерекшелеген «Саглаттың» да жұмбағы шешілген жоқ. Тува республикасындағы Саглы алқабының онымен аты жөнінен ұқсастығы («сақ» атауының түбірін тапқысы келген) дәмегөй көңілімізге дүмі берік дәйек бере қоймас, бірақ ой түсірерлік басқалай олжасы бар болып шықты.

Саглы алқабы Туваның Монғолиямен шекарасының бойында, Цаган-Шибэту мен Танну-Ола жоталарының арасында кеңінен көсіліп, жалпағынан жосылып жатыр. Ал осы табиғи тоңды алқапты жарып ағатын тағы да өзімен аттас Саглы өзенінің сол жақ аңғарында, Қызыл-Тей кентінен 17 шақырым жерде Улуг Хорум, қазақшаласақ - Ұлы Қорым деп аталатын б.з.б. Ү-ІІІ ғасырдан, яғни Сақ дәуірінен қалған археологиялық кешеннің орны жатыр.

Белгілі археолог А.Д.Грач 1955 жылы тауып, содан араға бір мүшел салып КСРО ҒА Археология институтының Саян-Тува экспедициясын бастап барған Ұлы Қорымды әуелде жұрттың көбі әдеттегідей «патша қорғаны» болар деп топшылаған. Қазып, қопарып қарағанда, оның ежелгі көшпелілердің Күн Храмы (бәлкім, обсерваториясы) екені анықталды. Қазір ғалымдар оны маңызы жағынан Англиядағы әлемге әйгілі Стоунхендж бағантастар үйіндісімен қатар қоятын болды. Біз бұл ғажап сәулет ескерткішінің ұңғылы мен шұңғылын егжей-тегжейлі тергеп жатпастан, сырт бітіміндегі бір айырықша сипатқа ғана тоқалғанды жөн көрдік. «Сызбада Саглыдағы Ұлы Қорым 32 «шабақ»-сәулесі бар алып шеңбер түрінде көрініс табады, яғни далалық жерде дөңгеленіп жатқан Күн бейнесі сияқты», - деп суреттепті А.Д. Грач өзінің «Орталық Азиядағы ежелгі көшпелілер» атты кітабында (Мәскеу, 1980, 62-бет). Оның орталық құрылысы да, сыртқы шеңбер қоршауы да, әлгі «сәулелері» де жұмыр тастардан қаланған. Дуалы ауыз тарихшылар Геродот пен Страбон жарыса жазып кеткендей, «Күнді құдай тұтқан және оның құрметіне жылқыны құрбандыққа шалған» бабаларымыздың көзіндей осы керемет жәдігерді жан-жақты тексеріп, талдай келе, сұңғыла ғалым А.Д.Грач сол заманның өзінде былай деп батыл пікір айтады: «Саглыдағы Ұлы Қорымды зерттеудің материалдары скиф-сақ әлемі тайпаларының «күнтекті» дінінің бастаулары жөніндегі күрделі проблемаға және ежелгі ирандықтардағы зороастризмнің «түп қайнары» туралы мәселеге қайта оралып соғуға мүмкіндік береді» (аталған кітаптың 64-беті). Бұл ой белгілі лингвист В.Абаевтың «зороастризм скифтік стихиямен тікелей түйісу барысында және сол стихияның белгілі бір дәрежеде қатысуы арқылы туды» деген тұжырымын археологиялық тұрғыдан тиянақтай түседі.

Ең ғажабы, зороастризм әлеміне бет бұрғанда, шумерлердің Күн Елі – Дильмунды, сақтардың Күн Храмы - Ұлы Қорымды даралап тұрған «32» саны алдымыздан тағы да андағайлап шыға келді!

Зороастрлық күнтізбе және түркілер танымы

Белгілі жұлдызшы Павел Глобаның жорамалдарына сүйенетіндердің де, сүйінетіндердің де шоғыры қалың. Ал оның өз болжамдары мен байыптауларында атам заманғы зороастрлік күнтізбеге сілтеме жасайтынын көбіміз біле бермейміз. «Арийлер ойлап тапқан» делінетін бұл күнтізбе отыз екі жылдық, яғни соншама хайуанат кіретін мүшелмен жүйеленеді. Өзіміздің үйреншікті он екі жылдық мүшеліміз әу баста ең үлкен планета – Есекқырғанның (Юпитердің) Күнді айналып шығу мерзіміне негізделгені турасында зерттеушілер жабыла жазып жүр. Ал Глоба зороастрлік күнтізбенің жай-жапсарын: «Ұзақтығы 32 жылдық уақыт кезеңі Күн жүйесінің жәй көзбен бақылауға болатын ақырғы планетасы – Сатурнның бастапқы циклі туралы әпсаналармен байланысты. Қазіргі кезде Сатурнның Күнді айналу мерзімі 29,5 жербетілік жылға тең, алайда көне парсы астрологтары - біздің әлемге жойып-жайпаушы күш Ариманның баса-көктеп кіруімен байланысқан ғарыштық апатқа дейін - Сатурн Күнді 32 жылда бір айналып шыққан деп есептеген. Оны «Кейван», яғни «Өткен шақтың патшасы», «Бұрынғыны сақтаушы» деп атаған: Кейванның 32-жылдық циклінде дүниенің әлі зұлымдық атаулыны көрмеген жаннат күйі – «Сатурнның алтын ғасыры» жайында аңыздар сақталған», - деп тарқата түсіндіреді (Зороастрлық күнтізбе. Дельфин жылы. Минск, «АРБА» баспасы, 1997, 3-бет).

Глобаның байламы бойынша, Есекқырғанның цикліне лайықталған 12-жылдық мүшел «сары» нәсілге, яғни дені Оңтүстік-Шығыс Азиядағы жұрттардың «ұжымшыл» психологиясына бейім тұрса, Сатурнның циклінен туындаған 32-жылдық мүшел «ақ» нәсілдің, яки үндіеуропалықтардың (арийлардың) «дарашыл» мінез-құлқына сайма-сай келетін көрінеді. Мұның қаншалықты қисынды екендігі – бөлек таластың тақырыбы. Біздіңше, ұзақ тарихи-мәдени үдерістің барысында, бәлкім, мың сан қырлы «Тұран-Иран» қарым-қатынасының аясында әлгі мүшелдерге телінетін қасиеттің екеуі де түркілердің сойында өзара ым-жымсыз кірігіп кеткен.

Байқап қарасаңыз, зороастрлық күнтізбеде де «қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман» жөніндегі утопиялық аңсарлар нышан танытады.

Мезгіл мен мекеннің таңдаулысын іздеген көңілдің төріндегі «Сатурнның алтын ғасыры» мен Дильмунның арасына тепе-теңдік белгісін қоюға болады. Және бұлардың қай-қайсысында да әңгіменің Күн образымен және «32» санымен «тұздықталып» отыруы тегін емес.

Бұл құбылыстың бізге етене екендігіне шәк жоқ. Мысалы, көк түріктердің бір астралдық мифінде мынадай «махаббат хикаясы» баяндалады. Қыз бейнесіндегі Күн жігіт кейпіндегі Айдан көк жүзінде жалғыз өзі шамалы уақыт серуендеп қайтуға сұранады. Егер біреу-міреу ренжіте қалса, өзінің барлық «отыз екі инесін» сол сұмпайының көзіне қадайтынын айтып, уәж келтіреді (Алдыңғы Азия халықтарының дәстүрлі дүниетанымы. Мәскеу, 1992, 86-бет). Сөйтіп, шумерлерден, сақтардан, арийлардан ұшырасқан дерек таза түркі танымынан да кезікті.

Ұлы Қорым табылған түркі елі – тувалар да, өзіміз секілді, сай-саламен су ағып, жазғытұрым шығарда тойланатын мейрамының кезінде балуан жарыстырады екен. Бұл жөнінде «Оңтүстік Сібір түркілерінің дәстүрлі дүниетанымы: таңба мен ғұрып» атты іргелі еңбектің авторлары бүге-шігесіне шейін тәптіштеп жазған (Новосибирск, 1990, 127-бет). Күрестің ережесі бойынша, 32 жұпқа бөлінген спортшылар аалдың (ауылдың) еркектері мен әйелдерін, яғни оң және сол қанаттарды ишаралайды. Оң қанаттағы еркектер жағында бақсылар таңдаған балуандар білек сыбанады. Жеңіске жеткен жағдайға оларға «еркекзады күш иесі» деген мәртебе беріледі. Сол қанаттағы балуандарды лама іріктейді. Олардың арасынан шыққан жеңімпаздарды «әйелзады күш иесі» деп көтермелейді. Бір жақсысы, басым түскен балуан жауырыны жер иіскеген қарсыласына сыйластықпен қарап, жығылған орнынан тұрып кетуіне және арқасындағы шаңын қағуына көмектесуі тиіс. Бұл балуан жарыстың мән-мазмұнында терең астар, ұлық өнеге жатқандығы айқын. Ең алдымен, оның бастауында ешқашан маңызын жоймайтын «ғаламның тепе-теңдігі» идеясы тұр деуге болады. Біріншіден, ол – кемел ғарыштық үйлесім мен үндестіктің жер бетіне көшірілген көрінісі, ойын арқылы ойландыратын амалы (ғаламдық проблема). Екіншіден, әрқилы түсініктердің (тәңіршілдік пен буддизм) белгілі бір қоғамдық ортадағы тең таразылығы арқасында ынтымақ пен ымыраға келуінің үлгісі (дін проблемасы). Үшіншіден, еркек пен әйел жаратылысының мәңгі жұптастығы мен жарасымын пысықтап қоюдың тәсілі (отбасы проблемасы). Төртіншіден, табиғат пен адам арасындағы байланыстың «күн» мен «түн» категориялары арқылы бірлікте болуының белгісі (социумдық проблема). Сайып келгенде, он сегіз мың ғаламдағы қарама-қарсы көрінетін күштердің керемет келісіміне деген құрмет пен қошеметтің айғағы.

Тува күресіндегі тайталастың сандық сипаты тәрізді, ғаламат комбинациялы ойын - шахматтың тақтасы да 32 – ақ, 32 – қара шаршыдан тұрады. Ендеше, ол да – ғаламның кішкене моделі іспетті.

Индуизмдік мандаланың «мандука» деп аталған ең байырғы нұсқасы 64 шаршыдан құралып, оның 32-сі Күннің қозғалысына сәйкестендірілсе, қалған 32-сі Жердің серігі - Ай өзінің ғарыш сапарында «аялдап» отыратын шоқжұлдыздарды сипаттаған дейді зерттеушілер.

Бұл сәйкестіктердің сыры неде болды екен?

Күннің 32 жарық сәулесіне кереғар тұп-тура 32 қараңғылық күшінің бой көрсетуі ме? Шым-шытырыққа толы әлемдік ара салмақтың безбен басына тартылуы ма?

Қалай десек те, әлгі санның тасасына жасырынып, құпиясын қойнына қымтаған әлдебір заңдылық бар...

Тақырыпқа «көлденең» толықтырулар

«32» санының ғарыш-ғаламды, қоғам мен қауымды қойып, кісі бойынан белгі беретін мысалдары да мол.

...Уфалық атақты офтальмолог-ғалым Эрнст Мулдашев өзі бастаған Тибет экспедициясының материалдары негізінде жазып шыққан «Біз кімнен жаралғанбыз?» атты кітабында (Мәскеу, 2000): «Ежелгі дерек көздері бойынша, Будданың сыртқы бітімін айырықшалайтын 32 белгі болған» (205-208-беттер), - дейді де, оның екі аяқты жәй пендеден дене ерекшеліктерінің бәрін түк қалдырмай санамалап әрі сипаттап береді. Бұл өзгешеліктер Шакьямунидің Күн нұрынан жаралғандығын меңзеуден туындаған болса керек.

... Адам баласының 32 тісі бар. Біреулер бұған мынадай балама ұсынады: таңдай – ауыз қуысындағы Күн іспетті, ал тістер – оған бағынышты «жаратындылар»...

... Еврейлердің Ибраһим пайғамбарға телитін құпия ілімі – Каббалада «32» саны қасиетті саналып, адам баласын Құдайға жақындататын қанша жол бар екендігін білдіреді.

... Мистикалық ілімдерде адамның бас сүйегі – «Даналық Храмы» деп аталып, одан таралатын жұлын тармақтарының саны 32 болады.

... Масондар ұйымы мүшесінің ұмтылатын ең шырқау сатысы – 32. Мысалы, Уақытша үкіметтің басшысы А.Ф.Керенский осындай дәрежеге ие болған делінеді.

... Бәрі айт та бірін айт, осы мақаламызға «басты кейіпкер» болып отырған, күллі тіршілігіміздің көзі деп білетін, галактиканың дәлізі - Құс Жолында орналасқан, көлемі ғарыштық өлшем бойынша орташа саналатын жұлдыз – Күннің өз сипаттамалары біздің назарымызға не ұсынады екен?

Сонымен, Жерден Күнге дейінгі ара қашықтық астрономиялық ұзындық бірлігі болып қабылданған. Планета жүйесінің басқа аралық өлшемдері Кеплердің заңдарына сәйкес анықталады. Ал Жерден Күнге дейінгі ара қашықтықты білу аса маңызды. Жер орбитасының эллипс түрінде болуына байланысты ол ауытқып отырады: мысалы, шілде айына қарағанда қаңтардың ішінде Күн бізге қарай 5 млн километр жақынырақ келеді. Бақылаушының тұрған жеріне қатысты шалғайдағы нысанның көріну аясының осылайша өзгеруін ғылым тілінде «параллакс» деп атайды. Ең заманауи зерттеулер бойынша, Жер мен Күннің арасы шамамен 149 млн км-ге тең, жарық оны 498 секундта жүріп өтеді. Ара қашықтықтың құбылуы Күннің көріну диаметрінің өлшеміне әсерін тигізеді. Ол арғы жаққа да, бері қарай да 32 градусқа ауытқиды екен.

Айналып келгенде, адамзат баласы Күннің болмысы мен оған қатысты өлшемдерді есте жоқ ескі замандардың өзінде байқап, бақылап, барлап білген сияқты. Бәлкім, сондықтан оның көзге көрінуінің бұрыштық диаметрінің 32 градустың о жақ, бұ жағынан табылуы осы санның айырықша сипат алуына себеп болған жоқ па деген ойға қаласың...

Күннен туған ұрпақпыз!

«Күннен туған баламын» деп жырлаған Мағжан Жұмабаевтың белгілі өлең жолын сәл-пәл өзгертсек, жалпы қазақ осылай деп айта алар еді. Және де ұлы ақынымыздың поэтикалық биіктен өзін «Күннен туған, гуннен туған пайғамбарға» теңеуін де қиналмастан қабылдаймыз (әр нәрседен «шерік» іздегіш діндарлардың құлағына алтын сырға: бұл жердегі «пайғамбар» ұғымын тек көркем қолданыс тұрғысынан ғана түсінген жөн). Елінің тарихын өте терең білген Мағжанның туындыларындағы Күн бейнесін әрі мәдени архетип, әрі ұлттық рух қайнары есебінде қатар елеп-ескереміз.

Ал «Күннен туған ұрпақ» екенімізді генеалогиялық материалдардың негізінде парықтай алатынымыз сөзсіз.

Мысалы, белгілі зерттеуші Жарылқап Бейсенбайұлы түзген «Қазақ шежіресі» атты кітаптан мынаны оқимыз:

«Тағы бір аңыз бойынша, баяғы заманда Сыр бойында отыз екі рулы елді билеген Қызыл Арыстан деген хан болыпты делінеді. Ол бір жорықта қолға түскен сұлу қызға үйленеді. Тұтқын әйел тұла бойы түгел ала ұл табады. Бұны жаман ырым деп шошыған хан оны Сырдың суына тастатқызады. Ағып бара жатқан сәбиді балық аулап жүрген бір кедей құтқарып алып, өзіне бала қылады. Кейін бала ақылды да батыр боп өсіп, маңайдағы жұртқа «Алаш» деген атпен әйгіленеді. Хан мұны естіп, оны өз ордасына алдырмақ болады. Алайда қарашы билері Қотанби мен Майқыби Алашты ордаға әкелмей-ақ, қасына жүз жігіт қосып беріп, өз еркіне жіберуге кеңес береді. Содан Қотанбидің үлкен ұлы Үйсін бастаған жүз жігіт Алашқа барып қосылады. Келесі жылы Қотанбидің ортаншы ұлы Болат бастаған жүз жігіт іздеп барып, олар да Алаштың қасында қалады. Үшінші жылы Алшын бастаған жүз жігіт те осы жолды қайталайды. Осы үш жүз ешкімге мойынсұнбай еркін жүріп, төңірегіндегі елдерді де бағындырып, сол заманда «ержүрек», «еркін» деген мағынаны білдіретін «қазақ» деген атаумен аталыпты. Кейін халық Алашты ақ киізге салып, Алаш ордасының ханы етеді» (Алматы, 1994, 12-13 беттер).

Осы аңыздағы отыз екі рулы ел ұғымы біз мысал еткен «32»-лердің сапын толықтырып қана қоймайды, шираған жіптің ұшын түйіндеуге септеседі. Бұл жерде ғылыми әдістің көмегі арқылы өте ескі әпсаналық сюжеттің «қабығын» сыпырып, «Қызыл Арыстан ханның» кімді бедерлейтінен тауып алу әсте қиын емес. Ол – ауыспалы мағынасындағы Күн. Былайша айтқанда, Зодиактағы Арыстан шоқжұлдызы әрдайым Күн бейнелі болып келеді. Мифологиядан аздаған хабары адамға бұл – түсінікті жайт. Сондықтан аталмыш аңыздағы «отыз екі рулы ел» дегеніңіз «Қызыл Арыстан – Күннен» тараған «сәулелер» секілді. Сондай-ақ, «Алаш» атауының мазмұнына «от», «алау», «жарық» ұғымдарының сыйып тұрғандығын қазіргі оқымыстыларымыздың екісінің бірі біледі. Ұлы Қорыммен табыстыратын түйткіл осы арада.

Сөйтіп, аңыздың желісіне жүгінсек, ҚАЗАҚ атты ел «Қызыл Арыстан ханнан», яғни «Күннен» туған Алаштың ұрпағы боп шығады.

Ендеше, Қазақстанның Мемлекеттік Туында «отыз екі шапақты» Күннің бейнеленуінде құдіретті тылсым, ғажайып мән бар деп ойлаймыз.

Тарих, археология, этнография, мифология, фольклор, лингвистика, тағысын-тағы салалардың деректері осыны толық растайды.

P.S. Кезінде «Күн дидарлы Қазақстан» атты әп-әдемі патриоттық ән болушы еді. Айтылмай кетті. Естімейтін болдық. Ұмытып қалдық. Өкінішті-ақ... Қайта шырқағың келеді...