- Информация о материале

- Эльдар БЕЙСИМБЕКОВ

- 2157

Один простой вывод из истории с "продажей земли иностранцам": у возмущающихся людей явный и очевидный дефицит доверия к действиям властей. А дефицит доверия - это, вообще говоря, гораздо хуже, чем товарный дефицит времен позднего СССР, который люди постарше еще помнят.

По крайней мере, товарный дефицит устраняется свободным ценообразованием, а для устранения дефицита доверия к власти простых приемов нет.

И когда дефицит доверия укореняется, бесполезно делать официальные разъяснения и давать пресс-релизы (кстати, на сайте Министерства экономики есть внятные комментарии по поводу нового законодательства), указывать, что речь идет об аренде, а не о продаже, что нормы, которые вызывают возмущение, были в кодексе аж с 2003 года, ссылаться на экономическую выгоду и т.д.

Ну не верят люди. Не верят - и все тут. И это очень тревожно, потому что без доверия граждан к государству уходит и легитимность, а без легитимности ни одно государство (как механизм управления и принуждения, а не как страна) долго не протянет.

Кто же в этом виноват и что делать? Глупые конспирологические объяснения, что опять это все происки каких-то внешних врагов, что кто-то "раскачивает лодку" давайте сразу выбросим в мусор.

Никто же всерьез не будет говорить, что та митингующая апашка на видео из Атырау - агент Госдепа, внедренный с целью организации в Казахстане цветной революции или ФСБ-шный провокатор, в задачу которого входит помешать экономическому дрейфу Казахстана в сторону Китая?

Популисты тоже не сильно виноваты. Популисты вообще по природе своей паразиты - они процветают на существующих в обществе фобиях и эксплуатируют их, но сами они только следствие, а не причина. Тараканы не заводятся там, где чисто.

И даже конкретные чиновники, не сумевшие выстроить нужную информационную политику, - не самые главные виновники. Наивно думать, что отсутствие нужного пиара со стороны государственного органа (или, наоборот, чрезмерно эффективный пиар против) может выгнать людей митинговать на городскую площадь.

Главная причина тотального недоверия, к сожалению, - вся проводившаяся с начала нулевых политика взаимодействия государства с обществом.

Это односторонняя патерналистская модель, когда государство относится к своим гражданам в лучшем случае как к неразумным детям или бедным родственникам, которым волей-неволей нужно помогать деньгами.

Бюджет наполнялся сам собой и рос на нефти, а не на налогах граждан, поэтому перед ними можно было особо не отчитываться и сильно к ним не прислушиваться.

Эта старая модель до сих пор сидит в головах у многих чиновников, красноречивым примером чему недавние "яркие" высказывания одной дамы-парламентария (и make no mistake, парламентарии у нас - это те же государевы люди, а не народные избранники), и другой моделью так же быстро, как сменился тренд в ценах на нефть, эта модель не сменится.

Государство не видело в гражданах-налогоплательщиках свою опору, а значит и не было заинтересовано в том, чтобы инвестировать в отношения с ними, развивать и культивировать эти отношения.

Важны были отношения с крупными инвесторами и большими корпоративными налогоплательщиками, поэтому в этой сфере разные отраслевые лоббистские организации и прочие формальные и неформальные механизмы возникли, а вот про людей, про широкую публику забыли, поэтому гражданское общество не выросло.

Более того, государство зачистило "игровое поле" и осталось на нем единственным игроком, оно деполитизировало внутреннюю политику, сведя ее к техническому действу распределения бюджетных благ.

В результате мы имеем косноязычных чиновников и депутатов, которым никогда в своей жизни не приходилось по-настоящему выступать перед людьми и в чем-то их убеждать, и для которых даже подход к прессе становится проблемой, а чуть ли не единственным каналом общения между государством и обществом стал телеканал "Хабар", который, как и положено телеканалу, может посылать сигнал только в одну сторону.

Нет реального представительства и выражения разнообразных людских интересов, запросов и чаяний, эффективный механизм обратной связи отсутствует.

юдям кажется (и зачастую, вовсе не кажется - но невозможно достоверно установить, насколько обоснованы их подозрения и страхи, потому что в отсутствие каналов обратной связи государство выглядит этаким "черным ящиком", внутри которого непонятно что происходит), что "там, наверху" их не слышат; у них нет нормальных, ординарных рычагов влияния на государство - и остается только митинг как средство экстраординарное, как способ разом выплеснуть то, что накопилось, и земельный вопрос это только повод.

Как еще можно обратить на себя внимание того, кто тебя не слышит и на кого ты не можешь повлиять? "Мы вам не верим, вы сейчас одно говорите, а завтра по-другому сделаете" - вот что говорят митингующие.

Выражать запросы общества (и в то же время, правильно их формировать) и осуществлять от его имени контроль над государством должны в идеале по-настоящему конкурирующие друг с другом политические партии и реальный Парламент, независимые средства массовой информации, профессиональные союзы, разнообразные неправительственные организации и прочие гражданские объединения.

Но вместо Парламента у нас "кто как содержится, тот так и работает", "конкурирующие" политические партии играют свои роли хуже актеров в порнофильмах, СМИ представляют собой карманные пиар-агентства при тех или иных олигархических группах, профсоюзы это формальность, а НПО выживают как могут.

Все это в одночасье не исправить, а дарованные высокими ценами на нефть "семь тучных лет" могли быть использованы лучше.

Модель отношений власти и общества должна меняться вслед за изменившимися всерьез и надолго экономическими условиями, нужно совместными усилиями выстраивать то, что Аджемоглу и Робинсон называют "инклюзивными институтами", и начинать надо было ну хотя бы с недавних выборов в Мажилис - но опять не получилось.

Вот и получается, что людям остается фейсбук, который, повторюсь, стал похож на задерганного невротического подростка.

- Информация о материале

- Чокан ЛАУМУЛИН

- 3049

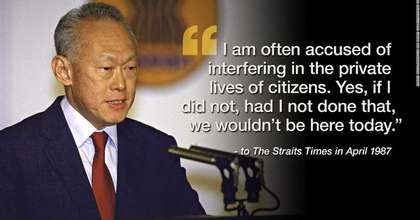

Древняя римская поговорка гласит, что истинное лицо человека проступает на его надгробном камне. Уход в мир иной политических деятелей, а тем более отца-основателя Сингапура, привлек внимание мировой общественности и СМИ к оценке достижений Ли Куан Ю и собственно Сингапура. Не стал исключением и родной Казахстан. Даже на официальном уровне - церемонию похорон посетил наш премьер-министр Карим Масимов.

Можно провести некоторые параллели между фигурами национальных лидеров и развитием наших стран. Некоторые горячие головы даже призывают слепо копировать сингапурский опыт и безоговорочно верят в успех такого подхода.

В начале о параллелях. Безусловно, политическая деятельность Ли Куан Ю - это пример того, насколько хорошо лидер небольшого государства понимает и насколько успешно использует геополитическую ситуацию, приведшую к появлению его государства на карте мира, в свою пользу. Вся карьера Ли Куан Ю - наглядное свидетельство того, что покойный обладал незаурядным интеллектом, отточенным, кстати, за годы блестящей учебы в Кембридже - в колледже Фицуильям.

Специально для этого материала я переговорил с людьми, лично знакомыми с мистером Харри Ли (именно так звали умершего в молодости) из нашего университета, который он любил навещать и связь с которым ни он, ни его дети не прерывали никогда. Более того, пожертвования покойного внесли большой вклад в запуск одного из лучших центров по исследованиям рака в мире Cancer Research UK. Визит его основателя - сэра Брюса Пондера - в Казахстан наш Кембриджский центрально-азиатский форум организовывал пару лет назад.

Все, кто когда-либо сталкивался с ушедшим "отцом" Сингапура, подтвердили, что умение осмысливать глобальные вещи на обобщенном уровне без потери внимания к важным деталям, и осмысливать инновационно, вся философия, атмосфера и культура Кембриджа буквально пронизывали личность и жизнедеятельность лидера. Пусть появление Сингапура или Казахстана есть стечение геополитических обстоятельств. Сотворение новой страны - вещь инновационная и уникальная по своей сути, ведь не существовало никаких рецептов успешного и Сингапура, и Казахстана.

В своей нашумевшей книге "Сингапурская история. Из "третьего мира" - в первый" Ли Куан Ю писал о том, что ему довелось петь четыре государственных гимна своей страны: британский, японский, малайзийский и сингапурский. Наш лидер Нурсултан Абишевич Назарбаев исполнял целых пять: две редакции советского гимна плюс две редакции гимна КазССР и Республики Казахстан, ну и нынешний гимн.

Глобальная пропаганда лукавит, когда говорит о том, что Сингапур есть едва ли не единственный пример новой истории, когда нация совершает скачок из третьего мира в первый за жизнь одного поколения.

До этого такой рывок сделали почти все советские республики, в особенности центрально-азиатские, что и было отображено впоследствии индексом человеческого развития ООН. Этот взрывообразный скачок произвел в свое время неизгладимое впечатление на индийского лидера Джавахарлала Неру, о чем он поведал в своих прославленных письмах к дочке Индире о мировой истории и судьбе Индии.

Дополнительным ярким свидетельством развития национальных республик был тот всплеск роста науки и культуры, который не уступал, если не превосходил своими достижениями, количеством и качеством сингапурский опыт. Что, как и в случае с Сингапуром, не отрицает наличия, как и у любой страны, своих недостатков и мрачных страниц истории.

Более того, советский рывок представлял собой гораздо более комплексную и трудную задачу, поскольку стал явлением глобальным, и именно он, собственно, и подарил человечеству концепцию развития в рамках трех миров: противостояния двух развитых равных друг другу систем и третьего мира как развивающегося. Пока ни одна из стран бывшего социалистического лагеря не смогла выйти на уровень развития, достигнутый во "времена тоталитаризма".

Исключениями являются лишь Польша и, наверное, ГДР. У первой, однако, рост индекса произошел за счет массивных вливаний ЕС в сельское хозяйство и скупку земли, тогда как ГДР вообще исчезла с карты мира. Наша страна, совершив обратный путь, из части первого мира в третий, теперь ищет свой собственный путь, пытаясь опираться в том числе и на опыт "азиатских тигров", в особенности, Сингапура.

Именно из первых азиатских поездок после обретения независимости лидеры Казахстана и Узбекистана почерпнули прагматическую концепцию приоритета развития экономики над политикой в рамках устойчивой, пускай и называемой на Западе авторитарной, политической модели. И Ли Куан Ю, и Назарбаев просто не могли в государственных интересах перейти ни к какой другой модели. Это развитое приземленное чувство реалистичного восприятия действительности роднит обоих деятелей.

Любой плюрализм мнений в условиях этнического разнообразия при слабых, только что рожденных к жизни государственных институтах грозил тотальной катастрофой гражданской войны.

Это не преувеличение. Достаточно посмотреть на то, что творится сейчас на Украине (а ранее в Таджикистане), которую сегодняшняя война отбросила на десятилетия, если не навсегда, назад. В 60-е годы три этноса формировали население Сингапура, из которых 40 процентов сочувствовали коммунистам.

Именно крен развивающихся стран в сторону коммунистических КНР и СССР волновал главного патрона Сингапура - США. Крен, ради исправления которого они закрыли глаза даже на такие чудовищные преступления, как казнь миллиона (!) коммунистов в близлежащей Индонезии при Сухарто.

Так что сингапурские эксперименты мистера Харри Ли по укреплению пирамиды личной власти с якобы "отказом" от идеологического подхода в процессе государственного строительства и сопровождающими этот процесс штрафами за "жвачку", камерами наблюдения в общественных туалетах и телесными наказаниями смотрелись чуть ли не детскими шалостями. В английском языке про Сингапур часто двусмысленно говорят: "It’s a fine country". Игра слов строится на том, что перевести это можно и как "прекрасная страна", и как "страна штрафов".

На политические, совсем недемократические "излишества", с западной точки зрения, Ли Куан Ю не просто закрыли глаза, но еще при жизни воздали ему почести в силу нескольких причин. Во-первых, благородная цель повышения уровня жизни, во имя которой это осуществлялось. Тем более, что речь шла всего о тогдашних трех миллионах островного населения (что просто смехотворная цифра для населения Азии), которые можно использовать в качестве витрины пропаганды для тех же соцстран, а сегодня - для всех антиамериканских сил. Вторая причина кроется в географии.

Сингапур - важный стратегический пункт. Именно он является ключиком к вратам контроля над регионом не только в лице Китая или Японии, но и таких форпостов англосаксонской цивилизации, как Австралия и Новая Зеландия.

Львиная доля поставок энергоресурсов для региона и четверть всей мировой торговли проходят через Малаккский пролив. Неудивительно, что государственная машина, на чью фортуну приходится обслуживание такого грузопотока, должна работать как часы. Личный вклад Ли Куан Ю состоит в том, что он выжал немыслимый максимум из предоставленных ему историей возможностей.

Важными качествами, которые помогли ему это осуществить, были колоссальное чутье, интеллект, тонкое знание глобальной геополитики и чувство меры. И это есть третья причина благосклонного к нему отношения. Он никогда не переходил какой-то незримой границы, после пересечения которой легко можно было попасть в разряд экзотических азиатско-африканских диктаторов, ублажающих свои и своих родственников не знающие пределов личные прихоти и похоти. Он хорошо понимал не только тонкости политики азиатской, но, что гораздо важнее, тонкости и менталитет политики англосаксонской, то есть мировой.

В своей книге он писал, что до момента крушения СССР американо-сингапурские отношения были безоблачными вне зависимости от того, представитель какой партии хозяйничал в Белом доме. Однако новые геополитические времена борьбы за демократию во всем мире обещали ему трудности и могли сделать его судьбу не такой удачливой.

Умение интуитивно и безошибочно заглянуть за невидимый горизонт будущего и поднимать ставки всегда отличает крупных игроков. Ли Куан Ю, несмотря на полное отсутствие свободной земли в своей стране, сам предлагает и отдает огромные площади под передислокацию американской военно-морской базы с Филиппин с заартачившейся Акино, политически "прижимаясь" в своих объятиях к дяде Сэму еще теснее. Эта логика сродни активным действиям нашего Елбасы по вступлению в ТС и ЕАЭС. С превосходящими по силе трендами в политике и жизни не борются - их возглавляют.

Контроль пятого и седьмого флотов США за акваторией Южно-Китайского моря есть важнейшая составляющая их глобальной власти. Умение сыграть на опережение в любой игре - признак высокого уровня. И лидеру Казахстана зачастую приходится гораздо труднее, чем покойному сингапурцу.

Ведь судьба Казахстана зависит от целых трех центров силы: России, Китая и США, когда еще приходится учитывать в уме и самый главный фактор мировой политики - европейский. А роль нашего геополитического "Малаккского пролива" выполняет самая протяженная граница мира из 7,5 тысячи километров с нашим соседом Россией. Соседство, которым и определены прошлое, настоящее и будущее Казахстана. Нельзя построить государство, вроде Сингапура, в наших степях.

Другой внутренний код, иные география, история, культура, менталитет и масштаб. Слабо верится, что наши люди согласятся с установкой камер наблюдения в общественных туалетах или телесными наказаниями, например. Мы выше этого.

Нам нужно искать и найти свой, еще никем не написанный до конца рецепт казахстанского чуда, что мы не так уж и безуспешно и пытаемся осуществить.

Но вот чему стоит поучиться у Сингапура, так это, во-первых, умению обуздать разрушающую государственный механизм управления коррупцию; и, во-вторых, неустанно следовать принципу меритократии, который, в свою очередь, определяется именно способностью поставить во главу угла инновационный человеческий капитал.

К слову о капитале - наследием Ли Куан Ю своей нации и следующим конкурентным преимуществом стало формирование Сингапура как глобального прибежища мировых капиталов. Верно почувствовав и определив закат швейцарского банковского центра, как европейского, и предугадав востребованность в "своей, карманной" азиатской "Швейцарии" для США и этой части мира, он оставил большой задел для развития. По этому показателю Сингапур обещает обогнать альпийскую республику уже в следующем году, в том числе с помощью казахстанских капиталов, активно перетекающих из Европы на новую базу.

Это же может стать смягчающим посадку фактором. Подъем Китая как мировой силы для близкого к нему ментально Сингапура наряду с выгодами таит в себе и вызовы. Если первый найдет в себе силы вырваться из ловушки Малаккского пролива, обеспечив альтернативный выход в Индийский океан через Мьянму или Пакистан и реализовав концепцию Нового Шелкового пути на суше и море, Сингапур ждут нелегкие времена.

Преодолеть их, конечно, возможно, только опираясь на пресловутый человеческий капитал. Именно он определяет настоящее лицо Сингапура и позволит выдержать проверку на прочность, через которую проходит в своей истории рано или поздно любая нация.

И сегодня, когда у Казахстана появились потенциальные уникальные возможности резко подняться в верхние звенья глобальной производственной пирамиды, именно ставка на компетентные и научно мыслящие кадры могла бы принести свои плоды.

Все остальные ресурсы, какими бы значительными они ни были, играют, в конце концов, важную, но все же вторичную роль. Тем более, что последний из таких рывков осуществлялся нами совсем по историческим меркам недавно, и о нем хранят память "мышцы и нервы" нашей системы. Так что членство в Евразийском союзе, выгоднейшее обширное расположение в центре Евразии между все более сближающимися Россией и Китаем, уже упомянутая программа Нового Шелкового пути, частью которого Казахстан становится через "Нурлы жол", огромные и многообразные ресурсы открывают перед нашей страной уникальные возможности. Не упустить бы их.

- Информация о материале

- Зеке ТАРПАН

- 1832

Мы не способны изменить направление ветра, но можем настроить свои паруса так, чтобы достичь своей мечты. Моя мама верила в меня и всегда говорила: «Следуй своей мечте!». Спасибо, мама…

«Когда, человек не знает, в какую гавань он плывет, никакой ветер не будет попутным»

Сенека